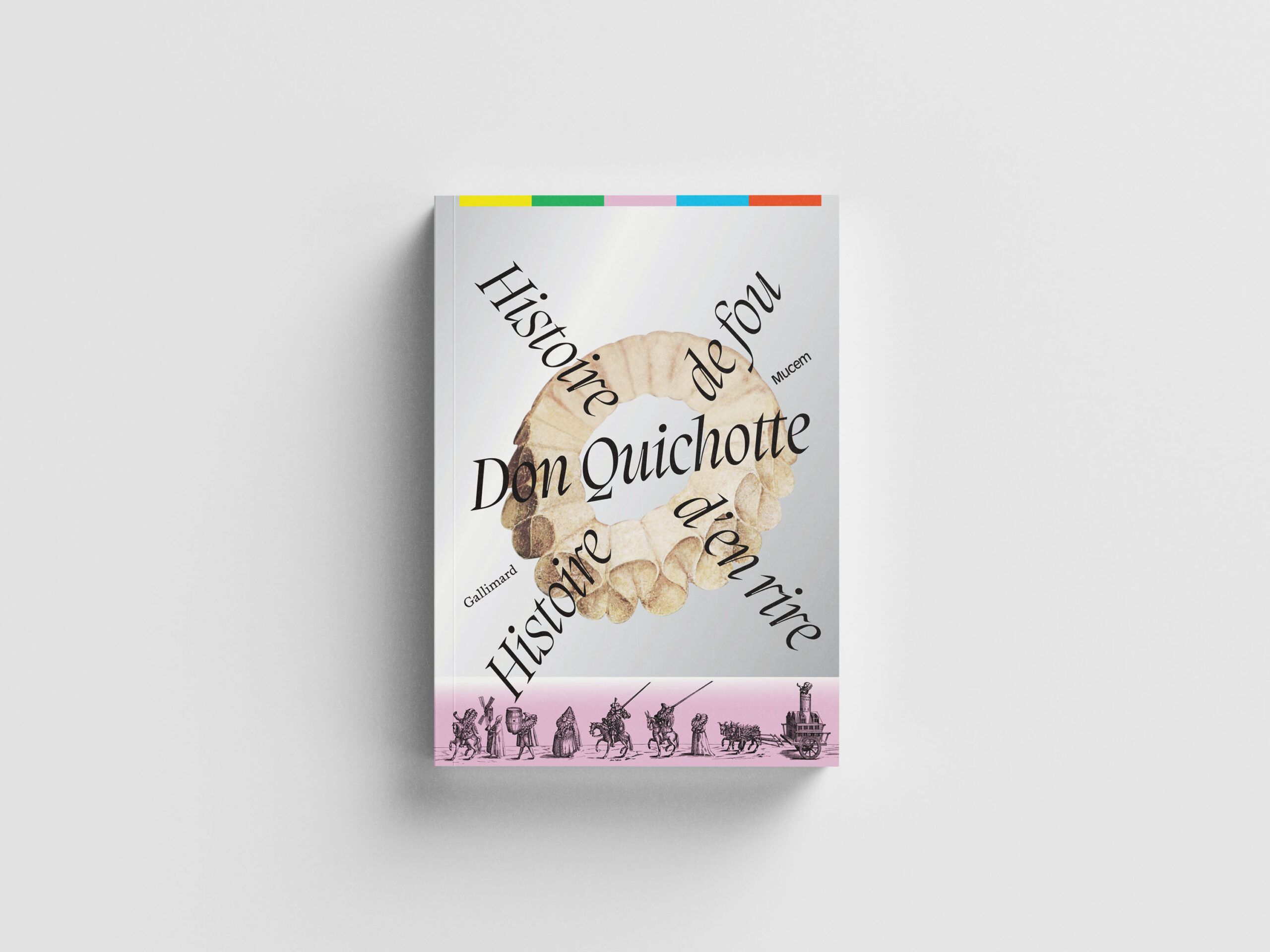

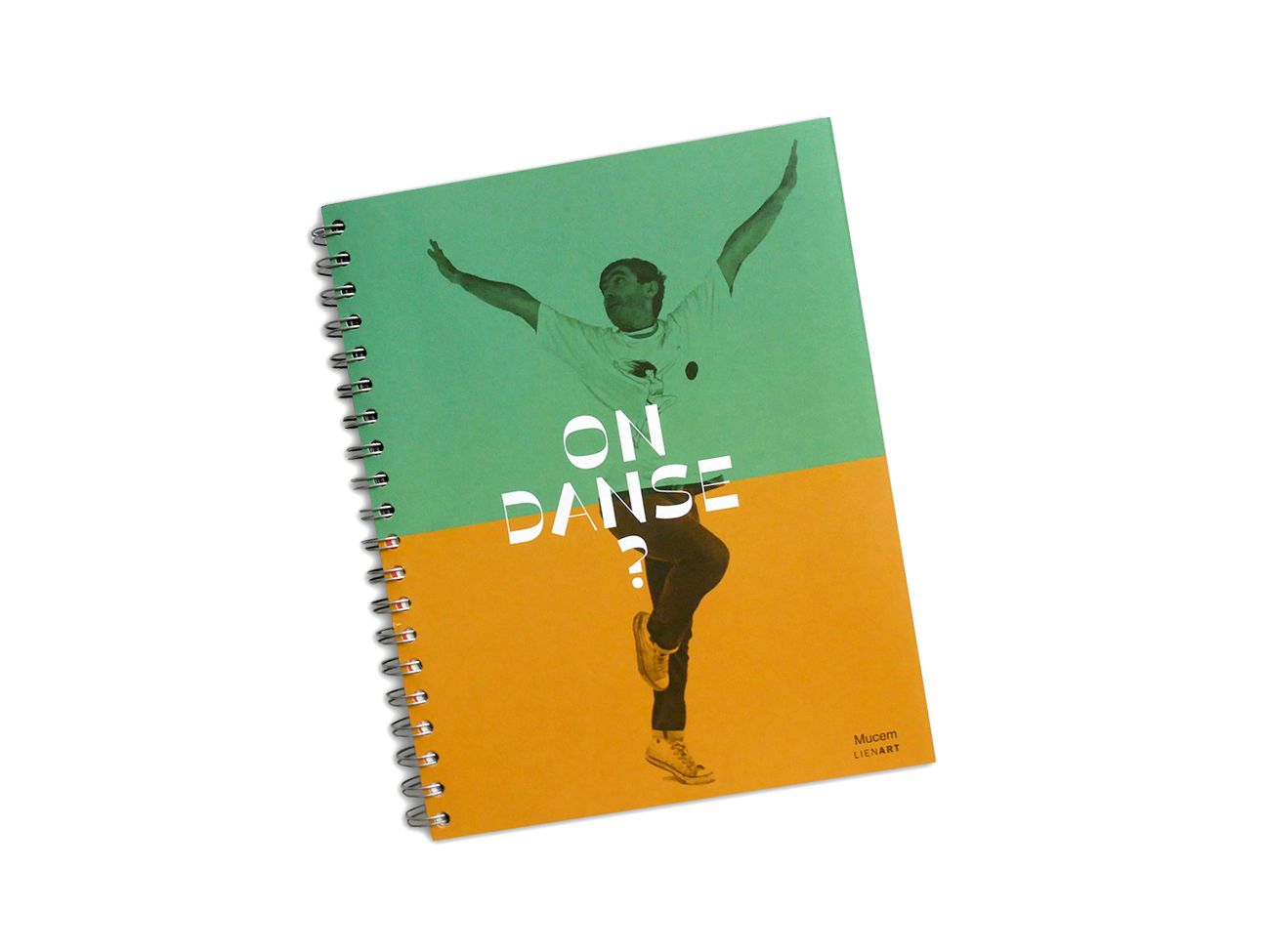

On danse ?

On n’est pas forcément Nijinski, ni Beyoncé, ni Fred Astaire. Peu importe. On danse ?

Dans un flux continu de paroles et d’images, cet ouvrage teste les limites du mouvement. On danse parfois sans le savoir, sans le vouloir même. Par exemple en manipulant les deux blocs superposés de ce livre qui donne alors l’air de se déhancher, offrant une infinité de combinaisons, de vis-à-vis, de pas de deux possibles. En haut, des images fixes et mobiles à la fois. En bas, les regards croisés de la littérature, la philosophie, l’analyse du mouvement, la psychanalyse, l’anthropologie, qui donnent sens et direction au plus anodin des gestes.

Sous la direction d’Emilie Girard et Amélie Couillaud

Avec les contributions de Sébastien Baud, Romain Bigé, Marie-Pierre Gibert, Nicole Harbonnier, Daniel Sibony

Coédition Mucem / Liénart

120 pages reliure wire’o

180 illustrations

28 euros

ISBN: 978-2-35906-259-5

Parution 17 janvier 2019