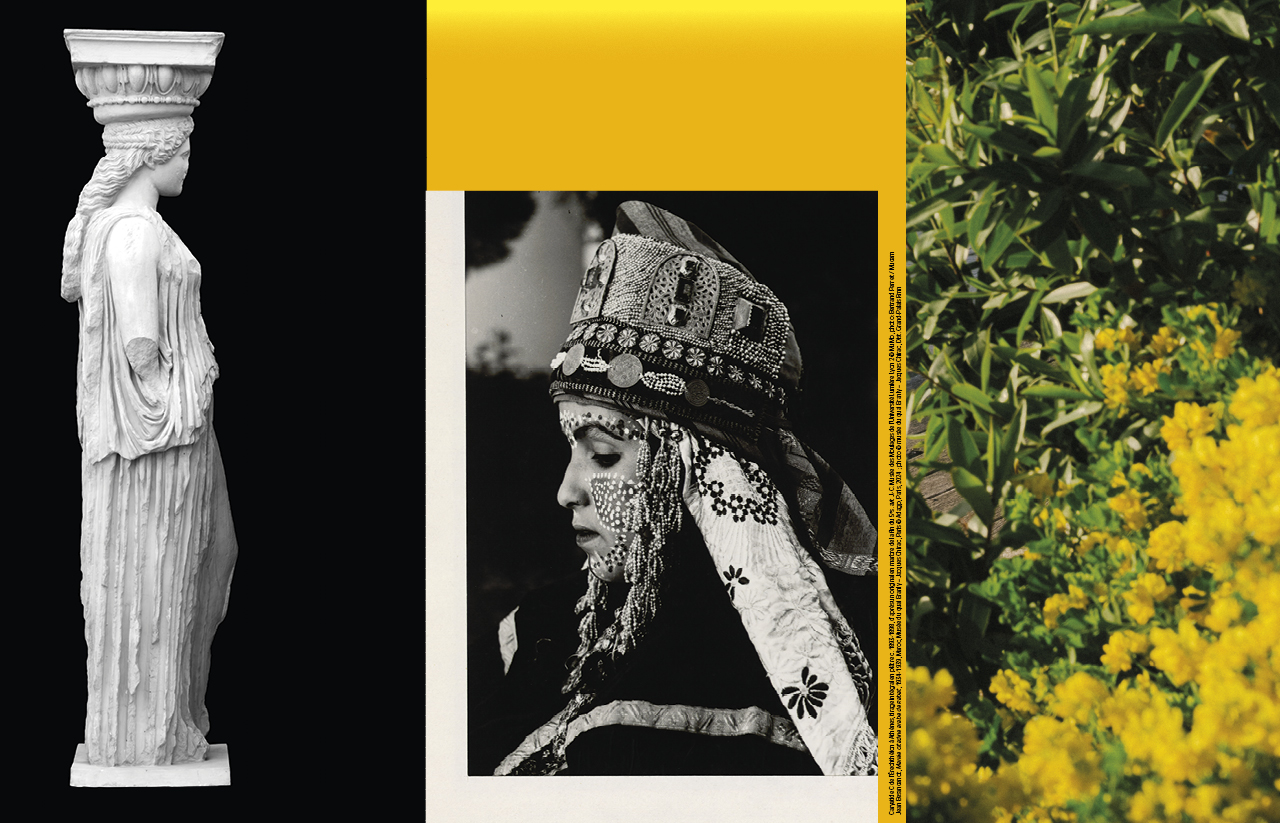

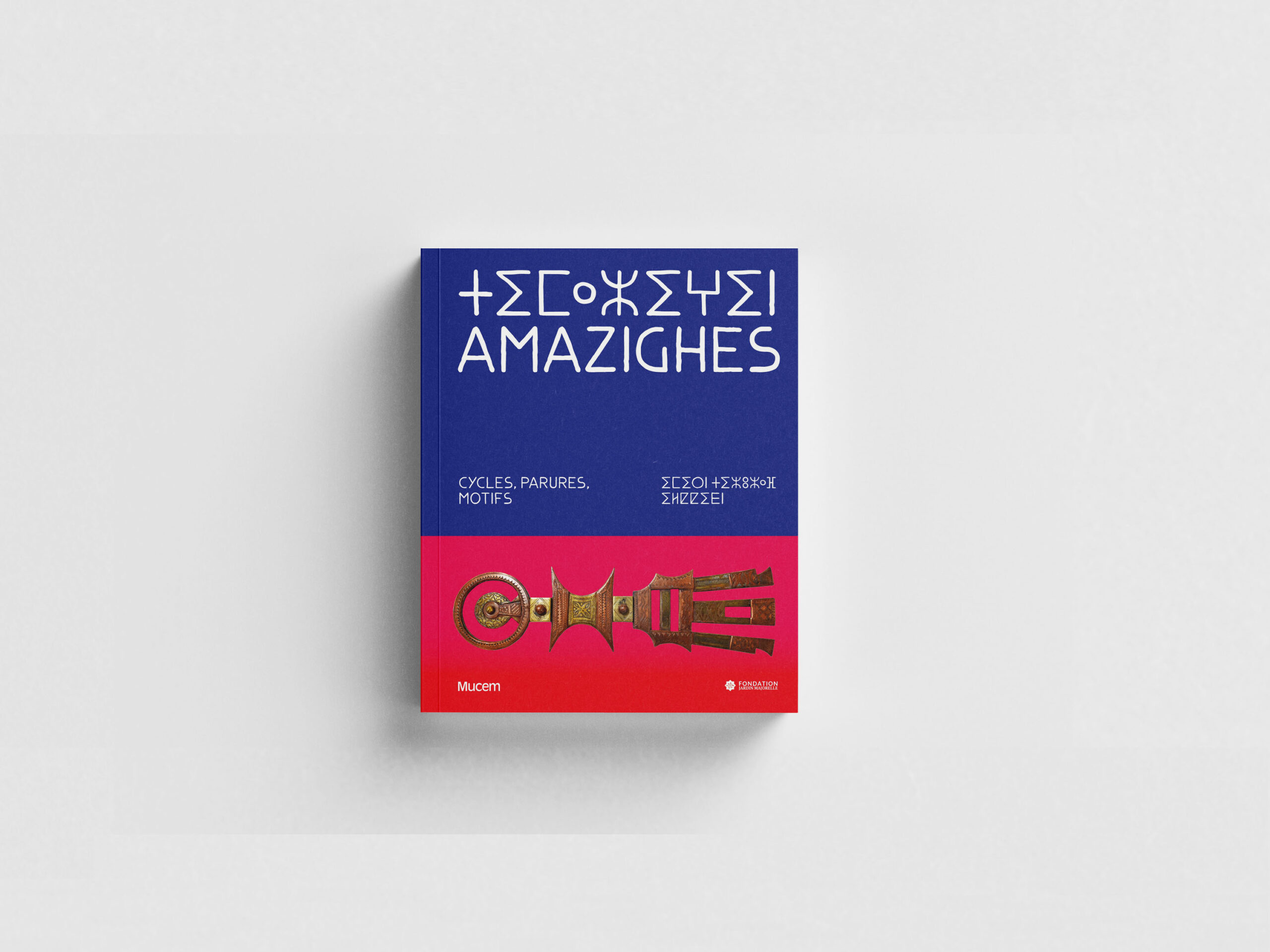

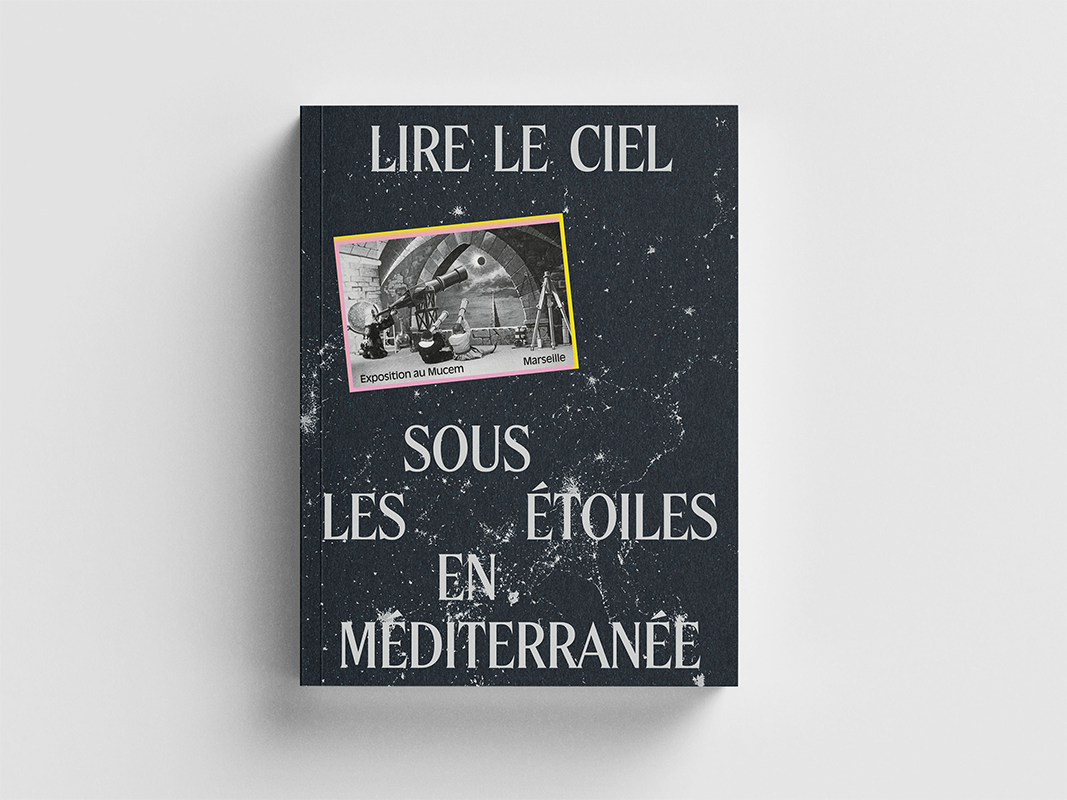

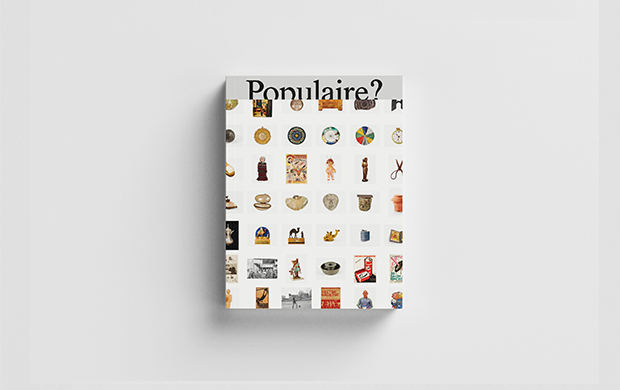

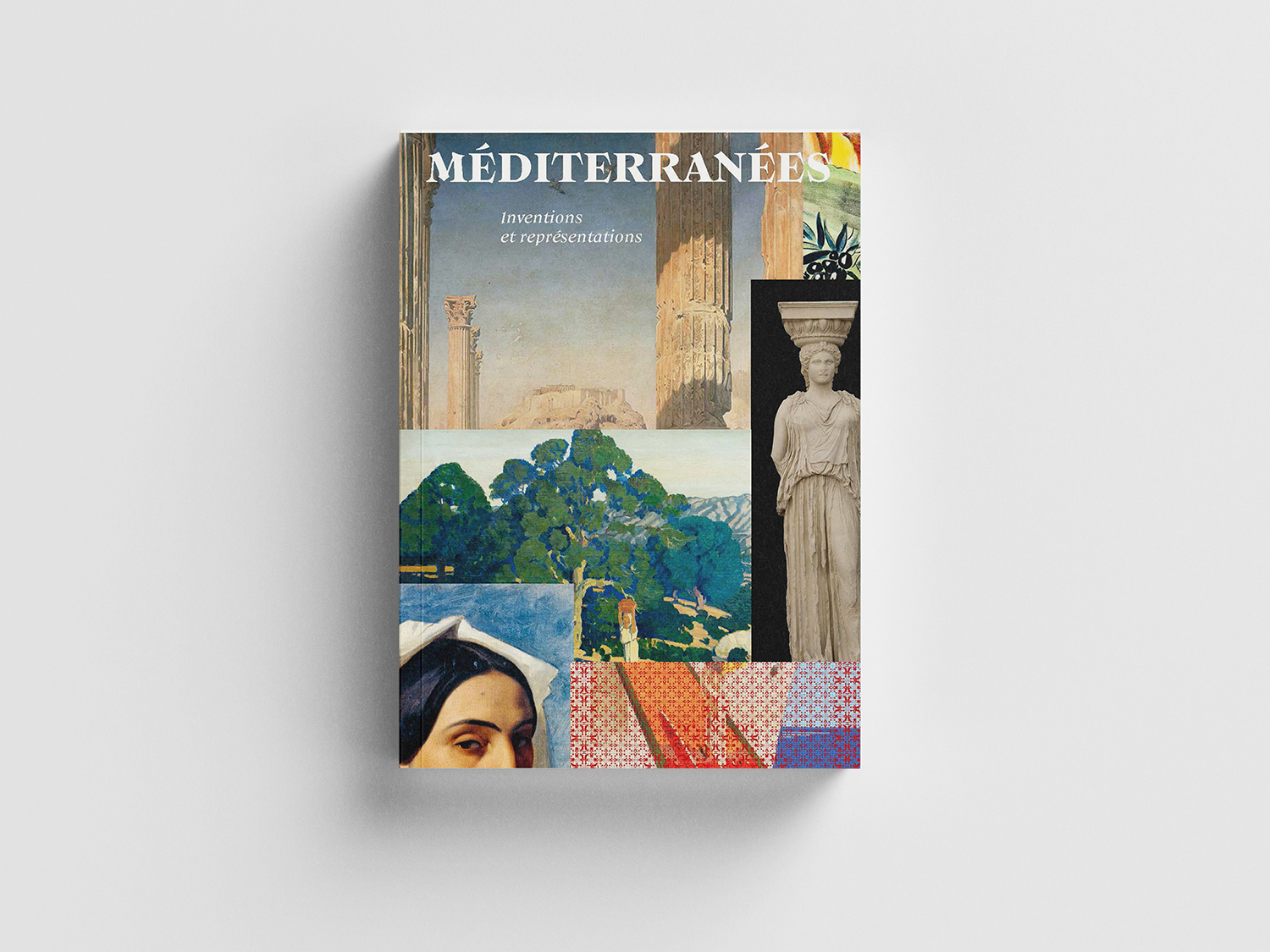

Méditérranées ? Inventions Et Représentations

Construit en deux parties comme l’exposition, le catalogue s’emploie à faire le point sur l’histoire des collections d’antiques et d’ethnographie méditerranéenne dans les musées, en approfondissant certains cas exemplaires grâce à la contribution d’historiens de l’art spécialisés. Ainsi, on comprend mieux la diffusion – et l’appropriation politique – des modèles antiques, on suit les traces d’ethnographes sur le terrain… Des entretiens exclusifs avec les artistes contemporains participant à ce projet ont également été réalisés.

Direction d’ouvrage : Marie-Charlotte Calafat et Raphaël Bories

Avec les contributions de : Justine Bohbote, Camille Faucourt, Enguerrand Lascols et Hélia Paukner.

Et Sarah Betite, Michèle Coquet, Aude Fanlo, Nicolas Feuillie, Marie Gautheron, Christine Laurière, Christine Peltre, Luan Rama, Estelle Sohier et Aliki Tsirgialou

Une coédition Mucem/RMN

Langue française

Format 195 x 270 mm

ISBN : 978-2-7118-8043-0

Prix 35 €