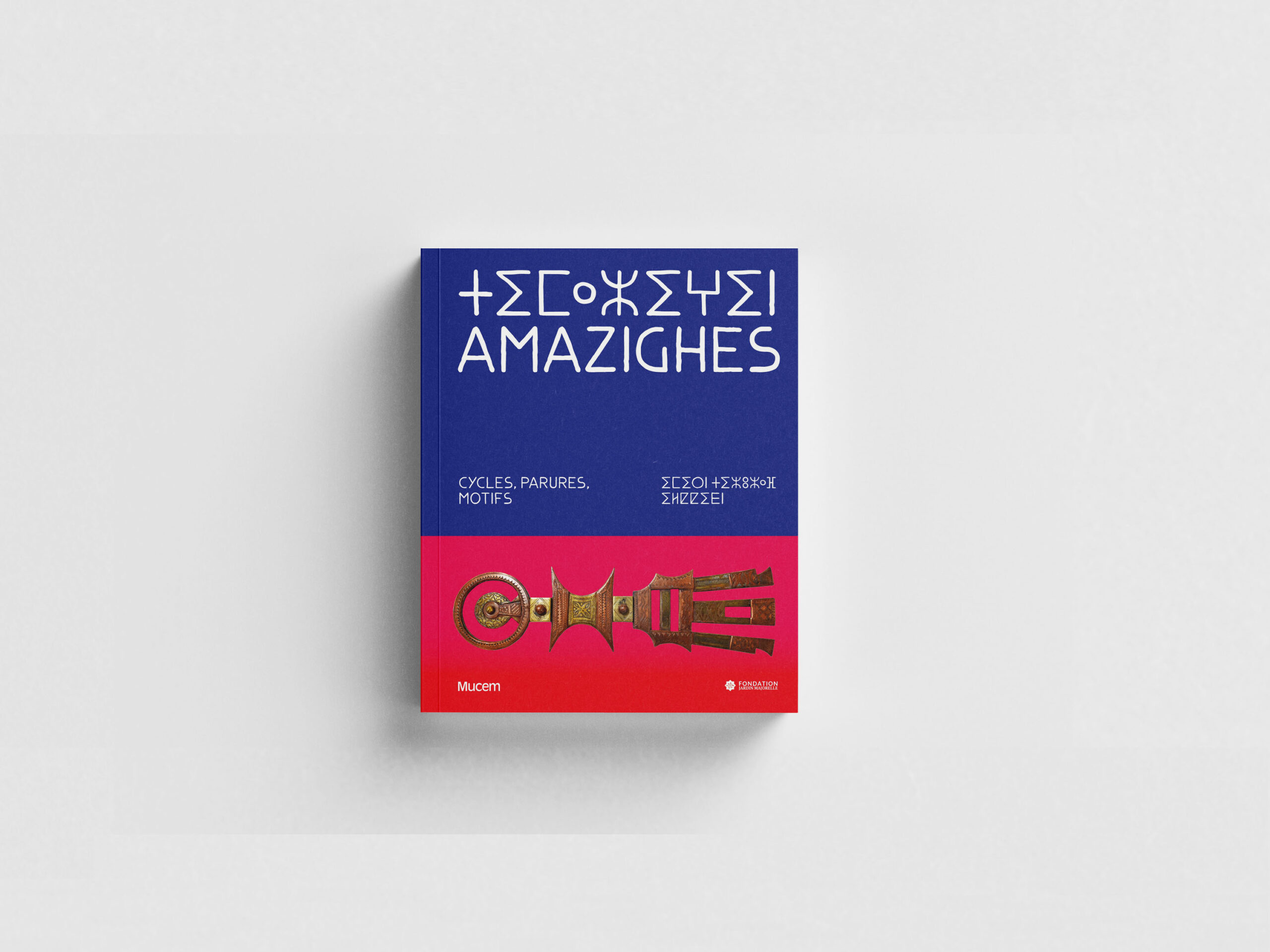

Amazighes

Édition Mucem / Fondation Jardin Majorelle

Broché

160 pages

17 x 21 cm

ISBN 979-10-92708-28-8

Sous la direction de :

Salima Naji et Alexis Sornin

Avec des contributions de

Meriem Berrada, Marc Breviglieri, Marie-Charlotte Calafat, David Goeury, Mohamed Mouskite, Myriem Naji, Salima Naji, Ahmed Skounti et Alexis Sornin.

Dans le monde amazigh, toute action de parure – qu’il s’agisse d’orner un corps, un vêtement ou une maison – renvoie à un souci d’appartenance, de protection, de lien au cycle du vivant. Ces gestes ne sont jamais anodins : ils incarnent une mémoire collective, un filtre symbolique ou magique qui relie le corps, le foyer et la communauté.

Depuis les premiers mythes, la matrice à partir de laquelle est pensée la naissance de la culture amazighe est féminine.

Tatouages, bijoux, céramiques ou textiles s’inscrivent dans une même grammaire de formes et de signes. Esthétiques, thérapeutiques ou apotropaïques, ces motifs jouent aussi un rôle de repères sociaux et genrés.

Cet ouvrage explore ces cercles protecteurs, ces seuils visibles ou invisibles, à travers les objets, les surfaces et les récits où ils prennent forme. Il met en lumière les savoir-faire souvent féminins – du tissage aux gestes liés aux cycles lunaires – tout en rendant hommage aux hommes artisans, comme les orfèvres. Nourri d’enquêtes et de regards contemporains, il interroge la notion de « permanence berbère », les dynamiques de transmission dans la diaspora amazighe et les appropriations culturelles dont ce matrimoine/patrimoine est parfois l’objet aujourd’hui.