Vie publique

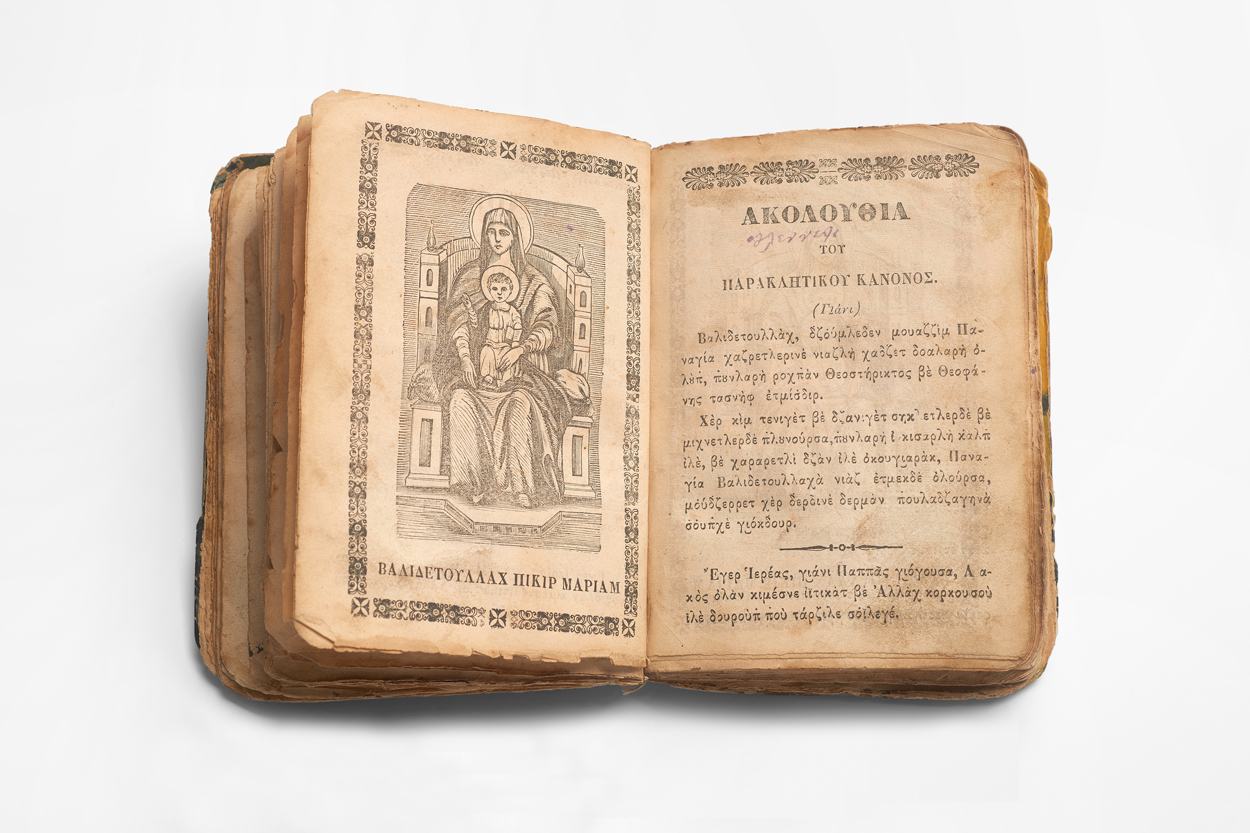

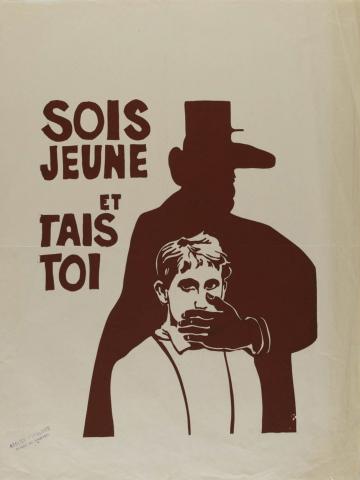

Affiche de Mai 68

Numéro d’inventaire : 1968.48.34

Cette affiche représente en rouge la silhouette d’un grand personnage coiffé d’un képi que l’on identifie immédiatement comme celle du général de Gaulle. Sa main gauche est plaquée sur la bouche d’un étudiant, pour l’empêcher de s’exprimer. Ce geste symbolise toute forme de censure politique et de contestation possible d’une part, mais aussi un moment de l’histoire de France où la jeunesse ne se reconnaît plus dans les gouvernements de l’après-guerre et dans une société marquée depuis, politiquement, par la quasi-omniprésence du général de Gaulle. A cette logique de confrontation des générations, vient s’ajouter celle d’une opposition de la méthode et des usages politiques, où la force et l’autorité militaire contestent la dynamique de la société civile incarnée par sa jeunesse. Cette image a été créée et diffusée depuis l’atelier populaire, qui regroupait les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, et où se tenait chaque jour une assemblée générale, à la manière de l’action syndicale menée par exemple dans l’usine de Boulogne-Billancourt. Une adaptation de cette image a été réalisée au printemps 2016 avec la mention « Sois jeune et bats toi », où le personnage portant képi est mordu à la main gauche par le plus jeune ; elle a été utilisée lors des manifestations, notamment à Marseille, pour protester contre le projet de loi Travail el-Khomri et l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution par le gouvernement pour adopter ce texte.

Section du mur de Berlin

Numéro d’inventaire : 2008.77.1

Le fragment du mur de Berlin, donné au Mucem par la ville de Berlin, figure comme un objet emblématique ; objet de mémoire pour le patrimoine du XXe siècle, objet de division d’une ville conçu au moment de la Guerre Froide pour créer une frontière entre deux entités politiques, mais surtout divisant les familles allemandes et berlinoises du jour au lendemain. Un « rideau de fer » avait été tracé entre Lübeck, port de la Baltique, et la Tchécoslovaquie dès 1947 par les Occidentaux et les Soviétiques, puis le mur de Berlin avait été érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961 comme « mur de protection antifasciste » ; il constitue une frontière physique sur cent cinquante-cinq kilomètres enserrant Berlin-Ouest. D’une hauteur de trois mètres et cinquante centimètres, le mur n’est qu’un élément d’un no man’s land bordé de mines antipersonnel. Objet contesté par les Berlinois, et parce qu’il fallait vivre avec et exprimer combien sa présence était pesante, ceux-ci l’ont utilisé comme support de graffitis. Sa chute, par une contestation pacifique et une conjoncture géopolitique favorable le 9 novembre 1989, souligne combien l’opinion publique doit aussi être prise en compte par le pouvoir étatique. Depuis sa destruction, d’autres murs-frontières ont été érigés, comme celui d’une longueur de sept cent kilomètres en Cisjordanie mais déclaré illégal dès 2004, par la Cour Internationale de Justice.

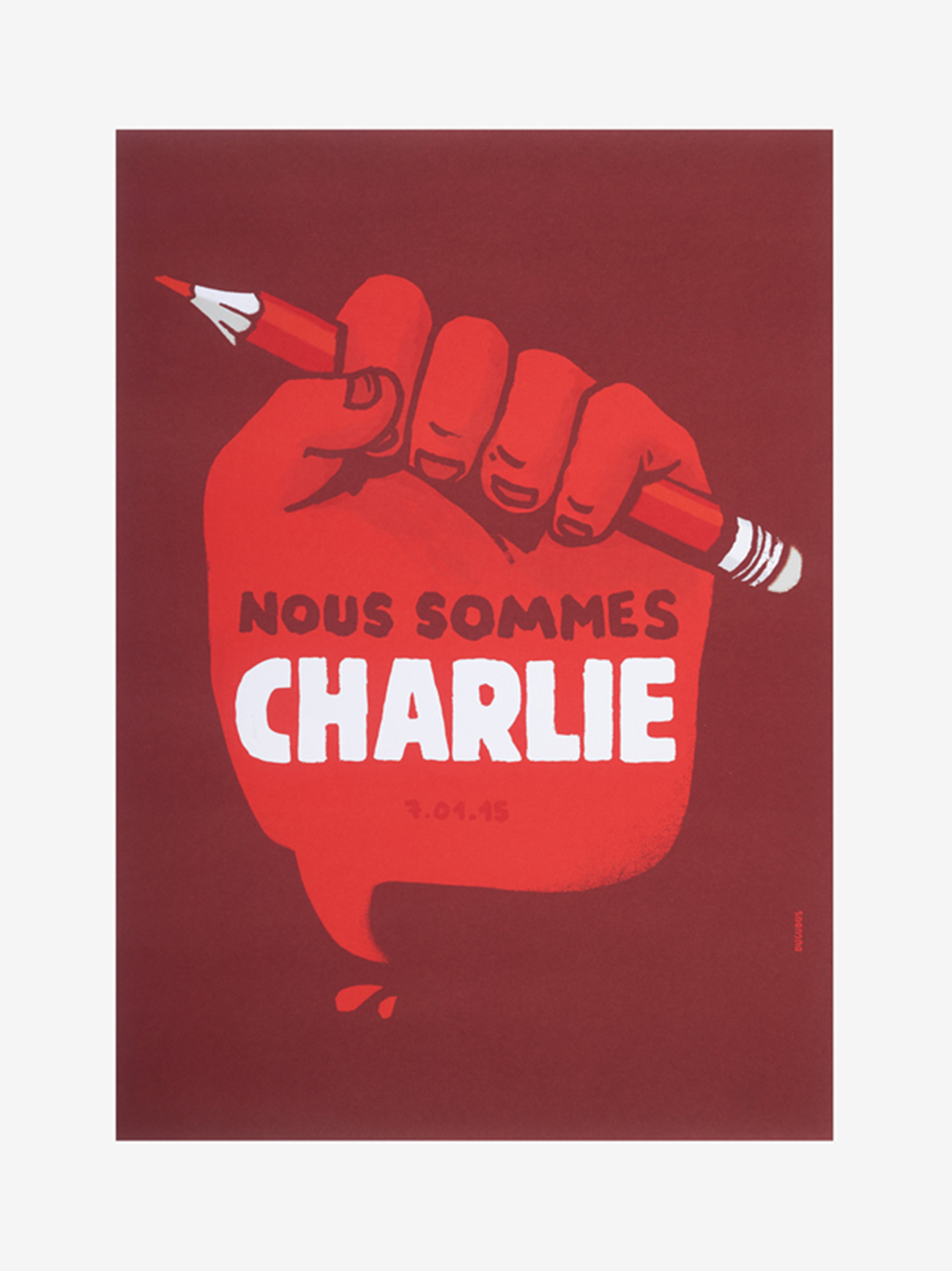

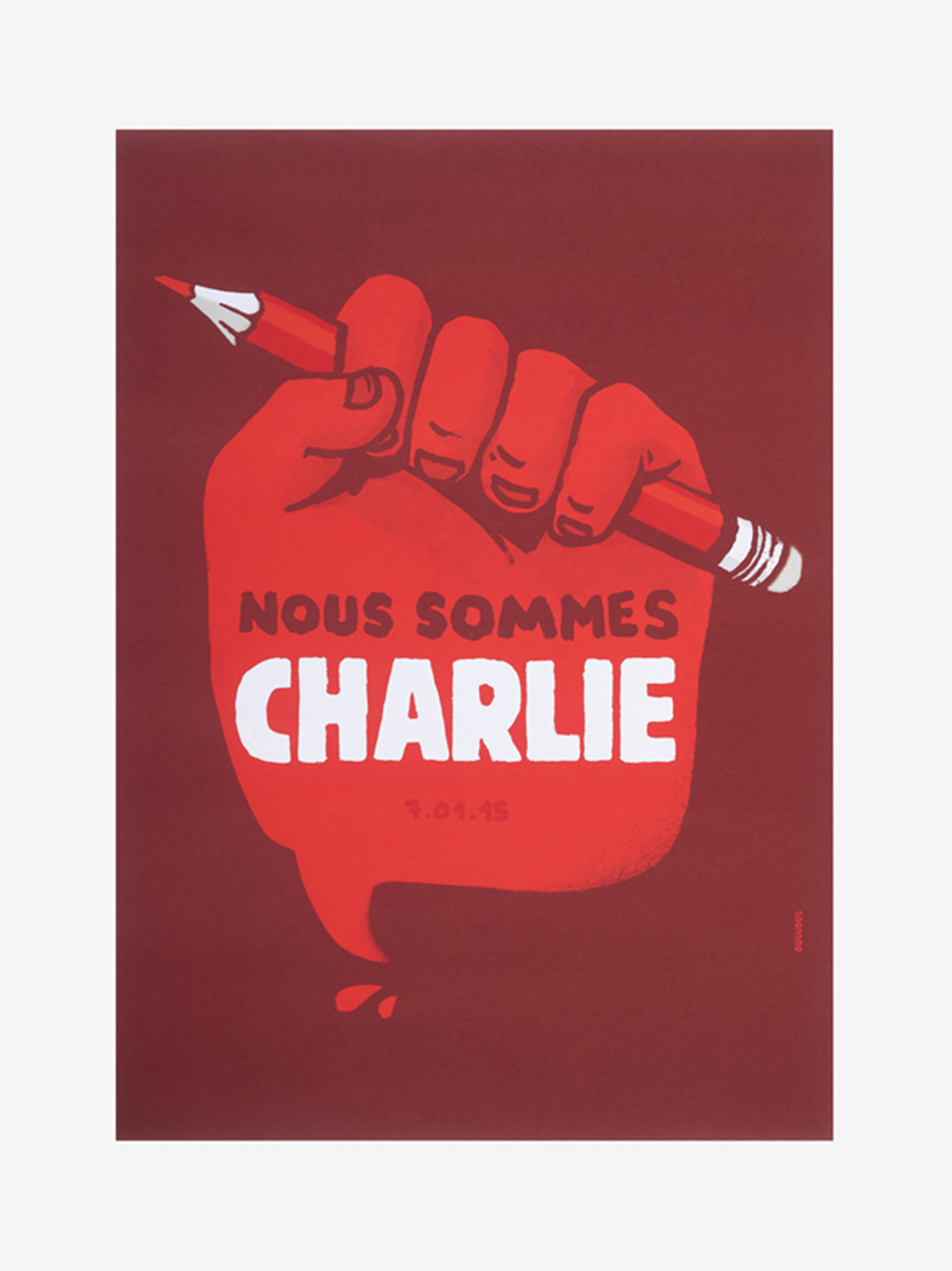

Affiche de manifestation

Numéro d’inventaire : 2015.9.7.1-2

Cette affiche fait partie d’un ensemble de panneaux, pancartes, autocollants… conçus dans l’urgence par les manifestants qui ont participé à Paris aux manifestations des 7, 8, 9 et 11 janvier 2015, en réaction aux attentats terroristes perpétrés du 7 au 9 janvier dans la capitale contre l’équipe de rédaction de Charlie Hebdo, puis contre l’Hyper Cacher de Vincennes, mais aussi des représentants des forces de l’ordre. Les premiers mouvements spontanés, le 7 janvier au soir notamment en hommage aux victimes présentes dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, ont été l’occasion pour les manifestants de confectionner des panneaux sur lesquels on retrouve des montages à partir d’anciennes unes de Charlie Hebdo, mais aussi de reproductions de La Liberté guidant le peuple de Delacroix. Dugudus, jeune affichiste parisien, a conçu pour l’occasion cette affiche que les conditions de production artisanales ont permis d’éditer dans la demi-journée. On y retrouve le motif du point fermé illustrant à la fois la lutte comme le dessinateur Charb, assassiné par le commando du 7 janvier, avait coutume de l’intégrer dans ses dessins, mais surtout associé ici au crayon, pour mieux faire comprendre l’idée de liberté d’expression. La palette limitée des couleurs et la force du dessin contribuent à donner à cette affiche une très grande force d’expression.

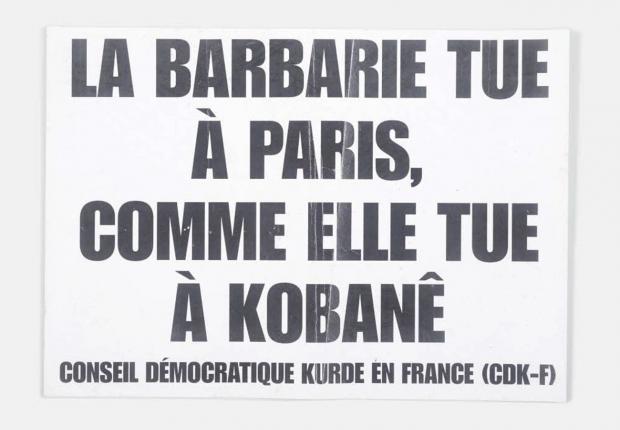

Affiche pour une manifestation

Numéro d’inventaire : 2015.9.1

Cette pancarte fait partie des documents conservés après la manifestation parisienne du 7 janvier 2015 par le collectif « Les Balayeuses archivistiques », qui, comme l’indique leur dénomination, se sont donné pour mission de sauvegarder des documents modestes pour construire une mémoire des événements éphémères que constituent les manifestations les plus spontanées. La bataille de Kobane (Syrie) – septembre 2014 à juin 2015 – voit s’affronter les djihadistes et les Kurdes. En ce mois de janvier 2015, les forces en présence commencent à être soutenues par des puissances étrangères, et depuis le début du mois de novembre 2014, le Conseil démocratique kurde en France a déjà organisé des manifestations de soutien à Paris et en France pour faire connaître le siège de la ville, à la société civile française. Les attentats de janvier 2015 contre l’équipe de rédaction de Charlie Hebdo, mais aussi à l’encontre de l’Hyper Cacher de Vincennes et visant des policiers permettent au Conseil démocratique kurde de rappeler le parallélisme qui se joue en France et en Syrie, où les djihadistes constituent une menace réelle et clairement identifiée.

Echarpe de maire

Numéro d’inventaire : 1938.101.18

Cette écharpe de maire a été portée par Pierre-Louis Duchartre (1894-1983), maire de Jonquières-sur-Saint-Vincent pendant la IIIe République (1870-1940) et également auteur de nombreux ouvrages consacrés aux arts et traditions populaires et ancien inspecteur des musées de France. Elle est terminée par des franges et des glands de couleur dorée, signifiant son port par un élu municipal. En effet, depuis l’Assemblée Nationale Constituante de 1848, la couleur dorée des franges et galon distingue les maires des communes des parlementaires et officiers de justice pour lesquels les passementeries sont argentées. Cet élément du costume obéit à un protocole bien particulier, puisqu’il marque le signe distinctif de l’autorité publique ou du représentant élu. La manière de le porter a été dernièrement reprécisée par un décret; les maires le portent en bandoulière, de l’épaule droite au côté gauche ou bien autour de la taille, mais la couleur bleue doit toujours se porter dans ce cas au plus près du visage. Les députés en revanche, portent cette écharpe tricolore la couleur rouge la plus proche du col. Aujourd’hui, les écharpes tricolores sont plutôt fabriquées selon un format standard de 2m de longueur et de 8cm de largeur, et tissées dans une toile alternativement composée de fils bleus, puis blancs, puis rouges.

Marianne

Numéro d’inventaire : 1976.67.1

Pour l’historien Maurice Agulhon, le nom de Marianne commence à être associé à partir des années 1850 à l’idée abstraite de la République française toujours représentée par une allégorie féminine. On diffuse surtout à partir de la IIIe République en 1870, des gravures, des petits bustes que l’on désigne sous le nom de Marianne. Dans les manifestations, figure souvent en tête de cortège une jeune femme coiffée d’un bonnet rouge et portant le drapeau tricolore pour incarner la République, sur le modèle de la Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix (1830). Souvent, lorsque le modèle vivant manque, on fait défiler un buste porté comme une châsse sur le modèle des ostensions catholiques.

Il convient alors de fixer l’image officielle de la République dans l’espace public. La Commune de Paris (1871) avait associé le bonnet phrygien à une révolution d’inspiration socialiste ; ce bonnet constitue en effet l’emblème traditionnel de la Liberté depuis l’Antiquité romaine. Cette représentation, plus populaire et incarnant la morale politique progressiste et socialiste des années 1880, est celle qui sert de modèle pour la grande statue de la place de la République commandée par la ville de Paris en 1883 alors d’extrême-gauche. Ici, ce buste de Marianne la figure le sein droit découvert, assez spontanée, portant la tunique tricolore, ainsi que le bonnet phrygien et la cocarde, dans une tradition politique plutôt marquée par les courants socialistes et ouvriers de gauche, pour servir dans les cercles ou mairies de l’entre-deux guerres.

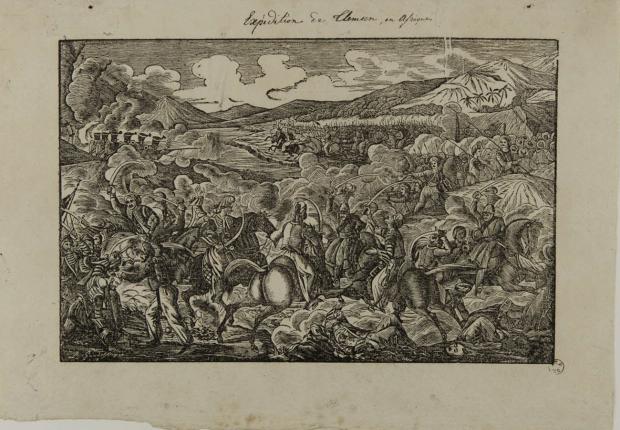

Bataille de Tlemcen

Numéro d’inventaire : 1965.75.54

L’expédition de Tlemcen, en janvier 1836, est un épisode militaire qui voit s’opposer les troupes du maréchal Clausel et celles de l’émir Abd el-Kader dans les premières années de la conquête militaire de l’Algérie par la France. Alors que l’émir Abd el-Kader aurait quitté la ville de Tlemcen le 11 ou le 12 janvier, le maréchal Clausel s’en empare le 13 ; dès le 15 janvier, une petite armée expéditionnaire conduite par les généraux Pénégaux et d’Arlanges, se dirige vers les troupes de l’émir, restées dans les environs de Tlemcen ; mais cette opération militaire conduit à la déroute pour les deux camps, et les deux généraux français seront désavoués. Le 30 mai 1837, avec le traité de la Tafna signé par le général Bugeaud et l’émir Abd el-Kader, la situation territoriale est clarifiée : en reconnaissant la souveraineté de la France sur un tiers du territoire, Abd el-Kader voit sa souveraineté confortée sur les deux tiers du territoire de l’ancienne régence ottomane d’Alger. Ce traité organise les relations entre les deux pouvoirs qui se reconnaissent mutuellement sur ce territoire. Cette estampe est contemporaine des travaux du chroniqueur Charles-Louis Lesur qui publie ses articles sur les événements militaires d’Algérie dès 1837, faisant ainsi entrer dans les mémoires populaires, les moments de l’histoire récente du pays.

Boîte aux lettres taguée

Numéro d’inventaire : 2003.140.1

Cette boîte aux lettres faisait partie du mobilier urbain. Cet objet était bien sûr propriété initialement de La Poste qui a accepté de l’offrir au Mucem dans le cadre de la campagne Graff au début des années 2000. Cette enquête-collecte entendait rendre compte, par des acquisitions ciblées, de la dynamique des artistes issus du mouvement hip-hop des années 1980 et de l’apparition dans l’espace urbain, de graffitis et dessins à l’aérosol parfois signés par de jeunes artistes influencés par le graff new-yorkais. Taguée par un graffeur en 2002, elle est davantage à considérer comme un support d’art urbain qui passe du statut de graffiti à celui de signature d’artiste.

Sur cette boîte aux lettres prélevée à Marseille, le tagueur a écrit « TOUS DES RASTA », « MAJESTIC », « CRATERE », « JOHANA+CHRISTOPHE », « C EST UN ENFANT DE PUTE », « FATCATUR », « AMS », « GAP », « NORO », « NORONDE FREVALON EST UNE BALANCE NOTOIRE » ; l’inscription dans l’espace urbain permet ainsi de fixer le discours et de le faire connaître aux passants qui tous, n’arrivent pas nécessairement à le lire, faute de prendre le temps de comprendre la logique graphique du texte. Le sens échappe ainsi au plus grand nombre, et rappelle que les graffeurs, même s’ils travaillent en bandes, tiennent farouchement à leur indépendance.

Urne de vote

Les urnes de vote utilisées dans les anciennes sociétés savantes, loges maçonniques ou conseils municipaux étaient dotées de deux cavités de couleur opposées ; ici en blanc d’un côté et en noir de l’autre, qui permettent de recevoir les jetons de vote qui sont eux, indifférenciés, au fur et à mesure de la votation par les participants en nombre forcément limité. Le vote est ainsi anonyme, et permet de voir exprimée une majorité et une minorité. L’abstention est impossible avec ce système, qui permet de répondre par oui ou par non à une question posée.

Explorez par focus

Plongez dans l’immensité des collections du Mucem et voguez au gré des thèmes étonnants imaginés par nos conservateurs. Découvertes et dépaysement garantis !

Découvrir

DécouvrirTag et graff, un «art illégal» au musée

Entre 2001 et 2006, Claire Calogirou, chercheur associée a mené plusieurs enquêtes-collectes sur le thème du hip-hop, de la danse, du tag et du graff. Pour le graff, ce sont 958 objets qui ont été portés à l’inventaire du Mucem ce qui représente une étonnante collection de panneaux graffés, affiches, autocollants, marqueurs, bombe aérosol, magazines, esquisses, photographies, vidéos, etc. Cette enquête très riche permet une réflexion sur les rapports sociaux en milieu urbain, la question de l’appropriation de l’espace public et de sa conquête par des pratiques qui se revendiquent de la rue. Découvrir

DécouvrirFootball & identités

Une enquête-collecte méditerranéenne

L’enquête-collecte « Football & identités », représente 3 ans d’investigations, menées de 2014 à 2016, dans 10 pays de la zone méditerranéenne : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie.

4 chercheurs en sciences humaines – Christian Bromberger, Abderrahim Bourkia, Sébastien Louis et Ljiljana Zeljkovic – accompagnés parfois d’un conservateur – Florent Molle – et de photographes – Giovanni Ambrosio et Yves Inchiermann – ont collecté plus de 400 objets, environ 3000 photographies et plus de 6h d’enregistrements vidéo. Les objets et photographies collectés doivent, à leur retour du terrain et après étude, être présentés dans les commissions d’acquisition du Mucem pour intégrer ou non les collections publiques et être mis à disposition du public. Découvrir

DécouvrirCélébrité!

Objets de culte et star system dans les collections du Mucem

Une robe, une console, une boucle de ceinture, un maillot de foot, une paire de chaussures, un maillot de bain, un poste de radio: voici l’énumération de simples objets du quotidien, témoins de leur époque. Cette liste n’aura pas le même impact si on y accole les noms des personnes auxquelles ils ont appartenu: la robe d’Edith Piaf, la console de mixage des Pink Floyd, la boucle de ceinture de saint Vincent Palotti, le maillot de foot de Cristiano Ronaldo, les chaussures de Mistinguett, le maillot de bain de Miss France, le «cataposte» de Psykose. D’anodins, ces objets se chargent de pouvoir, étincellent des feux de la célébrité. Ils en deviennent désirables et «magiques». Mais ces reliques ont un prix qui, lui aussi, est loin d’être anodin… Découvrir

Découvrir«Vivre au temps du confinement», la collection

En avril 2020, le Mucem lançait une grande collecte participative autour de nos vies confinées. Vous avez été nombreux à y répondre.

Le Mucem a reçu plus de 600 propositions, encore à ce jour en cours d’analyse, et dont certaines entreront, à la fin du processus d’étude, dans ses collections. Un livret numérique recense l'ensemble des propositions que cet appel aura permis de collecter, et dont voici quelques exemples : Découvrir

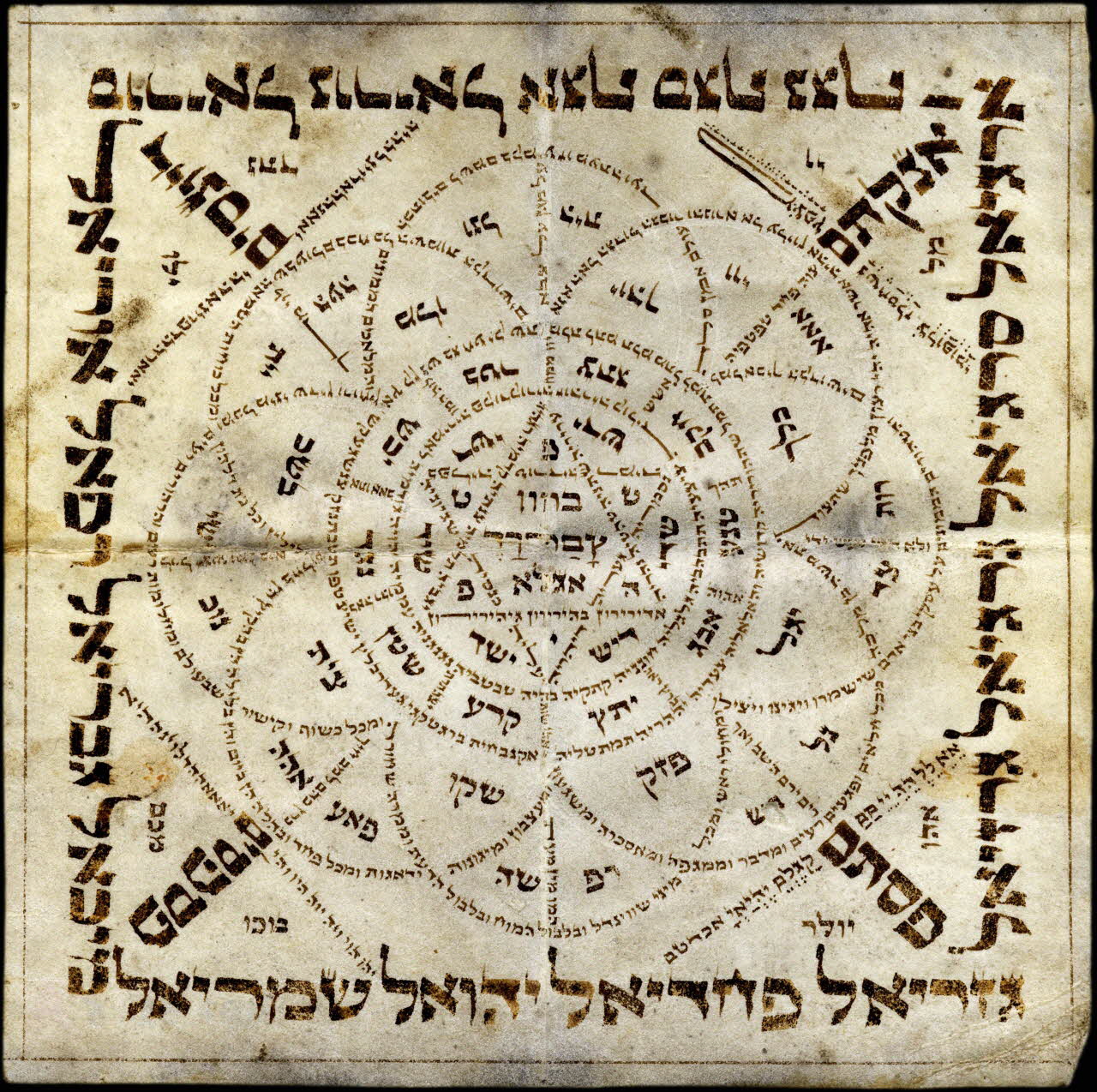

DécouvrirGare aux sorciers!

La magie et la sorcellerie, certains d’entre nous les considèrent comme des superstitions risibles, d’autres y croient, beaucoup hésitent. Mais y croire a mauvaise réputation auprès des esprits forts: les croyances, c’était bon pour nos ancêtres et surtout à la campagne, ou c’est encore bon pour les pays en voie de développement—en tout cas pas chez nous, pas aujourd’hui et certainement pas en ville. Pourtant l’observation des comportements de nos contemporains montre que les progrès de la science n’ont pas marqué la fin des mystères et des croyances, ni dans la France post-industrielle ni ailleurs. Souvent impuissants face au malheur, la souffrance, l’angoisse, les hommes ne se contentent pas des réponses apportées par la science. Celle-ci laisse une place apparemment irréductible à d’autres principes et d’autres systèmes de représentation du monde. Découvrir

DécouvrirAbécédaire insolite!

Que font ces objets au Mucem ?

Comme l’indique son nom, le Mucem est un musée de civilisations. C’est-à-dire qu’il s’intéresse à tout ce qui est produit et utilisé par les sociétés européennes et méditerranéennes, depuis la naissance de l’humanité jusqu’à nos jours. À ses yeux, une sculpture funéraire de l’Egypte Antique parle autant des pratiques rituelles autour de la mort sous le règne des pharaons qu’une couronne de fleurs en perles de verre raconte l’attachement aux défunts dans la France de la première moitié du XXe siècle.

Chaque objet, aussi modeste ou kitch soit-il, témoigne donc de la société dont il est issu. C’est pourquoi le musée, depuis sa création, s’est donné pour mission de rechercher et de conserver une grande variété des témoins possibles et imaginables afin d’en garder la mémoire. Il a en particulier œuvré d’une manière systématique en organisant chaque année des enquêtes collectes. Pour un thème donné, dans un espace géographique délimité, les chercheurs du Mucem recueillent paroles, images et objets. C’est ainsi que les artefacts ci-dessous ont trouvé le chemin des collections nationales. Découvrir

DécouvrirDes plages de Californie au Mucem : La culture skateboard au musée

José de Matos, Tony Hawk, Mark Gonzales… ces noms, qui parlent à tous ceux et toutes celles qui ont un jour skaté, sont ceux de skateurs historiques présents sous plusieurs formes dans les collections du Mucem. Certains d’entre eux ont donné des skateboards, des équipements ou des souvenirs aux musées, tandis que d’autres sont évoqués grâce à des skateboards griffés à leur nom. Découvrir

DécouvrirDessine-moi un lion

L’art animalier de Gustave Soury

Gustave Soury (1844—1966) est un dessinateur, peintre, affichiste et publicitaire qui s’est spécialisé dans l’art animalier à destination des cirques et ménageries foraines.

Son œuvre gigantesque et minutieuse, dominée par la figure des grands fauves, témoigne de sa passion, mais aussi de la fascination de notre société urbaine pour les animaux exotiques, leur sauvagerie effrayante et leur intimité attendrissante. Découvrir

DécouvrirDu café

Le café (qahwa en arabe, terme aussi employé pour désigner le vin) nous est parvenu par le monde arabe et ottoman. Depuis les plateaux d’Abyssinie, où la culture du caféier est attestée au XIIe siècle, le café traversa la mer Rouge pour être d’abord cultivé sur le littoral de «l’Arabie heureuse» (Yémen actuel) puis sous les climats tropicaux des territoires des grands empires coloniaux à partir du XVIIe siècle. Appelé le «breuvage du diable» en raison de la couleur noire de son marc, dans lequel on pense pouvoir lire l’avenir, le café a parfois été discrédité par les médecins pour ses effets néfastes sur la santé (boisson jugée antiphysiologique et addictive).

Aujourd’hui, le café est la deuxième boisson consommée le plus au monde après l’eau, mais toujours en concurrence avec le thé.

Les riches collections du Mucem associées au café témoignent des différentes manières de préparer et de consommer cette boisson depuis le XVIIIe siècle, dans l’espace domestique et dans l’espace public. Elles évoquent aussi les lieux de sociabilité que sont devenus les cafés.