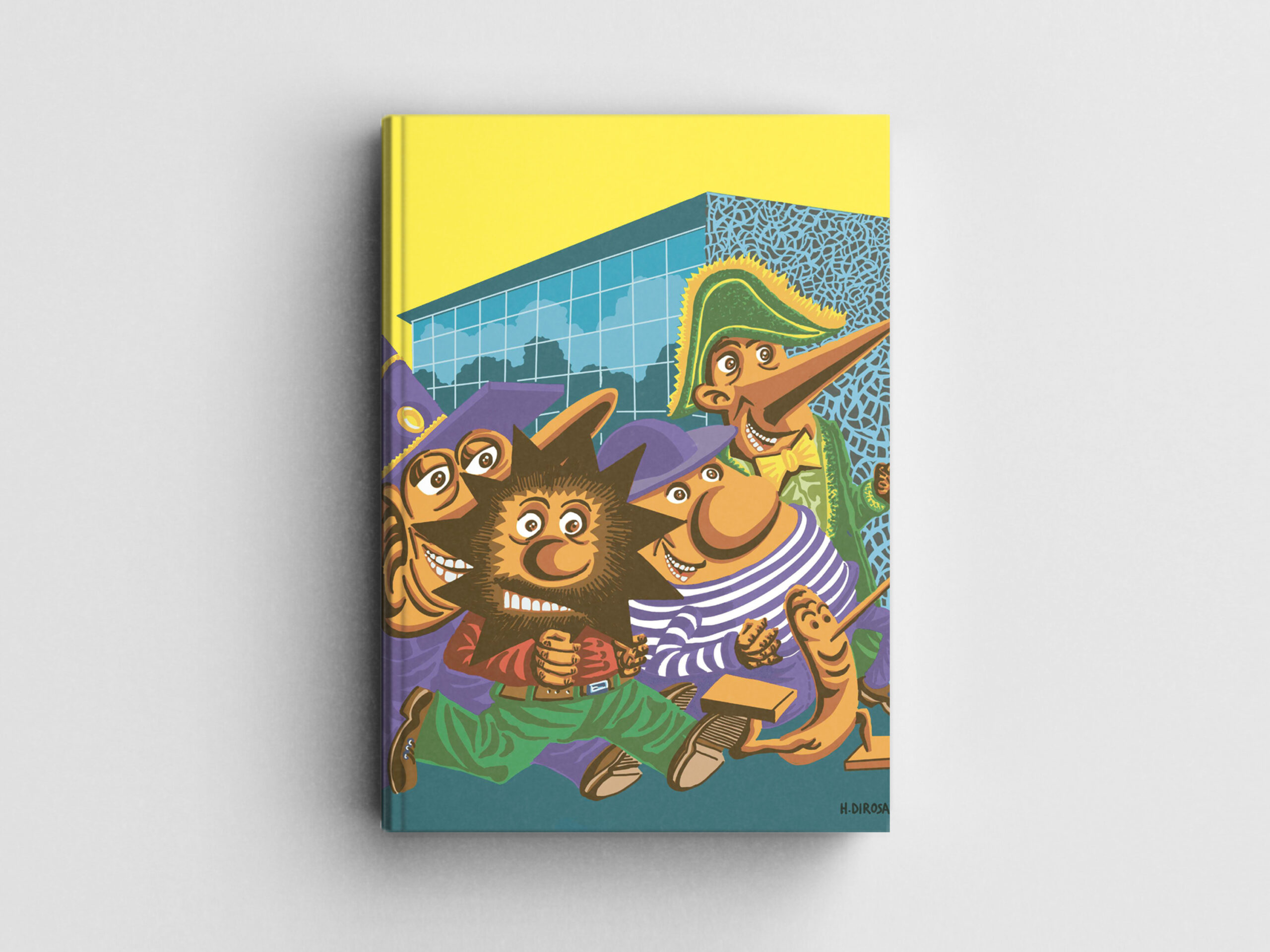

Hervé Di Rosa au Mucem. Un air de famille

À l’image de cette exposition à l’allure de grande installation, où tout est mélangé, et où un petit objet d’art populaire peut être grandiosement présenté, l’ouvrage se présente sous la forme d’un album de bande dessinée, avec une couverture vive et joyeuse, spécialement dessinée par Hervé Di Rosa.

À l’intérieur, le catalogue se veut en revanche plus traditionnel. Au sommaire : un entretien avec l’artiste, deux contributions consacrées à sa biographie et à ses méthodes de travail, ainsi que trois essais évoquant respectivement l’enchâssement en littérature, le « bon usage » des objets et, enfin, les mutations de la monstration muséale auxquelles Hervé Di Rosa participe tel un « alchimiste ». L’illustration de l’ouvrage se prête aussi à ce mélange détonant : aux côtés des reproductions d’œuvres d’art et d’objets du Mucem, plusieurs pages sont dédiées à des vues de scénographie afin de restituer au mieux « l’archipel muséal » conçu par l’artiste, en dehors de tout parcours imposé. Des esquisses préparatoires inédites permettent également au lecteur d’entrer dans les coulisses du processus créatif de Hervé Di Rosa, et de la conception de cette exposition.

Direction d’ouvrage : Vincent Giovannoni

Avec des contributions de Thierry Bonnot, Marie-Charlotte Calafat, Astrid de La Forest, Sophie Rabau, Rudy Ricciotti et Jean Seisser.

Format 21 x 29 cm

136 pages

Environ 80 images / œuvres, objets et vues de scénographies

Une coédition Mucem / Lienart

Langue française

Prix : 29 euros

ISBN 978-2-35906-464-3