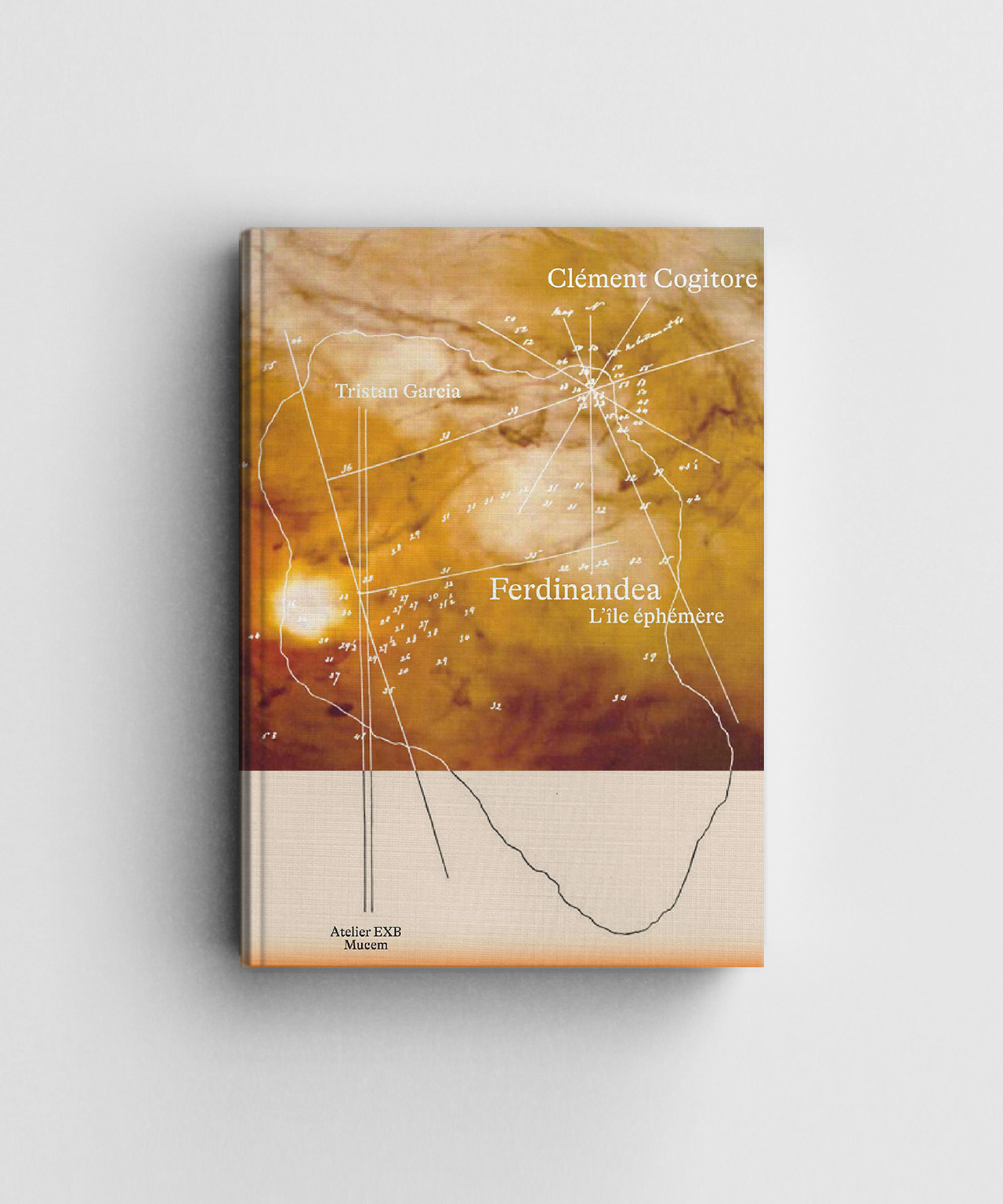

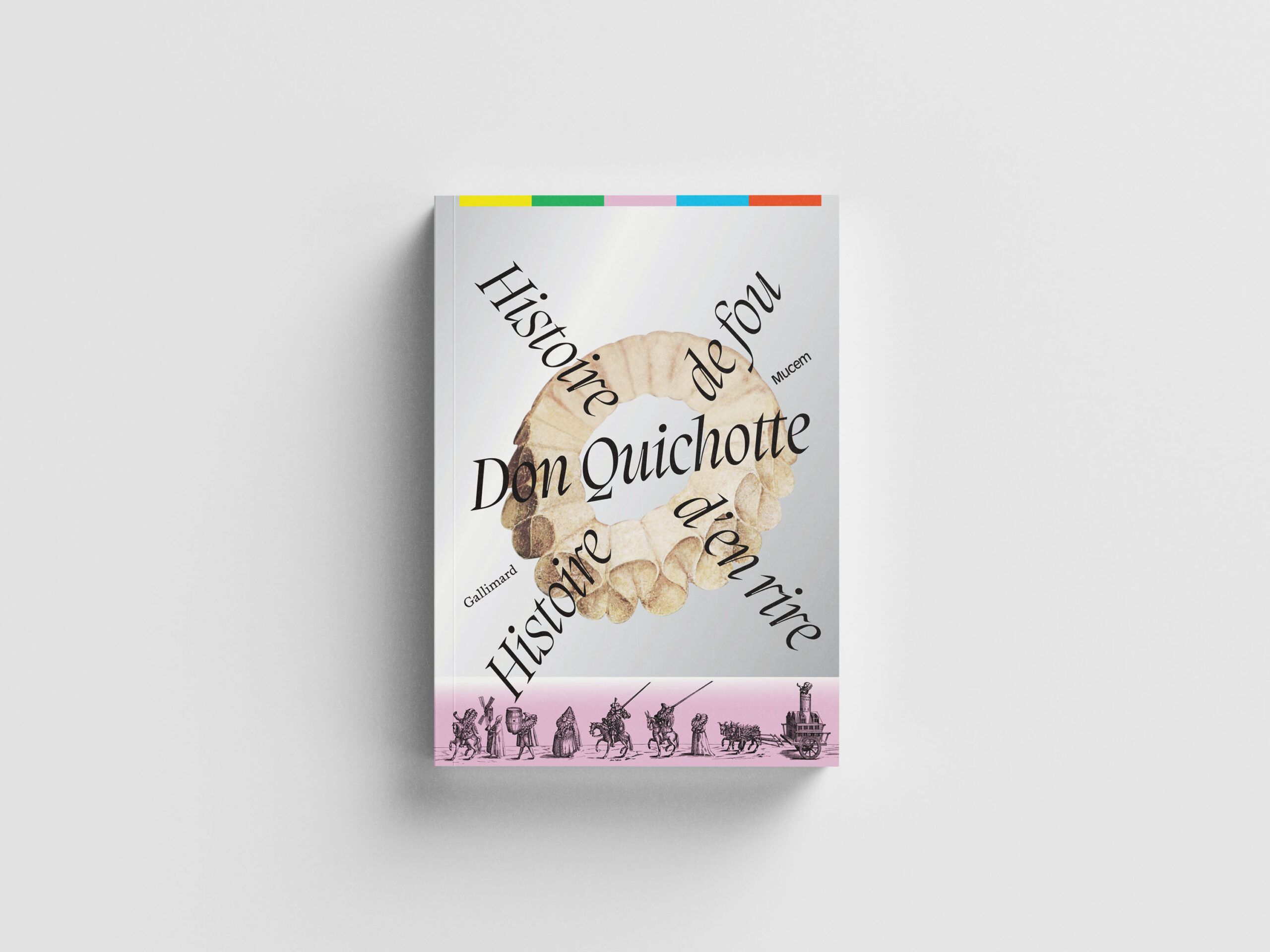

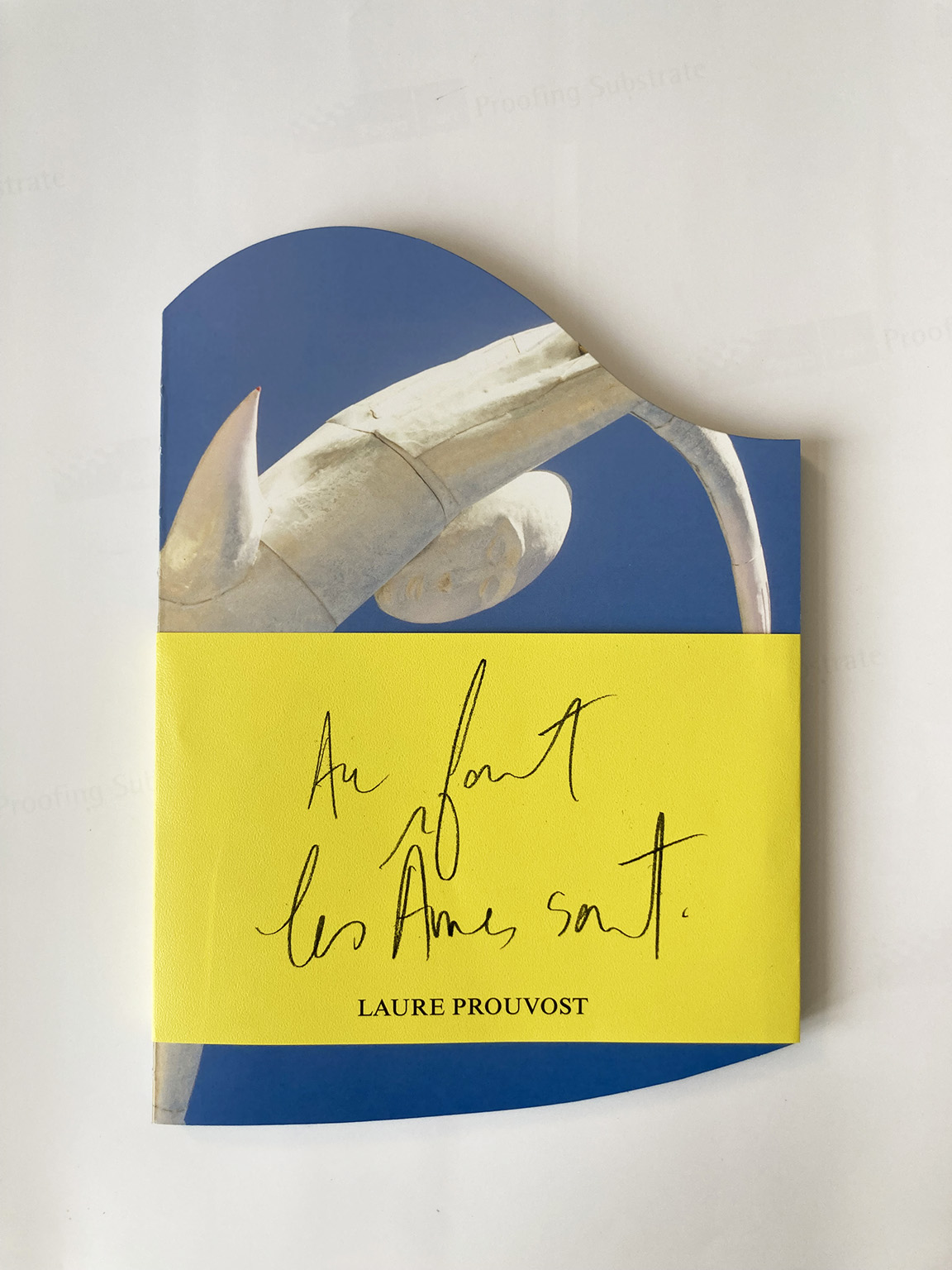

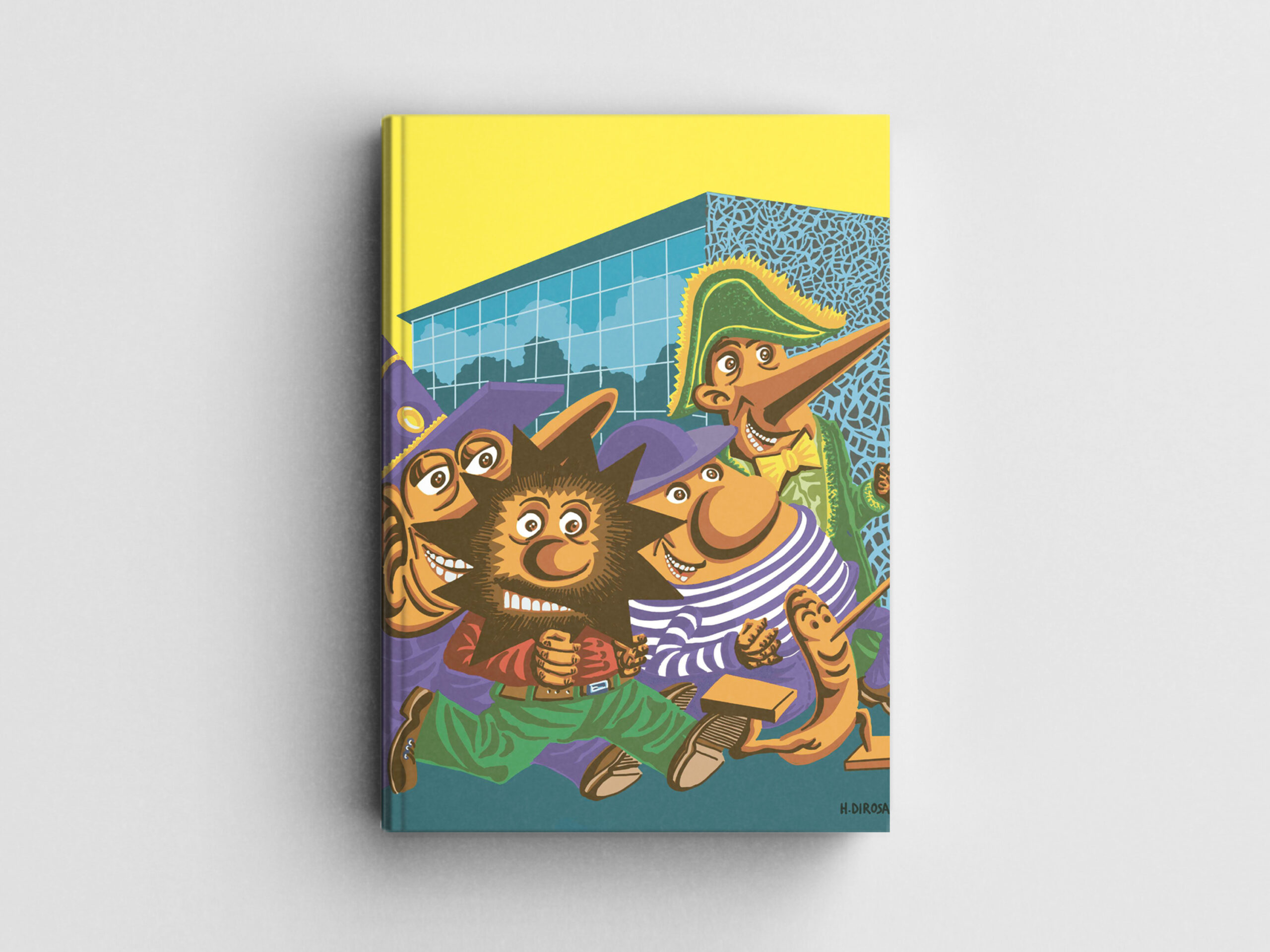

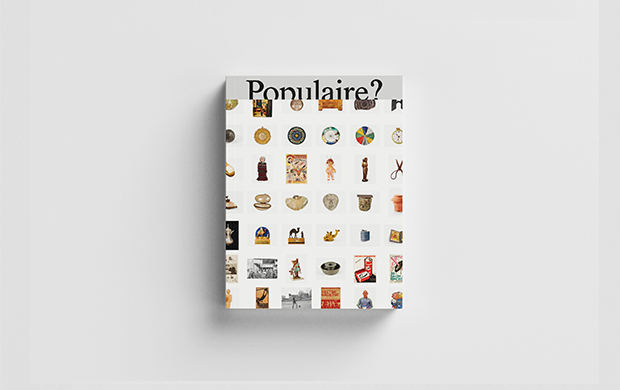

Livre-objet de l'exposition «Populaire ?»

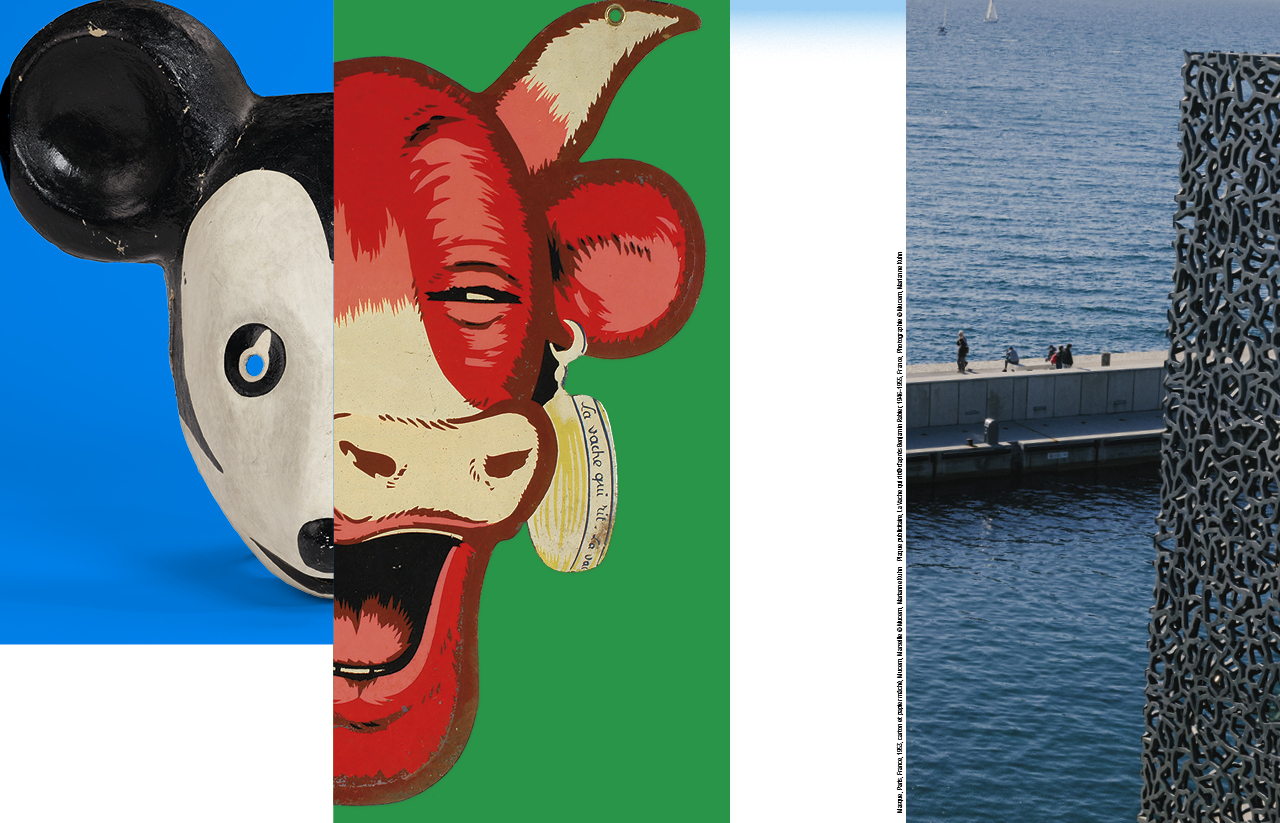

Ce livre-objet, conçu étroitement entre des conservateurs et l’équipe éditoriale du musée, propose de plonger dans les collections du Mucem et les lire autrement. Pour témoigner du caractère pluriel de la collection, on présentera trois cents morceaux choisis. Trois cents objets, œuvres ou documents, parfois très éloignés chronologiquement et typologiquement, mais qui ont des similitudes thématiques ou visuelles. De leur agencement tout au long du livre, de leurs juxtapositions sur chaque double-page naissent parfois des plaisanteries, mais surtout des récits. Et chaque fois, ils interrogent le lecteur : quels sont leurs usages ? Que représentent-ils ? De quoi sont-ils faits ? Qu’est-ce qu’un rat-de-cave ? Un diable de Bessans ? Se peut-il qu’un four et une châtière pour ventiler les combles aient des formes similaires ? Que font au musée une barbe postiche ? Une publicité pour tue-mouches ? Une boule de voyance ? Un mini-cercueil ?

Les confrontations d’objets donnent des pistes, les légendes sont des clés. Au lecteur de tirer à son tour des ficelles narratives de ces associations en chaîne. Pour les plus curieux des lecteurs, nous dévoilerons que le procédé de construction du livre est venu d’une figure de style amusante, nommée « concaténation ». La concaténation est une somme d’anadiploses, autant dire, « un redoublement » – la reprise du dernier mot d’une proposition au mot initial de la proposition qui suit. Pour ne pas effrayer les autres lecteurs, on leur dira aussi que c’est plus simple que ça en a l’air : c’est le principe de la comptine des « Trois petits chats ».

Éditions du Mucem

17 x 24 cm

Couverture rigide, reliure à la japonaise

18 euros

300 images

979-10-92708-26-4