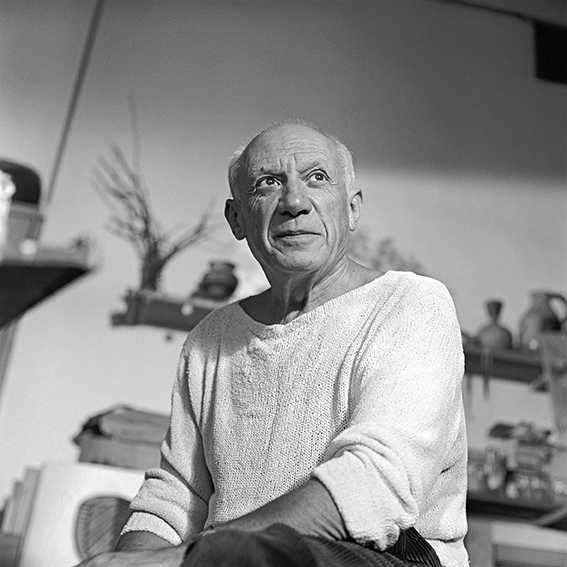

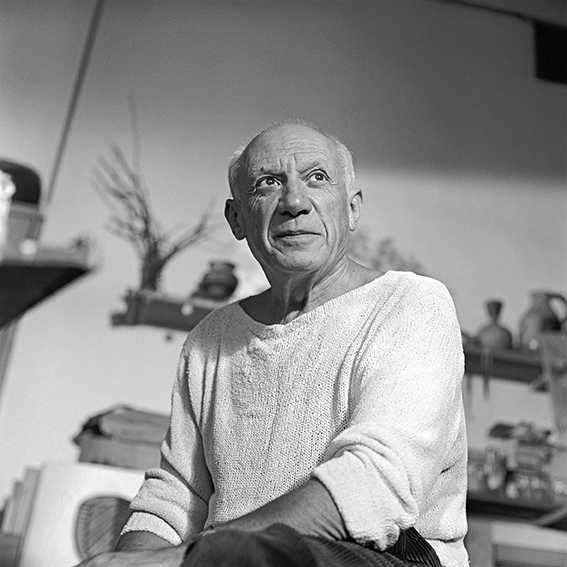

Picasso, « un génie sans piédestal »

Picasso et les arts et traditions populaires

« L’art oblige l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien »

Albert Camus. Discours de Suède. Discours de réception de Prix Nobel de littérature, prononcé à Oslo, le 10 décembre 1957

Le MuCEM présente du 27 avril au 29 août 2016 une grande exposition de 270 oeuvres qui s’attache à montrer comment Picasso, tout à la fois inscrit dans son époque et attaché à ses racines, a nourri son travail d’influences issues des arts et traditions populaires. Le parcours, divisé en quatre sections, met en miroir des chefs-d’œuvre de l’artiste avec des objets-références issus des riches collections du Mucem. Grâce à des prêts exceptionnels et au soutien de nombreuses collections publiques et privées, françaises et internationales, parmi lesquelles il convient de citer le riche partenariat avec le Musée national Picasso-Paris, l’exposition permet de réunir des œuvres essentielles et iconiques, mises en perspective avec des découvertes inédites.

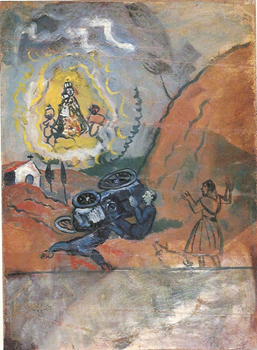

Après avoir évoqué l’aspect sacré de ces sources, essentiellement espagnoles, le propos met en évidence cette présence des souvenirs dans l’inspiration de l’artiste. Sont ainsi illustrés des thèmes et des motifs mémoriels récurrents chez Picasso, fasciné en particulier par l’univers de la parure (Jacqueline à la mantille), de la musique, du cirque (L’Acrobate bleu), de la tauromachie (Tête de taureau) et du jouet, par exemple.

L’exposition est ensuite construite autour de rencontres faites par Picasso avec des personnalités ayant affirmé un savoir-faire artisanal qui pouvait nourrir sa propre expérience et ses propres recherches. Sont alors successivement développées les incursions de l’artiste dans la connaissance du travail du bois (Paco Durrio), de la céramique (Suzanne et Georges Ramié et l’atelier Madoura), de l’orfèvrerie (François Hugo), de la linogravure (Hidalgo Arnéra), du cinéma (Robert Picault), du textile (Marie Cuttoli) et de la tôle découpée (Lionel Prejger).

La question de l’utilisation du quotidien dans sa dimension la plus prosaïque (les objets de rebut), mais aussi la plus personnelle, s’exprime dans un très bel ensemble de sculptures d’assemblage (La Guenon et son petit) dans lesquelles se lisent aisément les objets glanés et les matériaux recyclés.

L’art au XXe siècle a souvent joué avec ses origines pour construire un nouveau rapport au monde. Les racines de Picasso sont multiples. Parmi ces fondations, l’environnement de son enfance fut un terreau très fertile. Les objets du quotidien auxquels Georges Henri Rivière rend hommage au sein du musée des arts et traditions populaires, qu’il crée en 1937, font infiniment partie du bagage affectif et esthétique de l’artiste. Les collections du Mucem qui jalonnent le parcours ont été choisies parmi les objets acquis par Georges Henri Rivière, comme autant d’échos au travail de Picasso. Fort de cette connaissance à la fois intime et universelle, Picasso s’affirme alors lui-même comme le véritable signal d’une nouvelle culture populaire.

Commissariat général :

Joséphine Matamoros, conservateur en chef du patrimoine, directrice honoraire du Musée d’art moderne de Céret, directrice du Musée d’art moderne de Collioure

Bruno Gaudichon, conservateur en chef du patrimoine, conservateur de La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix

Emilie Girard, conservateur du patrimoine, responsable du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem.

Scénographie : Jacques Sbriglio, architecte, scénographe

Entretien avec les commissaires de l’exposition Joséphine Matamoros et Bruno Gaudichon

En quoi les arts et traditions populaire trouvent-ils écho dans l’oeuvre de Picasso ?

Picasso était très marqué par ses racines. Cette pérennité des sources populaires intervient de deux façons : par des thèmes récurrents dans son œuvre, liés à des pratiques populaires et culturelles (la mantille des femmes espagnoles, les instruments de musique, le cirque, la tauromachie, la colombophilie, etc.), mais aussi par cette préoccupation qui l’anime au sortir de la guerre, celle de faire évoluer son œuvre par des incursions dans des domaines nouveaux comme l’artisanat d’art (la céramique, l’orfèvrerie, la linogravure, etc.). Enfin, il nous a semblé important de montrer quelle fut son approche de la sculpture, notamment après-guerre, dans une période faste de recherches : il crée alors des sculptures d’assemblage avec des objets trouvés, des objets simples, populaires. L’une des plus célèbres est La tête de taureau (1942), créée avec un guidon et une selle de bicyclette. Ce qui est intéressant, c’est qu’il ne part pas de l’œuvre à faire ; c’est l’objet trouvé qui en devient le stimulus. Il ne s’agit pas pour lui de faire du bricolage, mais de traduire le pouvoir évocateur de l’objet.

Dans l’exposition, de quelle façon va s’opérer la mise en miroir des œuvres de Picasso avec les objets issus des collections du Mucem ?

Montrer les objets ayant directement inspiré Picasso s’avère impossible car ceux-ci sont avalés par l’artiste dans les œuvres elles-mêmes. Mais nous avons pu trouver dans les collections du Mucem des objets pouvant tout à fait illustrer ses préoccupations. Ainsi, dans chaque salle de l’exposition, seront présentés, d’abord, quelques objets en écho avec le thème abordé. Ajoutons enfin qu’il existe des liens entre Picasso et le Mucem : il ne faut pas oublier que Picasso a bien connu Georges Henri Rivière, le fondateur du Musée des arts et traditions populaires (dont les collections ont rejoint celles du Mucem, ndlr) ; à une époque où l’on a justement reconsidéré l’objet populaire : muséifié par Rivière et sacralisé par Picasso, qui l’intègre dans ses œuvres.

Cette exposition propose une nouvelle grille de lecture de l’œuvre de Picasso…

Une rétrospective pour des artistes comme Picasso, cela n’a plus vraiment de sens aujourd’hui. Nous proposons donc, en effet, une nouvelle grille de lecture de son travail, qui n’a encore jamais été explorée. Cette question de l’importance des arts et traditions populaires dans l’œuvre de l’artiste nous permet de créer un fil nouveau dans la découverte de Picasso.

L’exposition mêle chefs-d’œuvre et pièces inédites. Quelques exemples ?

Nous avons en effet des œuvres importantes et célèbres, notamment dans la salle des sculptures d’assemblages avec La Guenon et son petit, dont la tête est constituée de deux petites voitures que Picasso avait piquées à son fils : c’est une icône. Sans parler du tableau l’Acrobate, œuvre magnifique, très ancrée dans sa passion pour le cirque. Quant aux pièces inédites ou peu montrées, elles sont nombreuses : citons par exemple l’ensemble de carreaux créés par Picasso avec Derain, présenté en France pour la première fois ; ou les trois compotiers en argent faits avec François Hugo, qui devraient étonner beaucoup de monde. Sans oublier la série des affiches en linogravure créées pour les expositions annuelles de céramique de Vallauris. On les a toutes, c’est une première. Et puis ces grands tableaux tauromachiques absolument extraordinaires, et très peu vus… Nous avons bénéficié d’un grand nombre de prêts de collections particulières, ce qui nous permet d’avoir des pièces très rares.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant vos recherches pour cette exposition ?

Le fait, justement, que cette nouvelle grille de lecture devenait une vérité. Nous avons pu vérifier que cette question des arts et traditions populaires avait du poids dans l’œuvre de Picasso. Au fil de nos recherches, en défaisant la pelote, certaines choses prenaient un sens nouveau. Nous avons relu les textes de Sabartès : il y évoque notamment un tableau peint par le père de Picasso, Le Pigeonnier, comme un élément très marquant pour l’artiste ; et sa passion pour la colombophilie se verra d’ailleurs illustrée par une magnifique suite d’œuvres. La preuve que ce côté matriciel de son enfance prend une importance immense et transparaît dans ses thèmes et ses techniques. Ce Pigeonnier, Picasso ne l’avait jamais revu depuis son enfance (il s’était engagé à ne plus revenir en Espagne tant que Franco était au pouvoir). Nous l’avons retrouvé, et il sera dans l’exposition.

Entre cirque, musique et tauromachie, et de l’artisanat d’art à la sculpture, cette exposition explore l’œuvre de Picasso dans toute sa richesse. Et réserve son lot de surprises !

Cette capacité à rebondir sur tout ; de faire, de tout, les pièces d’un puzzle plein de surprises, c’est le génie de Picasso. Nous espérons proposer une exposition dynamique et jubilatoire… Tout en restant sérieux dans notre propos ! La scénographie proposée par Jacques Sbriglio et son équipe devrait d’ailleurs aider à cet émerveillement que nous souhaitons. Cette part du jeu est très importante dans la construction de l’œuvre de Picasso, qui savait allier distance et profondeur avec une facilité déconcertante.

Propos recueillis par Sandro Piscopo-Reguieg (janvier 2016)

« L’art oblige l’artiste à ne pas s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien »

Albert Camus. Discours de Suède. Discours de réception de Prix Nobel de littérature, prononcé à Oslo, le 10 décembre 1957

Le MuCEM présente du 27 avril au 29 août 2016 une grande exposition de 270 oeuvres qui s’attache à montrer comment Picasso, tout à la fois inscrit dans son époque et attaché à ses racines, a nourri son travail d’influences issues des arts et traditions populaires. Le parcours, divisé en quatre sections, met en miroir des chefs-d’œuvre de l’artiste avec des objets-références issus des riches collections du Mucem. Grâce à des prêts exceptionnels et au soutien de nombreuses collections publiques et privées, françaises et internationales, parmi lesquelles il convient de citer le riche partenariat avec le Musée national Picasso-Paris, l’exposition permet de réunir des œuvres essentielles et iconiques, mises en perspective avec des découvertes inédites.

Après avoir évoqué l’aspect sacré de ces sources, essentiellement espagnoles, le propos met en évidence cette présence des souvenirs dans l’inspiration de l’artiste. Sont ainsi illustrés des thèmes et des motifs mémoriels récurrents chez Picasso, fasciné en particulier par l’univers de la parure (Jacqueline à la mantille), de la musique, du cirque (L’Acrobate bleu), de la tauromachie (Tête de taureau) et du jouet, par exemple.

L’exposition est ensuite construite autour de rencontres faites par Picasso avec des personnalités ayant affirmé un savoir-faire artisanal qui pouvait nourrir sa propre expérience et ses propres recherches. Sont alors successivement développées les incursions de l’artiste dans la connaissance du travail du bois (Paco Durrio), de la céramique (Suzanne et Georges Ramié et l’atelier Madoura), de l’orfèvrerie (François Hugo), de la linogravure (Hidalgo Arnéra), du cinéma (Robert Picault), du textile (Marie Cuttoli) et de la tôle découpée (Lionel Prejger).

La question de l’utilisation du quotidien dans sa dimension la plus prosaïque (les objets de rebut), mais aussi la plus personnelle, s’exprime dans un très bel ensemble de sculptures d’assemblage (La Guenon et son petit) dans lesquelles se lisent aisément les objets glanés et les matériaux recyclés.

L’art au XXe siècle a souvent joué avec ses origines pour construire un nouveau rapport au monde. Les racines de Picasso sont multiples. Parmi ces fondations, l’environnement de son enfance fut un terreau très fertile. Les objets du quotidien auxquels Georges Henri Rivière rend hommage au sein du musée des arts et traditions populaires, qu’il crée en 1937, font infiniment partie du bagage affectif et esthétique de l’artiste. Les collections du Mucem qui jalonnent le parcours ont été choisies parmi les objets acquis par Georges Henri Rivière, comme autant d’échos au travail de Picasso. Fort de cette connaissance à la fois intime et universelle, Picasso s’affirme alors lui-même comme le véritable signal d’une nouvelle culture populaire.

Commissariat général :

Joséphine Matamoros, conservateur en chef du patrimoine, directrice honoraire du Musée d’art moderne de Céret, directrice du Musée d’art moderne de Collioure

Bruno Gaudichon, conservateur en chef du patrimoine, conservateur de La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix

Emilie Girard, conservateur du patrimoine, responsable du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem.

Scénographie : Jacques Sbriglio, architecte, scénographe

Entretien avec les commissaires de l’exposition Joséphine Matamoros et Bruno Gaudichon

En quoi les arts et traditions populaire trouvent-ils écho dans l’oeuvre de Picasso ?

Picasso était très marqué par ses racines. Cette pérennité des sources populaires intervient de deux façons : par des thèmes récurrents dans son œuvre, liés à des pratiques populaires et culturelles (la mantille des femmes espagnoles, les instruments de musique, le cirque, la tauromachie, la colombophilie, etc.), mais aussi par cette préoccupation qui l’anime au sortir de la guerre, celle de faire évoluer son œuvre par des incursions dans des domaines nouveaux comme l’artisanat d’art (la céramique, l’orfèvrerie, la linogravure, etc.). Enfin, il nous a semblé important de montrer quelle fut son approche de la sculpture, notamment après-guerre, dans une période faste de recherches : il crée alors des sculptures d’assemblage avec des objets trouvés, des objets simples, populaires. L’une des plus célèbres est La tête de taureau (1942), créée avec un guidon et une selle de bicyclette. Ce qui est intéressant, c’est qu’il ne part pas de l’œuvre à faire ; c’est l’objet trouvé qui en devient le stimulus. Il ne s’agit pas pour lui de faire du bricolage, mais de traduire le pouvoir évocateur de l’objet.

Dans l’exposition, de quelle façon va s’opérer la mise en miroir des œuvres de Picasso avec les objets issus des collections du Mucem ?

Montrer les objets ayant directement inspiré Picasso s’avère impossible car ceux-ci sont avalés par l’artiste dans les œuvres elles-mêmes. Mais nous avons pu trouver dans les collections du Mucem des objets pouvant tout à fait illustrer ses préoccupations. Ainsi, dans chaque salle de l’exposition, seront présentés, d’abord, quelques objets en écho avec le thème abordé. Ajoutons enfin qu’il existe des liens entre Picasso et le Mucem : il ne faut pas oublier que Picasso a bien connu Georges Henri Rivière, le fondateur du Musée des arts et traditions populaires (dont les collections ont rejoint celles du Mucem, ndlr) ; à une époque où l’on a justement reconsidéré l’objet populaire : muséifié par Rivière et sacralisé par Picasso, qui l’intègre dans ses œuvres.

Cette exposition propose une nouvelle grille de lecture de l’œuvre de Picasso…

Une rétrospective pour des artistes comme Picasso, cela n’a plus vraiment de sens aujourd’hui. Nous proposons donc, en effet, une nouvelle grille de lecture de son travail, qui n’a encore jamais été explorée. Cette question de l’importance des arts et traditions populaires dans l’œuvre de l’artiste nous permet de créer un fil nouveau dans la découverte de Picasso.

L’exposition mêle chefs-d’œuvre et pièces inédites. Quelques exemples ?

Nous avons en effet des œuvres importantes et célèbres, notamment dans la salle des sculptures d’assemblages avec La Guenon et son petit, dont la tête est constituée de deux petites voitures que Picasso avait piquées à son fils : c’est une icône. Sans parler du tableau l’Acrobate, œuvre magnifique, très ancrée dans sa passion pour le cirque. Quant aux pièces inédites ou peu montrées, elles sont nombreuses : citons par exemple l’ensemble de carreaux créés par Picasso avec Derain, présenté en France pour la première fois ; ou les trois compotiers en argent faits avec François Hugo, qui devraient étonner beaucoup de monde. Sans oublier la série des affiches en linogravure créées pour les expositions annuelles de céramique de Vallauris. On les a toutes, c’est une première. Et puis ces grands tableaux tauromachiques absolument extraordinaires, et très peu vus… Nous avons bénéficié d’un grand nombre de prêts de collections particulières, ce qui nous permet d’avoir des pièces très rares.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant vos recherches pour cette exposition ?

Le fait, justement, que cette nouvelle grille de lecture devenait une vérité. Nous avons pu vérifier que cette question des arts et traditions populaires avait du poids dans l’œuvre de Picasso. Au fil de nos recherches, en défaisant la pelote, certaines choses prenaient un sens nouveau. Nous avons relu les textes de Sabartès : il y évoque notamment un tableau peint par le père de Picasso, Le Pigeonnier, comme un élément très marquant pour l’artiste ; et sa passion pour la colombophilie se verra d’ailleurs illustrée par une magnifique suite d’œuvres. La preuve que ce côté matriciel de son enfance prend une importance immense et transparaît dans ses thèmes et ses techniques. Ce Pigeonnier, Picasso ne l’avait jamais revu depuis son enfance (il s’était engagé à ne plus revenir en Espagne tant que Franco était au pouvoir). Nous l’avons retrouvé, et il sera dans l’exposition.

Entre cirque, musique et tauromachie, et de l’artisanat d’art à la sculpture, cette exposition explore l’œuvre de Picasso dans toute sa richesse. Et réserve son lot de surprises !

Cette capacité à rebondir sur tout ; de faire, de tout, les pièces d’un puzzle plein de surprises, c’est le génie de Picasso. Nous espérons proposer une exposition dynamique et jubilatoire… Tout en restant sérieux dans notre propos ! La scénographie proposée par Jacques Sbriglio et son équipe devrait d’ailleurs aider à cet émerveillement que nous souhaitons. Cette part du jeu est très importante dans la construction de l’œuvre de Picasso, qui savait allier distance et profondeur avec une facilité déconcertante.

Propos recueillis par Sandro Piscopo-Reguieg (janvier 2016)