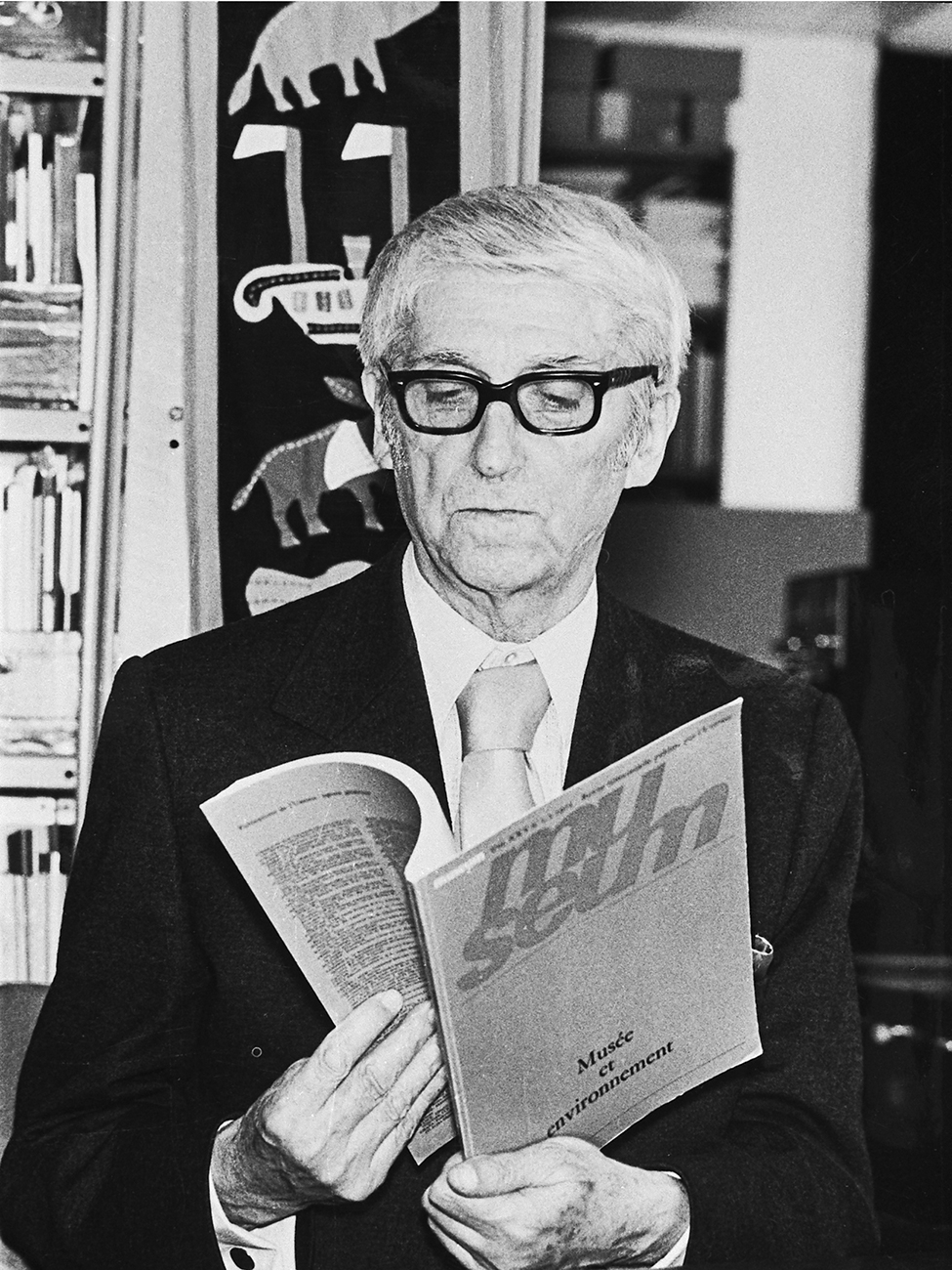

Georges Henri Rivière

Voir, c'est comprendre

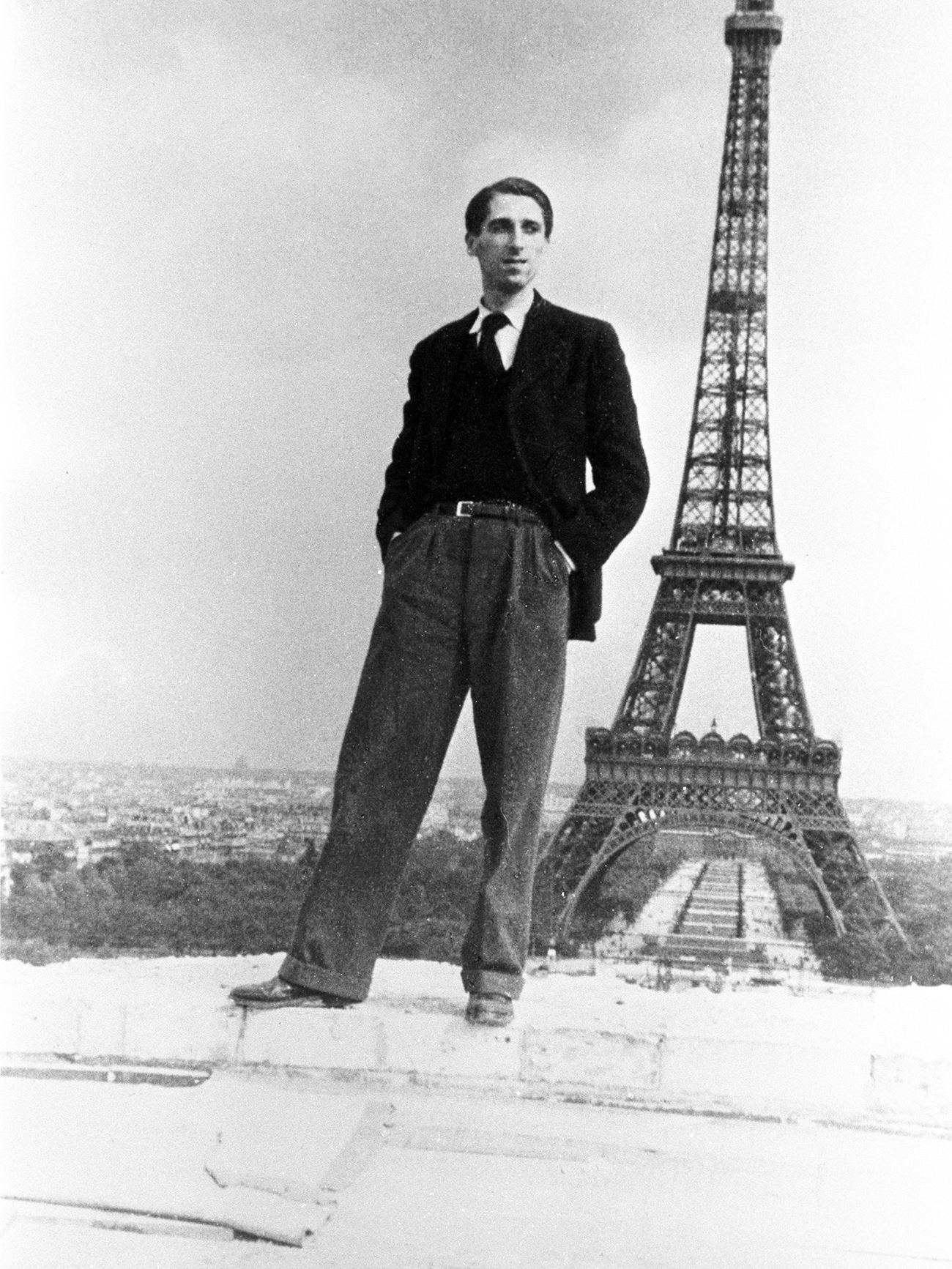

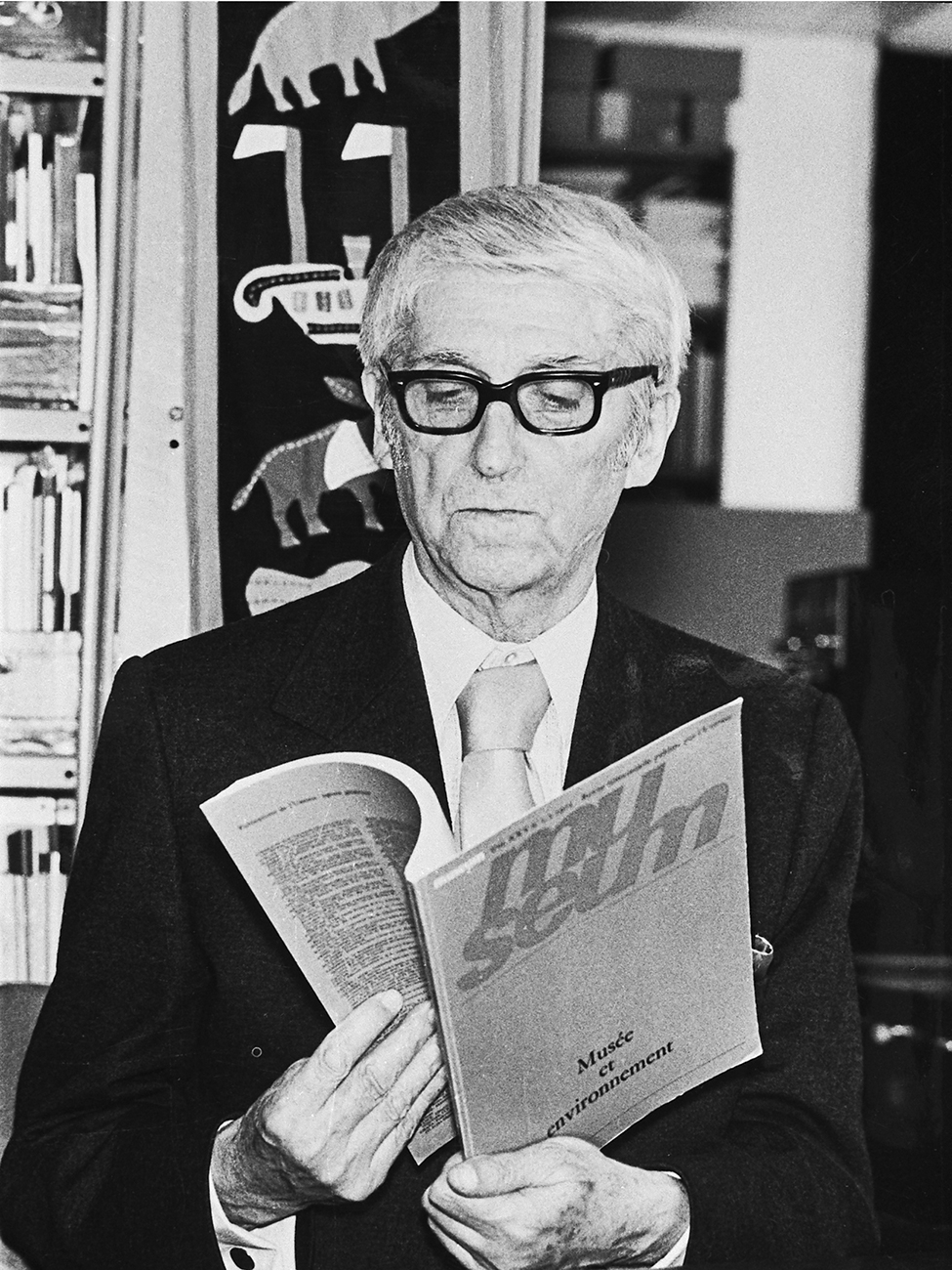

Le XIXe siècle fut un temps de fondation des musées, et le XXe celui de leur développement, de leur remise en cause, de leur réinvention et souvent de leur redistribution. Avec ses collections issues du musée du Trocadéro, du musée de l’Homme et du musée des Arts et Traditions populaires, avec les questions contemporaines auxquelles il se confronte, le Mucem peut incarner une part essentielle de cette évolution grâce aux objets et aux idées transmis par un homme, Georges Henri Rivière (1897-1985).

En prenant sa vie comme fil constitutif de cette histoire, l’exposition décline l’ampleur de sa vision d’un monde en pleine transformation. Elle dresse d’abord son portrait intime – ses origines, sa formation, son univers artistique et culturel – jusqu’au moment où il va engager, avec tous ceux qu’il entraîne à sa suite, une véritable révolution des musées.

Son père est un bourgeois et sa mère est d’origine paysanne. Il se destine à la musique et découvre avec son oncle Henri Rivière, l’un des animateurs du cabaret du Chat noir, le monde des collectionneurs et des érudits, le regard d’un artiste, ami de Degas, graveur et photographe remarquable. Sa sœur, Thérèse Rivière, le suivra au Trocadéro, devenant, dès sa première mission dans les Aurès (Algérie) avec Germaine Tillion, une excellente ethnologue dont la carrière fut brisée par la folie.

Rivière est musicien et curieux de tout ce qu’apportent les années folles, de l’art moderne au jazz et à la mode, de la photographie et du cinéma au music-hall. Journaliste polémiste, participant aux revues Cahiers d’art et Documents, il s’impose au musée du Trocadéro, après avoir réalisé en 1928 la première exposition sur « Les Arts anciens de l’Amérique ». Infatigable intercesseur et organisateur d’événements chocs, prenant en exemple les musées étrangers, il conçoit le musée de l’Homme autour de ses collections ethnographiques, comme un instrument de partage social et scientifique qui s’ouvre sous le Front populaire à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937.

Rivière comprend qu’au-delà de l’ethnologie et des cultures exotiques, il faut s’intéresser au bouleversement annoncé des cultures rurales et ouvrières des pays de France, créant durant cette même année 1937 un « musée des Arts et Traditions populaires ». Tout en restant proche des artistes – Picasso, Léger –, et de leurs mécènes, Rivière explore et analyse les savoir-faire artisanaux et toutes les facettes de l’invention populaire, de l’imagerie jusqu’aux arts du cirque. Il révèle les forces, les beautés, l’humour et les potentialités d’un monde que l’on croyait révolu.

L’exposition s’attache à dresser le portrait d’un homme, Georges Henri Rivière, qui incarne à lui seul certains des aspects les plus marquants du XXe siècle. Elle présente près de 600 documents et objets (œuvres d’art moderne, pièces d’arts populaires, objets ethnographiques, photographies, sculptures, dessins, archives audiovisuelles, etc.), issus du Centre Pompidou, du musée du quai Branly, du musée d’Orsay, des Archives nationales et principalement du Mucem qui conserve les collections diverses et signifiantes du musée des Arts et Traditions populaires.

—Commissariat : Germain Viatte, conservateur général du patrimoine et Marie-Charlotte Calafat, adjointe du département des collections du Mucem et responsable du pôle documentaire et du secteur Histoire du Musée

—Scénographie : Olivier Bedu et Struc Archi

Les commissaires de l’exposition tiennent à remercier personnellement :

—Jean-François Leroux-Dhuys, pour sa complicité à tout moment sans laquelle cette exposition n’aurait pu avoir lieu.

—Yasha David, qui nous a accompagnés dans nos premières réflexions sur l’organisation et la présentation de cette exposition.

Le titre de l’exposition s’inspire d’un poème de Paul Eluard : Voir, c’est comprendre, juger, transformer, imaginer, oublier ou s’oublier, être ou disparaître

Publié dans Donner à voir, Paris, Gallimard, 1939, coll. « Poésie/Gallimard ». Réédition en 1978

Éditions

Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre

Catalogue de l’exposition

Direction d’ouvrage : Germain Viatte, Marie-Charlotte Calafat

Coédition Mucem / RmnGP

Découvrir

Médinathèque

Regards croisés

Du 14 novembre 2018 au 11 février 2019, prolongez votre visite au sein de la Médinathèque (niveau 1 du Mucem bâtiment J4) en visionnant des sujets d’archives en écho à l’exposition « Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre ».

Une proposition conçue par un comité éditorial réunissant des équipes du Mucem et de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina).

Entretien avec Germain Viatte et Marie-Charlotte Calafat, commissaires de l’exposition

Mucem (M.)

En quoi Georges Henri Rivière est-il l’inventeur du musée moderne ?

Germain Viatte (G. V.)

Très attaché à l’enrichissement des collections, Rivière les envisage en ethnologue, comme un tout résumant une culture, refusant toute hiérarchie mais incluant leur dimension sociale, inventive et esthétique. Il est très soucieux d’offrir aux publics un instrument de connaissance ouvert, comparatif, créatif, contemporain, interdisciplinaire. Il craint « l’effet musée » solennel et distancié, et préfère privilégier une vision narrative et poétique en dialogue avec la sensibilité de chacun. Il accepte la dimension économique de l’institution mais craint les dérives de l’argent : ses mécènes sont des partenaires et des agents de diffusion et faction du musée.

M.

Qu’est-ce qui, dans sa jeunesse et sa formation, a nourri son regard de muséologue ?

G. V.

Alors qu’il est déjà âgé, Rivière retrouve dans ses souvenirs d’enfance les contrastes stimulants des milieux qui l’entouraient, rural et naturel du côté maternel, citadin et artistique du côté paternel. Adolescent, il s’accommode de ces contrastes, apprenant à voir et à comprendre, attaché aux savoir-faire artisanaux et artistiques, découvrant leur diversité et la force des expressions populaires. Jeune musicien, c’est aussi un instrumentiste praticien. Il apprend beaucoup de son oncle et de ses amis collectionneurs. Il aime le spectacle sous toutes ses formes et apprend à considérer l’objet comme partenaire et élément constitutif essentiel du récit patrimonial. Il est « moderne » auprès des artistes d’avant-garde.

M.

Tout en étant proche des avant-gardes de son temps, peut-on dire qu’il est l’inventeur de la notion d’« art populaire » ?

Marie-Charlotte Calafat (M. C. C.)

Georges Henri Rivière est certainement le plus grand défenseur des arts populaires. Il s’attache à décloisonner les arts et les musées pour leur donner une place. Il affirme que ces objets communs traduisent un savoir du peuple. Au-delà d’une simple curiosité ou de leur valeur esthétique, ils sont les signes matériels du vivant, de savoir-faire, de coutumes et de croyances… Ces objets fascinent, intriguent, témoignent avec richesse et humanité d’où l’on vient et qui on est. Georges Henri Rivière est proche des avant-gardes de son temps (Éluard, Aragon, Picasso, Masson…). On a souvent oublié qu’au cours du XXe siècle, les arts populaires, au même titre que les arts dits « primitifs », ont aussi inspiré les artistes modernes. Il faut, dans son sillon, faire preuve d’ouverture d’esprit en mettant de côté les oppositions obsolètes entre tradition et modernité. Dans les expositions qu’il réalise, il traite avec autant de considération une esquisse de L’homme au mouton de Pablo Picasso et un cadran solaire de berger.

M.

Quelle était la particularité du musée national des Arts et Traditions populaires, qu’il crée en 1937, et dont les collections ont depuis rejoint les fonds du Mucem ?

M. C. C.

La première particularité du MnATP est sa longue gestation : 35 ans. Né en 1937 pendant le Front populaire, sa création témoigne d’un contexte politique favorable à la notion d’« art populaire ». Sur le plan culturel, une vive attention est alors portée à l’éducation et aux loisirs de tous. Le musée est d’abord hébergé provisoirement dans une aile du palais de Chaillot en attendant un lieu propre. Mais le provisoire s’éternise… La Seconde Guerre mondiale va retarder l’ouverture du musée qui sera effective seulement en 1972 ! Pendant toutes ces années, Georges Henri Rivière lutte pour continuer à promouvoir son musée. Il propose des expositions temporaires dans lesquelles il expérimente des pratiques muséographiques et les galeries du MnATP en seront les ultimes témoignages. La seconde singularité est le bâtiment lui-même, œuvre commune de l’architecte Jean Dubuisson et du muséographe Rivière. Autre spécificité : le MnATP est pensé comme un musée de synthèse qui associe un réseau de musées en régions, musées de société et écomusées.

M.

Il est aussi l’initiateur de la pratique des « enquêtes-collectes », perpétuée aujourd’hui par les équipes scientifiques du Mucem…

M. C. C.

GHR a théorisé la notion de « musée laboratoire » et défini une méthodologie d’enquête sur le terrain. Dès son entrée en musée, sous la direction de Paul Rivet au musée d’Ethnographie du Trocadéro, Rivière programme des enquêtes, trouve des financements et valorise ces recherches dans des expositions qui font date. De la mission Dakar-Djibouti (1931-1933) à l’enquête pluridisciplinaire de l’Aubrac (1963-1966) en passant par les Chantiers intellectuels (1941-1946), Rivière a le souci de la méthode. Lui et son équipe s’intéressent aux gens, les écoutent, les photographient et collectent avec soin leurs témoignages. Le terrain de l’ethnologue est social, politique et historique. Rivière l’a bien démontré en mai 1968, lorsqu’il est allé chercher les affiches produites dans les ateliers des Beaux-Arts. Il a non seulement su collecter le patrimoine rural en cours de disparition mais a aussi compris les mutations de la société de son temps. Le Mucem a hérité de ces collectes mais aussi de ce modèle unique d’acquisition sur le terrain. L’équipe scientifique du Mucem le poursuit.

M.

Comment s’organise l’exposition ? En quoi sa scénographie s’inspire-t-elle des enseignements de Georges Henri Rivière ?

G. V.

L’exposition s’organise, ce qui est rare, peut-être même unique, autour de l’aventure humaine d’un être qui va incarner les musées en refusant tout enfermement disciplinaire. Elle s’organise en modules, comme autant de facettes illustrant sa famille, ses curiosités, ses contacts, ses collègues, ses réalisations, son humour et son rayonnement. Au travers de ces facettes très documentées et des exemples donnés, on découvre la diversité des recherches entreprises et la mise en place progressive d’une méthode développée en expositions spécialisées qui constitueront le musée national des Arts et Traditions populaires. Plusieurs de ces entrées sont des reconstitutions exactes de celles qui y furent établies par Rivière. Une évocation qui voudrait se dérouler telle un spectacle très dense, inattendu et festif. À revoir !

M.

Héritier du musée des ATP et du musée de l’Homme, peut-on dire que le Mucem, inauguré à Marseille en 2013, perpétue l’esprit et la vision de Georges Henri Rivière ?

M. C. C.

Les collections du MnATP et le fonds Europe du musée de l’Homme ont été transférées au Mucem au sein du Centre de conservation et de ressources. Lieu vivant et accessible, il perpétue l’ambition de Rivière de s’adresser à tous. La force et la richesse de cet ensemble est un vivier, et une manne sur laquelle les équipes du musée s’appuient. Les collections alimentent une programmation très diversifiée, capable d’éclairer le présent à la lumière des questions et réalisations du passé. Dans son esprit, un musée vivant est aussi un musée qui poursuit des acquisitions et des collectes soulevant des faits contemporains qu’il est utile d’étudier et de valoriser. Georges Henri Rivière nous l’a bien enseigné.

M.

Pourquoi un tel titre ?

G. V.

Il peut sembler énigmatique, ce qui est l’un des ressorts de la communication. Le nom du héros de cette exposition, après avoir été célébré, est aujourd’hui presque inconnu. Georges Henri Rivière a consacré près de cinquante ans au phénomène des musées, en France comme à l’étranger. Il a fortement contribué à l’expansion de leurs collections et à leur transformation comme lieu d’éveil, d’interrogation et de révélation. Pour lui, le donner à voir est essentiel, quel que soit l’objet du regard, sans l’enfermer dans une spécialisation ni dans une hiérarchie de valeurs.

« Voir, c’est comprendre » : ce sont là les premiers mots d’un poème de Paul Éluard. Ce qui est donné à voir au Mucem et dans l’exposition, l’essentiel des immenses collections du musée des Arts et Traditions populaires, a résulté de ses choix personnels et de ceux de ses collaborateurs directs. Il ne s’agit pas d’accumuler des objets mais de réaliser, au moment où ils disparaissent, qu’ils peuvent constituer une chaîne de compréhension de la complexité d’un monde vivant, passé et présent, d’un monde en constante évolution. Pour Rivière, apprendre à voir est l’un des fondements essentiels de l’intelligence du monde.

Le XIXe siècle fut un temps de fondation des musées, et le XXe celui de leur développement, de leur remise en cause, de leur réinvention et souvent de leur redistribution. Avec ses collections issues du musée du Trocadéro, du musée de l’Homme et du musée des Arts et Traditions populaires, avec les questions contemporaines auxquelles il se confronte, le Mucem peut incarner une part essentielle de cette évolution grâce aux objets et aux idées transmis par un homme, Georges Henri Rivière (1897-1985).

En prenant sa vie comme fil constitutif de cette histoire, l’exposition décline l’ampleur de sa vision d’un monde en pleine transformation. Elle dresse d’abord son portrait intime – ses origines, sa formation, son univers artistique et culturel – jusqu’au moment où il va engager, avec tous ceux qu’il entraîne à sa suite, une véritable révolution des musées.

Son père est un bourgeois et sa mère est d’origine paysanne. Il se destine à la musique et découvre avec son oncle Henri Rivière, l’un des animateurs du cabaret du Chat noir, le monde des collectionneurs et des érudits, le regard d’un artiste, ami de Degas, graveur et photographe remarquable. Sa sœur, Thérèse Rivière, le suivra au Trocadéro, devenant, dès sa première mission dans les Aurès (Algérie) avec Germaine Tillion, une excellente ethnologue dont la carrière fut brisée par la folie.

Rivière est musicien et curieux de tout ce qu’apportent les années folles, de l’art moderne au jazz et à la mode, de la photographie et du cinéma au music-hall. Journaliste polémiste, participant aux revues Cahiers d’art et Documents, il s’impose au musée du Trocadéro, après avoir réalisé en 1928 la première exposition sur « Les Arts anciens de l’Amérique ». Infatigable intercesseur et organisateur d’événements chocs, prenant en exemple les musées étrangers, il conçoit le musée de l’Homme autour de ses collections ethnographiques, comme un instrument de partage social et scientifique qui s’ouvre sous le Front populaire à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937.

Rivière comprend qu’au-delà de l’ethnologie et des cultures exotiques, il faut s’intéresser au bouleversement annoncé des cultures rurales et ouvrières des pays de France, créant durant cette même année 1937 un « musée des Arts et Traditions populaires ». Tout en restant proche des artistes – Picasso, Léger –, et de leurs mécènes, Rivière explore et analyse les savoir-faire artisanaux et toutes les facettes de l’invention populaire, de l’imagerie jusqu’aux arts du cirque. Il révèle les forces, les beautés, l’humour et les potentialités d’un monde que l’on croyait révolu.

L’exposition s’attache à dresser le portrait d’un homme, Georges Henri Rivière, qui incarne à lui seul certains des aspects les plus marquants du XXe siècle. Elle présente près de 600 documents et objets (œuvres d’art moderne, pièces d’arts populaires, objets ethnographiques, photographies, sculptures, dessins, archives audiovisuelles, etc.), issus du Centre Pompidou, du musée du quai Branly, du musée d’Orsay, des Archives nationales et principalement du Mucem qui conserve les collections diverses et signifiantes du musée des Arts et Traditions populaires.

—Commissariat : Germain Viatte, conservateur général du patrimoine et Marie-Charlotte Calafat, adjointe du département des collections du Mucem et responsable du pôle documentaire et du secteur Histoire du Musée

—Scénographie : Olivier Bedu et Struc Archi

Les commissaires de l’exposition tiennent à remercier personnellement :

—Jean-François Leroux-Dhuys, pour sa complicité à tout moment sans laquelle cette exposition n’aurait pu avoir lieu.

—Yasha David, qui nous a accompagnés dans nos premières réflexions sur l’organisation et la présentation de cette exposition.

Le titre de l’exposition s’inspire d’un poème de Paul Eluard : Voir, c’est comprendre, juger, transformer, imaginer, oublier ou s’oublier, être ou disparaître

Publié dans Donner à voir, Paris, Gallimard, 1939, coll. « Poésie/Gallimard ». Réédition en 1978

Éditions

Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre

Catalogue de l’exposition

Direction d’ouvrage : Germain Viatte, Marie-Charlotte Calafat

Coédition Mucem / RmnGP

Découvrir

Médinathèque

Regards croisés

Du 14 novembre 2018 au 11 février 2019, prolongez votre visite au sein de la Médinathèque (niveau 1 du Mucem bâtiment J4) en visionnant des sujets d’archives en écho à l’exposition « Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre ».

Une proposition conçue par un comité éditorial réunissant des équipes du Mucem et de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina).

Entretien avec Germain Viatte et Marie-Charlotte Calafat, commissaires de l’exposition

Mucem (M.)

En quoi Georges Henri Rivière est-il l’inventeur du musée moderne ?

Germain Viatte (G. V.)

Très attaché à l’enrichissement des collections, Rivière les envisage en ethnologue, comme un tout résumant une culture, refusant toute hiérarchie mais incluant leur dimension sociale, inventive et esthétique. Il est très soucieux d’offrir aux publics un instrument de connaissance ouvert, comparatif, créatif, contemporain, interdisciplinaire. Il craint « l’effet musée » solennel et distancié, et préfère privilégier une vision narrative et poétique en dialogue avec la sensibilité de chacun. Il accepte la dimension économique de l’institution mais craint les dérives de l’argent : ses mécènes sont des partenaires et des agents de diffusion et faction du musée.

M.

Qu’est-ce qui, dans sa jeunesse et sa formation, a nourri son regard de muséologue ?

G. V.

Alors qu’il est déjà âgé, Rivière retrouve dans ses souvenirs d’enfance les contrastes stimulants des milieux qui l’entouraient, rural et naturel du côté maternel, citadin et artistique du côté paternel. Adolescent, il s’accommode de ces contrastes, apprenant à voir et à comprendre, attaché aux savoir-faire artisanaux et artistiques, découvrant leur diversité et la force des expressions populaires. Jeune musicien, c’est aussi un instrumentiste praticien. Il apprend beaucoup de son oncle et de ses amis collectionneurs. Il aime le spectacle sous toutes ses formes et apprend à considérer l’objet comme partenaire et élément constitutif essentiel du récit patrimonial. Il est « moderne » auprès des artistes d’avant-garde.

M.

Tout en étant proche des avant-gardes de son temps, peut-on dire qu’il est l’inventeur de la notion d’« art populaire » ?

Marie-Charlotte Calafat (M. C. C.)

Georges Henri Rivière est certainement le plus grand défenseur des arts populaires. Il s’attache à décloisonner les arts et les musées pour leur donner une place. Il affirme que ces objets communs traduisent un savoir du peuple. Au-delà d’une simple curiosité ou de leur valeur esthétique, ils sont les signes matériels du vivant, de savoir-faire, de coutumes et de croyances… Ces objets fascinent, intriguent, témoignent avec richesse et humanité d’où l’on vient et qui on est. Georges Henri Rivière est proche des avant-gardes de son temps (Éluard, Aragon, Picasso, Masson…). On a souvent oublié qu’au cours du XXe siècle, les arts populaires, au même titre que les arts dits « primitifs », ont aussi inspiré les artistes modernes. Il faut, dans son sillon, faire preuve d’ouverture d’esprit en mettant de côté les oppositions obsolètes entre tradition et modernité. Dans les expositions qu’il réalise, il traite avec autant de considération une esquisse de L’homme au mouton de Pablo Picasso et un cadran solaire de berger.

M.

Quelle était la particularité du musée national des Arts et Traditions populaires, qu’il crée en 1937, et dont les collections ont depuis rejoint les fonds du Mucem ?

M. C. C.

La première particularité du MnATP est sa longue gestation : 35 ans. Né en 1937 pendant le Front populaire, sa création témoigne d’un contexte politique favorable à la notion d’« art populaire ». Sur le plan culturel, une vive attention est alors portée à l’éducation et aux loisirs de tous. Le musée est d’abord hébergé provisoirement dans une aile du palais de Chaillot en attendant un lieu propre. Mais le provisoire s’éternise… La Seconde Guerre mondiale va retarder l’ouverture du musée qui sera effective seulement en 1972 ! Pendant toutes ces années, Georges Henri Rivière lutte pour continuer à promouvoir son musée. Il propose des expositions temporaires dans lesquelles il expérimente des pratiques muséographiques et les galeries du MnATP en seront les ultimes témoignages. La seconde singularité est le bâtiment lui-même, œuvre commune de l’architecte Jean Dubuisson et du muséographe Rivière. Autre spécificité : le MnATP est pensé comme un musée de synthèse qui associe un réseau de musées en régions, musées de société et écomusées.

M.

Il est aussi l’initiateur de la pratique des « enquêtes-collectes », perpétuée aujourd’hui par les équipes scientifiques du Mucem…

M. C. C.

GHR a théorisé la notion de « musée laboratoire » et défini une méthodologie d’enquête sur le terrain. Dès son entrée en musée, sous la direction de Paul Rivet au musée d’Ethnographie du Trocadéro, Rivière programme des enquêtes, trouve des financements et valorise ces recherches dans des expositions qui font date. De la mission Dakar-Djibouti (1931-1933) à l’enquête pluridisciplinaire de l’Aubrac (1963-1966) en passant par les Chantiers intellectuels (1941-1946), Rivière a le souci de la méthode. Lui et son équipe s’intéressent aux gens, les écoutent, les photographient et collectent avec soin leurs témoignages. Le terrain de l’ethnologue est social, politique et historique. Rivière l’a bien démontré en mai 1968, lorsqu’il est allé chercher les affiches produites dans les ateliers des Beaux-Arts. Il a non seulement su collecter le patrimoine rural en cours de disparition mais a aussi compris les mutations de la société de son temps. Le Mucem a hérité de ces collectes mais aussi de ce modèle unique d’acquisition sur le terrain. L’équipe scientifique du Mucem le poursuit.

M.

Comment s’organise l’exposition ? En quoi sa scénographie s’inspire-t-elle des enseignements de Georges Henri Rivière ?

G. V.

L’exposition s’organise, ce qui est rare, peut-être même unique, autour de l’aventure humaine d’un être qui va incarner les musées en refusant tout enfermement disciplinaire. Elle s’organise en modules, comme autant de facettes illustrant sa famille, ses curiosités, ses contacts, ses collègues, ses réalisations, son humour et son rayonnement. Au travers de ces facettes très documentées et des exemples donnés, on découvre la diversité des recherches entreprises et la mise en place progressive d’une méthode développée en expositions spécialisées qui constitueront le musée national des Arts et Traditions populaires. Plusieurs de ces entrées sont des reconstitutions exactes de celles qui y furent établies par Rivière. Une évocation qui voudrait se dérouler telle un spectacle très dense, inattendu et festif. À revoir !

M.

Héritier du musée des ATP et du musée de l’Homme, peut-on dire que le Mucem, inauguré à Marseille en 2013, perpétue l’esprit et la vision de Georges Henri Rivière ?

M. C. C.

Les collections du MnATP et le fonds Europe du musée de l’Homme ont été transférées au Mucem au sein du Centre de conservation et de ressources. Lieu vivant et accessible, il perpétue l’ambition de Rivière de s’adresser à tous. La force et la richesse de cet ensemble est un vivier, et une manne sur laquelle les équipes du musée s’appuient. Les collections alimentent une programmation très diversifiée, capable d’éclairer le présent à la lumière des questions et réalisations du passé. Dans son esprit, un musée vivant est aussi un musée qui poursuit des acquisitions et des collectes soulevant des faits contemporains qu’il est utile d’étudier et de valoriser. Georges Henri Rivière nous l’a bien enseigné.

M.

Pourquoi un tel titre ?

G. V.

Il peut sembler énigmatique, ce qui est l’un des ressorts de la communication. Le nom du héros de cette exposition, après avoir été célébré, est aujourd’hui presque inconnu. Georges Henri Rivière a consacré près de cinquante ans au phénomène des musées, en France comme à l’étranger. Il a fortement contribué à l’expansion de leurs collections et à leur transformation comme lieu d’éveil, d’interrogation et de révélation. Pour lui, le donner à voir est essentiel, quel que soit l’objet du regard, sans l’enfermer dans une spécialisation ni dans une hiérarchie de valeurs.

« Voir, c’est comprendre » : ce sont là les premiers mots d’un poème de Paul Éluard. Ce qui est donné à voir au Mucem et dans l’exposition, l’essentiel des immenses collections du musée des Arts et Traditions populaires, a résulté de ses choix personnels et de ceux de ses collaborateurs directs. Il ne s’agit pas d’accumuler des objets mais de réaliser, au moment où ils disparaissent, qu’ils peuvent constituer une chaîne de compréhension de la complexité d’un monde vivant, passé et présent, d’un monde en constante évolution. Pour Rivière, apprendre à voir est l’un des fondements essentiels de l’intelligence du monde.