Café In

«Le café est sans doute l’institution la plus solide de France»

Léon-Paul Fargue

Le Mucem présente, du 26 octobre 2016 au 23 janvier 2017, l’exposition Café in.

Plus de trois cents œuvres d’art, photographies, objets, gravures, dessins, ouvrages rares, correspondances, archives audiovisuelles et textes inédits illustreront sur plus de 1 000 m² l’histoire du café dans le monde.

L’imaginaire contemporain du café est tout entier enraciné, organisé autour du bien-être individuel et collectif des hommes. Les vertus de cette boisson, d’abord médicinale, puis dégustative et conviviale, l’ont finalement emporté sur toutes formes de procès, en particulier religieux. En quelques siècles, le café est certes devenu une gigantesque économie, mais il s’est surtout imposé comme un rituel anthropologique au sens le plus étymologique du terme.

Puisque Léon-Paul Fargue affirme que «Le café est sans doute l’institution la plus solide de France», comment expliquer que son objet soit si méconnu, son histoire si négligée, ses vertus si peu célébrées ? Il y a là un mystère que l’exposition Café in tente de lever, mais aussi la surprise de découvrir au sein de ladite «institution» un matériau scientifique, anthropologique, esthétique et économique que bien peu de rubiacées peuvent révéler.

De la baie à la tasse, c’est l’histoire, la géographie, l’économie, l’environnement, la consommation, la publicité et l’esthétique du café qui se mêlent et s’emmêlent dans un vaste et même univers. Il s’agit in fine de transformer le visiteur/consommateur de café en spectateur éclairé d’une histoire qu’il soupçonnait peu et dont il vient de comprendre qu’elle lui est familière.

— Commissaire général de l’exposition: Jean-Michel Djian, journaliste et écrivain

— Assistante commissariat: Manon Desplechin

— Scénographe: Jacques Sbriglio, architecte

— L’ensemble de la recherche scientifique de l’exposition est assuré par: Mireille Jacotin, commissaire adjointe au Mucem, assistée de Françoise d’Allemagne

— Exposition réalisée en coproduction avec la Fondation Malongo et en partenariat avec TechnicoFlor

— Comité scientifique: Ondine Bréaud-Holland, Alfred Conesa, Pierre Gagnaire, François Georgeon, Sylvette Larzul, Gérard-Georges Lemaire, Jean-Christophe Rufin, Michel Tuchscherer, Patrick Viveret

Cinq séquences permettront de restituer l’univers du café :

1

Une légende de l’humanité

2

Une histoire de cités

3

Une question de qualité

4

Une logique de marché

5

Une affaire de convivialité

L’ouverture de l’exposition sera célébrée par un grand week-end festif les 28, 29 et 30 octobre avec: une course de garçons de café, la visite portes ouvertes de l’exposition, la première «Université populaire du café», du cinéma au Mucem, et une création culinaire caféinée par un grand chef étoilé, une lecture et un débat à la Friche la Belle de Mai.

Pendant la durée de l’exposition, le public sera invité à découvrir «Café off», une programmation de nombreux événements culturels au Mucem et dans la ville: l’«université populaire du café» au musée et dans 12 lieux et cafés marseillais, un café chantant, une grande installation photographique sur le quai du Port et dans les cafés partenaires, des créations culinaires «Café & gourmandises» chez des commerçants de Marseille Centre et chez des restaurateurs de Tables 13, une exposition au palais de la Bourse (CCIMP), des activités pour les enfants et en famille au Mucem.

À l’occasion de l’exposition Café in, 5 livres, réunis en un coffret coédité avec Actes Sud, déclineront les principaux aspects du café.

Entretien avec le commissaire général de l’exposition, Jean-Michel Djian

Mucem (M)

Une exposition sur le café? La proposition est assez inattendue! Pourquoi avoir choisi d’aborder ce thème au Mucem?

Jean-Michel Dijan

(J-MD)

Lorsqu’on fait une exposition sur un grand artiste, comme Picasso par exemple, le public sait à peu près à quoi s’attendre. En revanche, pour le café, la situation est tout autre: ce n’est pas un objet artistique, mais patrimonial, dégustatif, médicinal. Une grande exposition sur le café n’avait encore jamais été faite en France. Ce sera donc une première: d’où vient le café? Pourquoi en boit-on? Nous tentons d’apporter des réponses en convoquant artistes, écrivains, scientifiques, fabricants… Notre ambition est un peu de provoquer le visiteur qui entre dans l’exposition en croyant y voir quelque chose de banal (il n’y a rien de plus banal que le café, n’est-ce pas?). En réalité il doit en ressortir stupéfait, avec l’idée que finalement, personne ne sait ce qu’est vraiment cette petite graine cultivée au 13e siècle en Éthiopie, là même où l’homme est né!

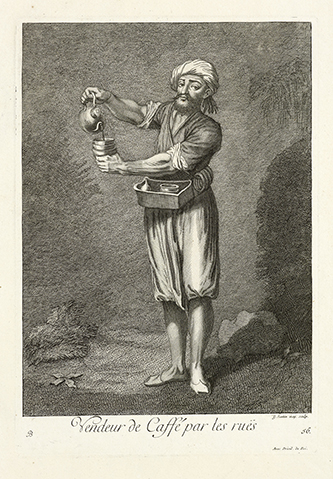

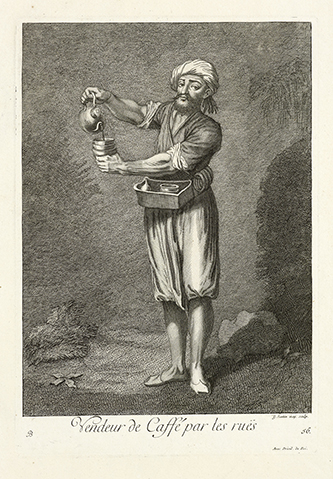

De plus, faire cette exposition au Mucem est légitime, car Marseille est la ville qui a accueilli au 13e siècle

la première «maison de café» en France, en face de la Bourse : sous une tente un «homme-verseur» débitait du café dans des tasses… Marseille, faut-il le rappeler, était alors un grand port de café où confluaient les importations, bien avant que Le Havre ou Bordeaux ne prennent le relais.

M

Que montrez-vous dans cette exposition? Comment s’organise-t-elle?

J-MD

Elle se déploie en 5 séquences, avec l’idée que pour comprendre le café, il faut commencer par en aborder les mythes et les croyances. Cette «légende de l’humanité» débute en Éthiopie et en «Arabie heureuse», où ont été découvertes les premières traces de consommation de café. Dans la première séquence, nous illustrons le culte éthiopien des «Zar» et révélons les vertus divinatoires de cette boisson: saviez-vous d’ailleurs que Victor Hugo a réalisé des peintures à partir de marc de café? Nous montrons aussi les grands hommes de l’histoire qui, de Bach à Bonaparte, étaient tous «addicts». Parmi eux, énormément d’écrivains ont nourri leur œuvre de caféine: Balzac buvait 50 tasses par jour.

M

L’exposition fait intervenir nombre d’artistes…

J-MD

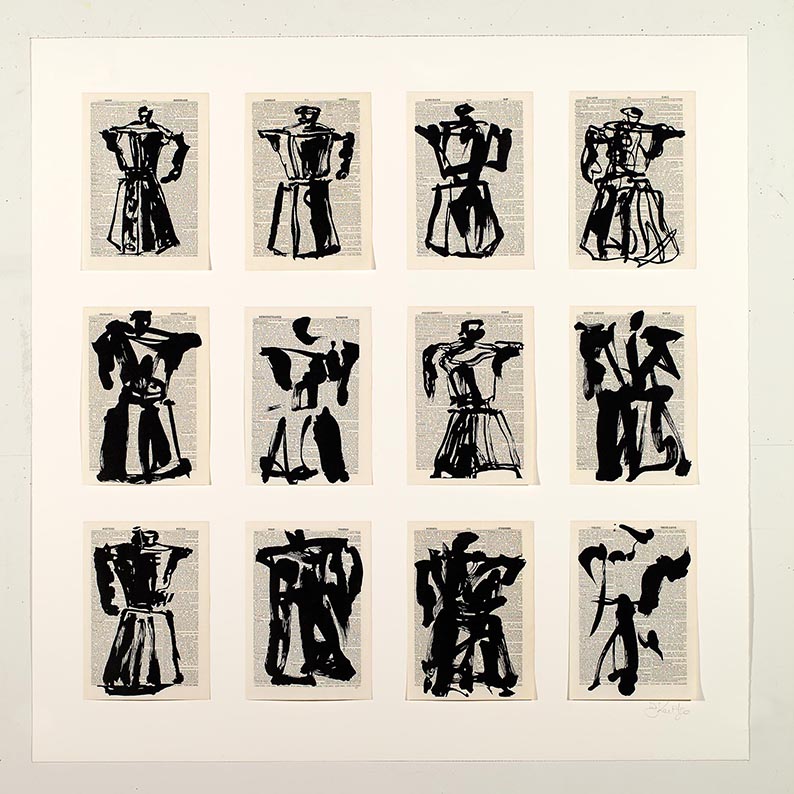

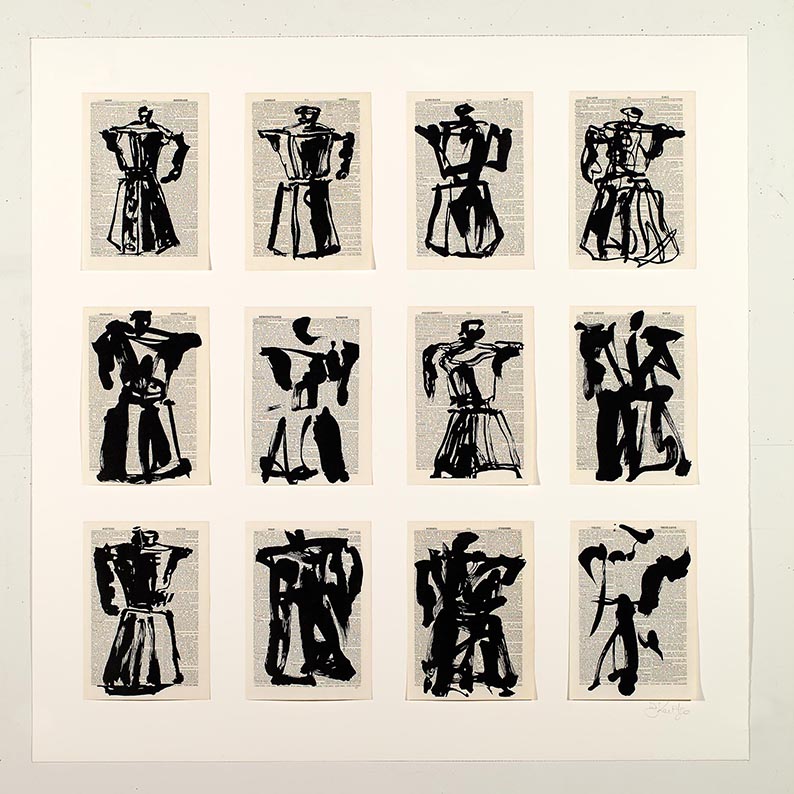

Kentridge, Alechinsky, Arman, Daumier, Sempé… Nous avons voulu montrer la variété des supports que le café peut inspirer. Tous les domaines de l’art sont concernés, la photographie en particulier (Cartier-Bresson, Salgado, Brassaï, Reza…). Nous nous sommes aussi adressés à de grands écrivains d’aujourd’hui, à qui nous avons commandé des textes autour de leur passion pour le café: Bernardo Carvalho, Douglas Kennedy, Yves Simon, Zoé Valdès… À ma grande joie, ils ont tous accepté, et on se rend compte dans leurs écrits qu’ils sont absolument dingues de café!

M

Dans l’exposition, ces textes sont placés en miroir à 12 «portraits de villes»…

J-MD

Oui, c’est une idée originale du scénographe Jacques Sbriglio qui introduit cette deuxième séquence qui nous mène d’Aden à New York en passant par Marseille, Le Caire, Paris, Venise, Cuba… Douze villes qui fabriquent leur imaginaire à partir du café, transportées au Mucem à travers textes, photographies, peintures, gravures et objets. Le café a ceci de particulier qu’il est la seule boisson à déployer un imaginaire commun avec l’établissement qui lui sert de comptoir. Voilà l’ambiguïté du café: il est tout à la fois lieu et boisson. C’est sans équivalent.

M

Il s’agit aussi de s’intéresser aux aspects scientifiques et économiques du breuvage…

J-MD

Comment fabrique-t-on le café? Dans la troisième séquence de l’exposition, on apprend notamment que pour «accoucher» du café à partir de sa graine, il faut neuf mois, comme l’homme! La séquence suivante s’organise autour d’une mappemonde géante conçue comme un mur vidéo, pour comprendre, avec chiffres et statistiques, les enjeux économiques du café; 120 millions de personnes en vivent tout de même sur la planète! Nous illustrons également cette force de frappe publicitaire qui accompagne l’industrie du café: la collection d’affiches de la Fondation Malongo est à cet égard une mine d’informations sur la manière dont on perçoit le café au siècle dernier.

M

Le café est aussi un espace de sociabilité et de convivialité. Comment est-ce mis en scène dans l’exposition?

J-MD

Ce fut le plus difficile et c’est l’objet de la dernière séquence, où nous recréons un célèbre café des années 1930, L’Ami Butte. Il s’agit de restituer toute la complexité de cette pratique sociale, beaucoup plus subtile qu’on ne le croit: en effet, si Sartre allait au Flore pour se faire voir, Verlaine se rendait au Procope pour se sentir seul… Le café fait partie de la vie. Il est à l’image même de la vie. C’est l’idée force de l’exposition.

«Le café est sans doute l’institution la plus solide de France»

Léon-Paul Fargue

Le Mucem présente, du 26 octobre 2016 au 23 janvier 2017, l’exposition Café in.

Plus de trois cents œuvres d’art, photographies, objets, gravures, dessins, ouvrages rares, correspondances, archives audiovisuelles et textes inédits illustreront sur plus de 1 000 m² l’histoire du café dans le monde.

L’imaginaire contemporain du café est tout entier enraciné, organisé autour du bien-être individuel et collectif des hommes. Les vertus de cette boisson, d’abord médicinale, puis dégustative et conviviale, l’ont finalement emporté sur toutes formes de procès, en particulier religieux. En quelques siècles, le café est certes devenu une gigantesque économie, mais il s’est surtout imposé comme un rituel anthropologique au sens le plus étymologique du terme.

Puisque Léon-Paul Fargue affirme que «Le café est sans doute l’institution la plus solide de France», comment expliquer que son objet soit si méconnu, son histoire si négligée, ses vertus si peu célébrées ? Il y a là un mystère que l’exposition Café in tente de lever, mais aussi la surprise de découvrir au sein de ladite «institution» un matériau scientifique, anthropologique, esthétique et économique que bien peu de rubiacées peuvent révéler.

De la baie à la tasse, c’est l’histoire, la géographie, l’économie, l’environnement, la consommation, la publicité et l’esthétique du café qui se mêlent et s’emmêlent dans un vaste et même univers. Il s’agit in fine de transformer le visiteur/consommateur de café en spectateur éclairé d’une histoire qu’il soupçonnait peu et dont il vient de comprendre qu’elle lui est familière.

— Commissaire général de l’exposition: Jean-Michel Djian, journaliste et écrivain

— Assistante commissariat: Manon Desplechin

— Scénographe: Jacques Sbriglio, architecte

— L’ensemble de la recherche scientifique de l’exposition est assuré par: Mireille Jacotin, commissaire adjointe au Mucem, assistée de Françoise d’Allemagne

— Exposition réalisée en coproduction avec la Fondation Malongo et en partenariat avec TechnicoFlor

— Comité scientifique: Ondine Bréaud-Holland, Alfred Conesa, Pierre Gagnaire, François Georgeon, Sylvette Larzul, Gérard-Georges Lemaire, Jean-Christophe Rufin, Michel Tuchscherer, Patrick Viveret

Cinq séquences permettront de restituer l’univers du café :

1

Une légende de l’humanité

2

Une histoire de cités

3

Une question de qualité

4

Une logique de marché

5

Une affaire de convivialité

L’ouverture de l’exposition sera célébrée par un grand week-end festif les 28, 29 et 30 octobre avec: une course de garçons de café, la visite portes ouvertes de l’exposition, la première «Université populaire du café», du cinéma au Mucem, et une création culinaire caféinée par un grand chef étoilé, une lecture et un débat à la Friche la Belle de Mai.

Pendant la durée de l’exposition, le public sera invité à découvrir «Café off», une programmation de nombreux événements culturels au Mucem et dans la ville: l’«université populaire du café» au musée et dans 12 lieux et cafés marseillais, un café chantant, une grande installation photographique sur le quai du Port et dans les cafés partenaires, des créations culinaires «Café & gourmandises» chez des commerçants de Marseille Centre et chez des restaurateurs de Tables 13, une exposition au palais de la Bourse (CCIMP), des activités pour les enfants et en famille au Mucem.

À l’occasion de l’exposition Café in, 5 livres, réunis en un coffret coédité avec Actes Sud, déclineront les principaux aspects du café.

Entretien avec le commissaire général de l’exposition, Jean-Michel Djian

Mucem (M)

Une exposition sur le café? La proposition est assez inattendue! Pourquoi avoir choisi d’aborder ce thème au Mucem?

Jean-Michel Dijan

(J-MD)

Lorsqu’on fait une exposition sur un grand artiste, comme Picasso par exemple, le public sait à peu près à quoi s’attendre. En revanche, pour le café, la situation est tout autre: ce n’est pas un objet artistique, mais patrimonial, dégustatif, médicinal. Une grande exposition sur le café n’avait encore jamais été faite en France. Ce sera donc une première: d’où vient le café? Pourquoi en boit-on? Nous tentons d’apporter des réponses en convoquant artistes, écrivains, scientifiques, fabricants… Notre ambition est un peu de provoquer le visiteur qui entre dans l’exposition en croyant y voir quelque chose de banal (il n’y a rien de plus banal que le café, n’est-ce pas?). En réalité il doit en ressortir stupéfait, avec l’idée que finalement, personne ne sait ce qu’est vraiment cette petite graine cultivée au 13e siècle en Éthiopie, là même où l’homme est né!

De plus, faire cette exposition au Mucem est légitime, car Marseille est la ville qui a accueilli au 13e siècle

la première «maison de café» en France, en face de la Bourse : sous une tente un «homme-verseur» débitait du café dans des tasses… Marseille, faut-il le rappeler, était alors un grand port de café où confluaient les importations, bien avant que Le Havre ou Bordeaux ne prennent le relais.

M

Que montrez-vous dans cette exposition? Comment s’organise-t-elle?

J-MD

Elle se déploie en 5 séquences, avec l’idée que pour comprendre le café, il faut commencer par en aborder les mythes et les croyances. Cette «légende de l’humanité» débute en Éthiopie et en «Arabie heureuse», où ont été découvertes les premières traces de consommation de café. Dans la première séquence, nous illustrons le culte éthiopien des «Zar» et révélons les vertus divinatoires de cette boisson: saviez-vous d’ailleurs que Victor Hugo a réalisé des peintures à partir de marc de café? Nous montrons aussi les grands hommes de l’histoire qui, de Bach à Bonaparte, étaient tous «addicts». Parmi eux, énormément d’écrivains ont nourri leur œuvre de caféine: Balzac buvait 50 tasses par jour.

M

L’exposition fait intervenir nombre d’artistes…

J-MD

Kentridge, Alechinsky, Arman, Daumier, Sempé… Nous avons voulu montrer la variété des supports que le café peut inspirer. Tous les domaines de l’art sont concernés, la photographie en particulier (Cartier-Bresson, Salgado, Brassaï, Reza…). Nous nous sommes aussi adressés à de grands écrivains d’aujourd’hui, à qui nous avons commandé des textes autour de leur passion pour le café: Bernardo Carvalho, Douglas Kennedy, Yves Simon, Zoé Valdès… À ma grande joie, ils ont tous accepté, et on se rend compte dans leurs écrits qu’ils sont absolument dingues de café!

M

Dans l’exposition, ces textes sont placés en miroir à 12 «portraits de villes»…

J-MD

Oui, c’est une idée originale du scénographe Jacques Sbriglio qui introduit cette deuxième séquence qui nous mène d’Aden à New York en passant par Marseille, Le Caire, Paris, Venise, Cuba… Douze villes qui fabriquent leur imaginaire à partir du café, transportées au Mucem à travers textes, photographies, peintures, gravures et objets. Le café a ceci de particulier qu’il est la seule boisson à déployer un imaginaire commun avec l’établissement qui lui sert de comptoir. Voilà l’ambiguïté du café: il est tout à la fois lieu et boisson. C’est sans équivalent.

M

Il s’agit aussi de s’intéresser aux aspects scientifiques et économiques du breuvage…

J-MD

Comment fabrique-t-on le café? Dans la troisième séquence de l’exposition, on apprend notamment que pour «accoucher» du café à partir de sa graine, il faut neuf mois, comme l’homme! La séquence suivante s’organise autour d’une mappemonde géante conçue comme un mur vidéo, pour comprendre, avec chiffres et statistiques, les enjeux économiques du café; 120 millions de personnes en vivent tout de même sur la planète! Nous illustrons également cette force de frappe publicitaire qui accompagne l’industrie du café: la collection d’affiches de la Fondation Malongo est à cet égard une mine d’informations sur la manière dont on perçoit le café au siècle dernier.

M

Le café est aussi un espace de sociabilité et de convivialité. Comment est-ce mis en scène dans l’exposition?

J-MD

Ce fut le plus difficile et c’est l’objet de la dernière séquence, où nous recréons un célèbre café des années 1930, L’Ami Butte. Il s’agit de restituer toute la complexité de cette pratique sociale, beaucoup plus subtile qu’on ne le croit: en effet, si Sartre allait au Flore pour se faire voir, Verlaine se rendait au Procope pour se sentir seul… Le café fait partie de la vie. Il est à l’image même de la vie. C’est l’idée force de l’exposition.