Tag et graff, un «art illégal» au musée

Hip-hop: de la naissance d’une culture aux collections d’un musée

Le graffiti (du latin graffio, stylet) est une pratique ancienne. En France, Mai 68 a marqué une phase dans l’histoire du graffiti mural; les murs avaient la parole. Peu après, apparaît le graffiti new yorkais, mouvement représentant une revendication du ghetto.

Amplifié par l’avènement du mouvement hip-hop initié par Afrika Bambaata et la Zulu Nation au milieu des années 70, la recherche permanente d’innovation permet de développer techniques et styles. Le graff représente une activité de circulation, d’exploration, d’aventure, d’adrénaline (dans sa part d’illégalité), l’autre versant du graff étant la fresque. Dès les années 80, le graff conquiert le marché de l’art, le tag glissant alors du mur à la toile du public au privé.

La définition du graff est le lettrage (et les compositions qui en dérivent) par différence avec toute autre inscription ou intervention dans la rue. Tag, signifie littéralement étiquette, il s’agit d’une signature calligraphiée. Le graffiti est une activité de circulation, d’exploration, d’aventure: répéter sa signature pour qu’elle soit vue par le plus grand nombre.

Le graffiti s’est développé à partir du milieu des années 70 dans le nord de l’Europe.

Au MnATP (Musée national des arts et traditions populaires) dont le Mucem est l’héritier, l’intérêt porté au tag et au graffiti accompagna le renouvellement des collections, de la société rurale aux cultures urbaines et interpella le musée sur les questions de création et de culture populaire.

JonOne

Parmi les nombreux artistes rencontrés, on trouve JonOne. New Yorkais de Harlem, il était fasciné très jeune par les trains et les métros, symboles de liberté. Dès l’adolescence, il a fait son apprentissage auprès de graffeurs locaux. Puis il part à Paris où le mouvement hip-hop est balbutiant et s’y installe en 1987. Il participe à des collectifs et rapidement fait des toiles. Il fait partie aujourd’hui des quelques artistes venus du graffiti très côtés. On trouve quelques objets lui ayant appartenus dans les collections du Mucem.

Clés utilisées par le graffeur JonOne pour entrer dans les dépôts du métro de New York, utilisées entre 1980-1986, dans ses débuts du graffiti, jusqu’à sa venue en France.

Ce porte-clé constitué d’une lanière de cuir brun, auquel sont rattachés deux anneaux métalliques, rassemblant douze clés. Ces dernières furent utilisées par le célèbre graffeur JonOne entre 1980 et 1986, lors de ses débuts dans le monde du graffiti alors qu’il entrait dans les dépôts du métro de New York pour graffer les wagons. Elles ont été acquises en même temps que d’autres objets ayant appartenu au graffeur: un carnet de dessin, deux blousons graffés, un photomontage et un graffiti sur toile réalisés par l’artiste (2003.141.1-6).

Sur le terrain: le modus operandi

La question de départ était quoi collecter et comment rendre le graff au musée? Plusieurs villes ont été parcourues en France avec l’objectif de reconstituer la dimension historique du mouvement graff et de rencontrer artistes et protagonistes: Paris et la région parisienne, qui jouent un rôle phare pour l’histoire du mouvement dès le début des années 80; Marseille, ville très riche au plan de la culture hip-hop, et les villes environnantes; Toulouse, Nantes, Lyon et Montpellier. Cette histoire du mouvement est essentielle car la pratique s’est beaucoup étendue et diversifiée par la suite; il était donc essentiel de bien connaître les dix premières années du développement de cette pratique. Il a donc fallu rencontrer tous les pionniers et acteurs, les «old timers», sans qui le graff ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Ces rencontres multiples ont donné lieu à des photos, des films, des témoignages, des rendez-vous lors d’événements majeurs de la culture urbaine, des recherches de magazines et de livres spécialisés, des interviews avec des avocats et des journalistes spécialisés sur les questions du graff…

Plusieurs villes étrangères ont également fait l’objet de visites et de rencontres:

- New York : La collaboration avec un «conseiller scientifique» qui a permis d’une part, de mettre en place une réflexion nécessaire sur les origines et développement de ce mouvement et d’autre part, de procéder à des acquisitions de pièces de référence pour nos collections.

- Europe : Londres (Royaume-Uni), Liège, Bruxelles et Charleroi (Belgique), Athènes (Grèce), Hambourg, Berlin, (Allemagne), Stockholm (Suède).

Parmi les prérequis établis pour constituer la collection destinée au musée, on trouve:

- donner priorité aux objets et documents liés à la vie personnelle ou de groupe des graffeurs reconnus par leurs pairs,

- avoir une représentativité des différentes «calligraphies» de lettrages, du tag le plus sobre jusqu’au plus élaboré, flop, chrome, wild style, etc…

- avoir une représentativité des supports, papier, carton, vêtement…

- avoir un ensemble de la diversité du mobilier urbain tagué,

- montrer l’ensemble des techniques et outils,

- avoir un ensemble des types d’«utilisation» du graff: affiches, publicité, stages…

- montrer l’évolution du graff (toujours à travers les parcours des graffeurs) vers le street art, le tableau, la création de vêtement,

- montrer les deux aspects de la pratique; l’aspect illégal (rue, trains…) et l’aspect légal (activité marchande, festivals…),

- montrer la réaction sociale: effaçage, textes, procès…

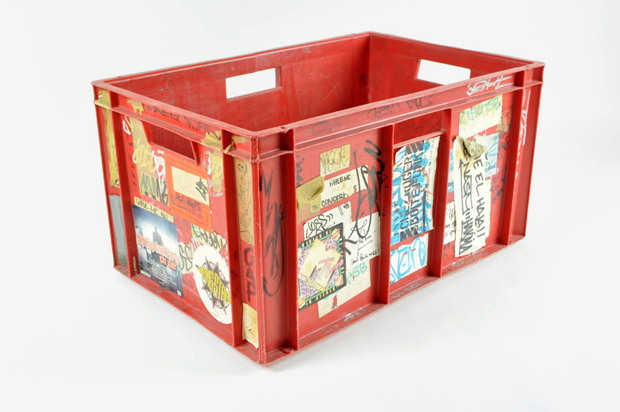

Il s’agit de l’indispensable caisse du Dj lui servant à transporter des disques pour animer une soirée. Ce Dj de renom, en utilisait deux, chacune contenant 100 vinyles. Cette caisse est couverte d’autocollants depuis 1987 jusqu’en 1997. Aujourd’hui, les Dj’s sont passés à la valise à roulettes, adaptée au format des vinyles. Une photo de D.Nasty de la fin des années 80, montre cette caisse.

Au début des années 80, DNasty participe à des émissions de radio autour des musiques noires. C’est là qu’il commence à jouer des platines. Organisateur des fêtes au terrain vague de La Chapelle, lieu mythique du milieu des années 80, animateur de soirées, créateur de l’émission Deenastyle sur Radio Nova en 1988-89, D.Nasty devient (et reste) le Dj de référence en France, celui qui a fait naître plus d’une vocation et qui remportait tous les concours.

Focus sur la collection graffiti

Les objets acquis sont très variés et on y trouve notamment:

- du mobilier urbain, support de la marque des graffeurs (panneaux de chantier, rideaux de boutique, boîtes aux lettres

- un ensemble d’objets et de documents liés à des histoires personnelles et collectives des graffeurs interviewés (dessins, maquettes, outils, bombes neuves et usagées, vêtements, affichettes, programmes, stickers, flyers, supports de tags, toiles…

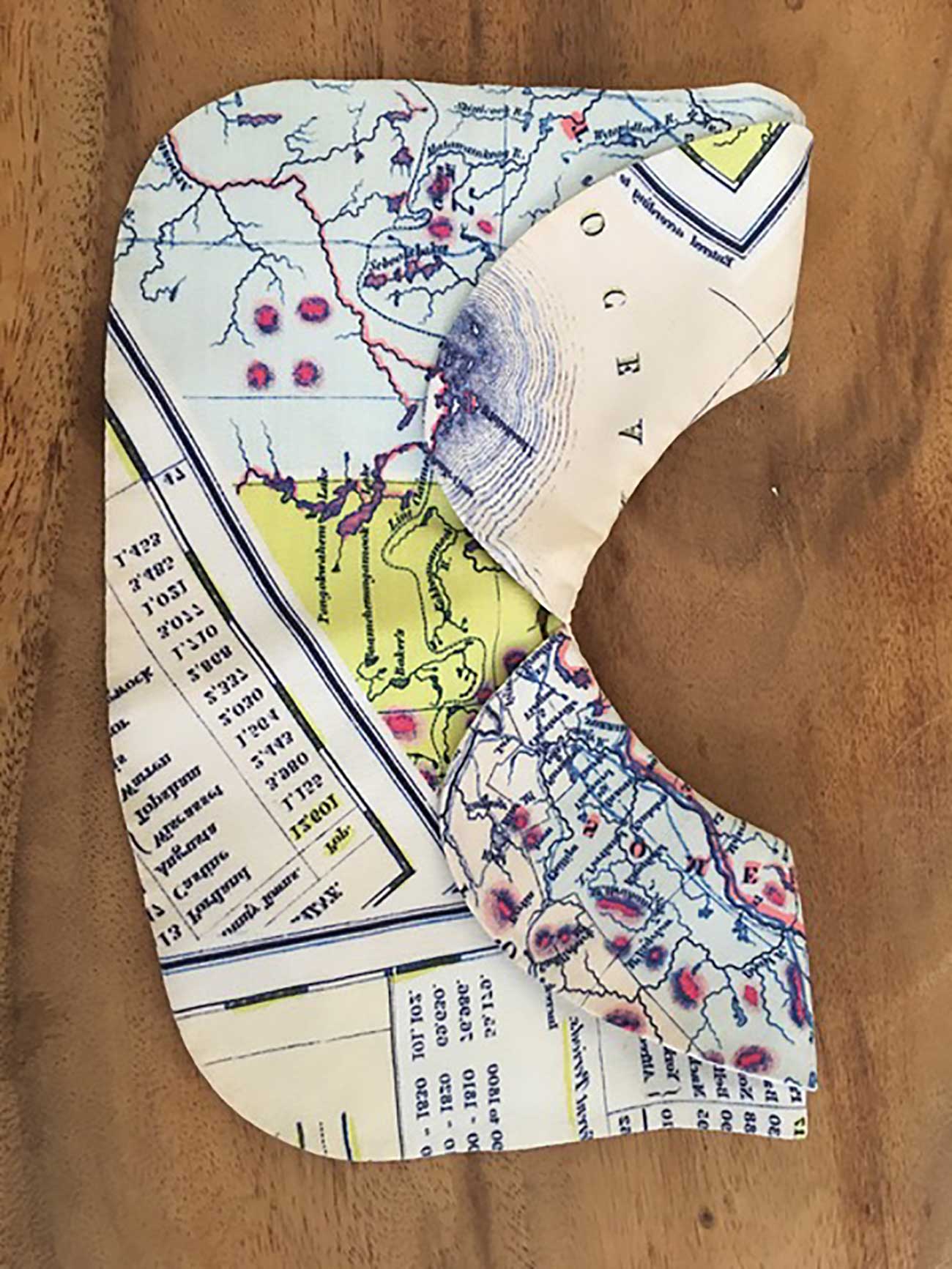

Elle appartenait à un des groupes sur lequel l’enquête a porté à Toulouse, Truskool. Cette poubelle, qui était dans leur atelier, représente un exemple de la manière dont les graffeurs s’approprient et décorent leur environnement comme ils peuvent le faire sur les murs: utilisation de la bombe et du sticker (poser sa signature sur un papier qui sera collée sur un mur ou dans un train est un moyen rapide; l’effet est renforcé par l’utilisation d’une étiquette de l’administration, comme dit précédemment).

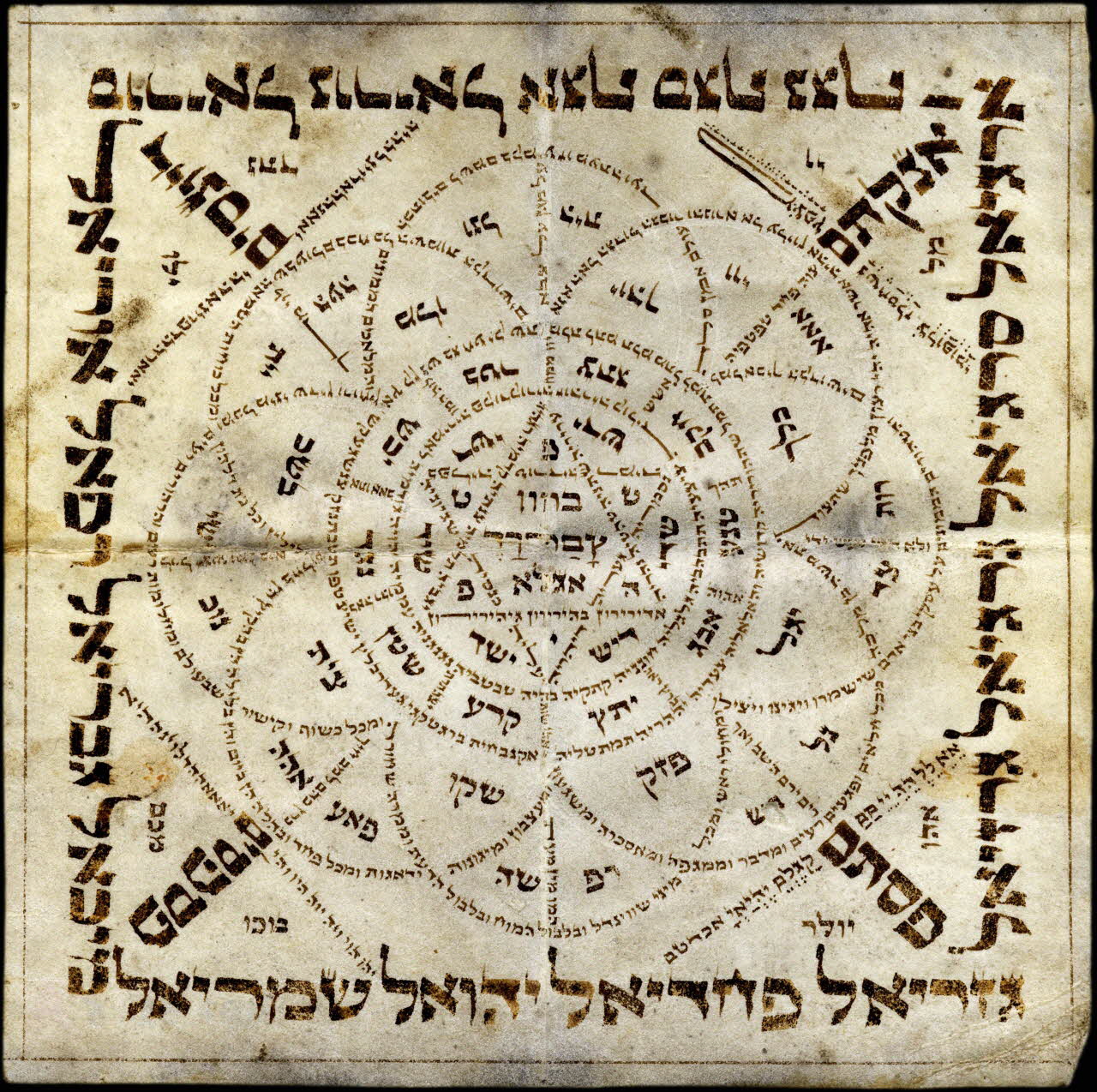

No Comment par Mode2

«L’œuvre serait une interprétation d’un genre de bilan de la culture dans laquelle j’ai baigné pendant tant d’années. Nous sommes partis de quelque chose de frais, de naïf, de positif et spontané pour aller vers un genre de chacun pour soi où l’industrie de la musique, les marques de boissons fraîches ou alcoolisées, les conservateurs de galeries ou de musées ainsi que les journalistes des médias autour de l’art, de la musique ou de la danse ont pris le contrôle de l’évolution et du développement de cette dite culture. La technologie a aussi fait ses victimes mais ici et là quelques outils n’ont pas encore sombré dans l’obsolescence… Voilà en gros un reflet de la chose, sans pour autant essayer de dire précisément où jouerait tel ou tel facteur dans l’image.»

Mode2 représente une figure du graff en France et en Europe mais plus justement au plan mondial. Il est réputé pour ses personnages. Et même pour les graffeurs «puristes» qui estiment que seul le lettrage définit le graff, il est incontestable. Il cherche à soutenir toutes les disciplines du Hip-Hop, mouvement qu’il découvre en 1983, à Londres où il vit à cette époque. Pour cette raison, on le retrouve chaque année à produire les affiches de Battle Of The Year, concours international incontournable de B-Boying, une organisation qui défend l’évolution de ces formes de danse comme art à part entière. Artiste invité dans le monde entier pour des expositions ou pour des évènements, il est présent chez nombre de collectionneurs.

Cette œuvre a été acquise grâce à l’Association des Amis du Musée en 2012 après l’exposition Faire le Mur, dans le cadre de laquelle elle a été peinte.

Conclusion

Encore aujourd’hui, le Mucem porte un grand intérêt à ces cultures et plus particulièrement au graffiti puisque plusieurs enquêtes-collectes se sont déroulées sur ce sujet en 2015 en Tunisie, au Maroc, en Italie et en Espagne, dans l’objectif de compléter le fonds et de l’étendre à la Méditerranée.

Le fonds «graff» du musée a été en grande partie exposée au Lieu Unique à Nantes, dans l’exposition «Faire le mur» qui s’est tenue du 6 novembre 2011 au 8 janvier 2012. Le Mucem prête également quelques éléments de ses collections comme cet ensemble de 11 panneaux graffés provenant d’une boutique en travaux à Paris pour l’exposition «Street Art – Banksy & co.» qui s’est déroulé au musée d’histoire de la ville de Bologne, en Italie, d’avril à juin 2016.

Découvrez d'autres focus

Plongez dans l’immensité des collections du Mucem et voguez au gré des thèmes étonnants imaginés par nos conservateurs. Découvertes et dépaysement garantis !

Découvrir

DécouvrirFootball & identités

Une enquête-collecte méditerranéenne

L’enquête-collecte « Football & identités », représente 3 ans d’investigations, menées de 2014 à 2016, dans 10 pays de la zone méditerranéenne : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie.

4 chercheurs en sciences humaines – Christian Bromberger, Abderrahim Bourkia, Sébastien Louis et Ljiljana Zeljkovic – accompagnés parfois d’un conservateur – Florent Molle – et de photographes – Giovanni Ambrosio et Yves Inchiermann – ont collecté plus de 400 objets, environ 3000 photographies et plus de 6h d’enregistrements vidéo. Les objets et photographies collectés doivent, à leur retour du terrain et après étude, être présentés dans les commissions d’acquisition du Mucem pour intégrer ou non les collections publiques et être mis à disposition du public. Découvrir

DécouvrirCélébrité!

Objets de culte et star system dans les collections du Mucem

Une robe, une console, une boucle de ceinture, un maillot de foot, une paire de chaussures, un maillot de bain, un poste de radio: voici l’énumération de simples objets du quotidien, témoins de leur époque. Cette liste n’aura pas le même impact si on y accole les noms des personnes auxquelles ils ont appartenu: la robe d’Edith Piaf, la console de mixage des Pink Floyd, la boucle de ceinture de saint Vincent Palotti, le maillot de foot de Cristiano Ronaldo, les chaussures de Mistinguett, le maillot de bain de Miss France, le «cataposte» de Psykose. D’anodins, ces objets se chargent de pouvoir, étincellent des feux de la célébrité. Ils en deviennent désirables et «magiques». Mais ces reliques ont un prix qui, lui aussi, est loin d’être anodin… Découvrir

Découvrir«Vivre au temps du confinement», la collection

En avril 2020, le Mucem lançait une grande collecte participative autour de nos vies confinées. Vous avez été nombreux à y répondre.

Le Mucem a reçu plus de 600 propositions, encore à ce jour en cours d’analyse, et dont certaines entreront, à la fin du processus d’étude, dans ses collections. Un livret numérique recense l'ensemble des propositions que cet appel aura permis de collecter, et dont voici quelques exemples : Découvrir

DécouvrirGare aux sorciers!

La magie et la sorcellerie, certains d’entre nous les considèrent comme des superstitions risibles, d’autres y croient, beaucoup hésitent. Mais y croire a mauvaise réputation auprès des esprits forts: les croyances, c’était bon pour nos ancêtres et surtout à la campagne, ou c’est encore bon pour les pays en voie de développement—en tout cas pas chez nous, pas aujourd’hui et certainement pas en ville. Pourtant l’observation des comportements de nos contemporains montre que les progrès de la science n’ont pas marqué la fin des mystères et des croyances, ni dans la France post-industrielle ni ailleurs. Souvent impuissants face au malheur, la souffrance, l’angoisse, les hommes ne se contentent pas des réponses apportées par la science. Celle-ci laisse une place apparemment irréductible à d’autres principes et d’autres systèmes de représentation du monde. Découvrir

DécouvrirAbécédaire insolite!

Que font ces objets au Mucem ?

Comme l’indique son nom, le Mucem est un musée de civilisations. C’est-à-dire qu’il s’intéresse à tout ce qui est produit et utilisé par les sociétés européennes et méditerranéennes, depuis la naissance de l’humanité jusqu’à nos jours. À ses yeux, une sculpture funéraire de l’Egypte Antique parle autant des pratiques rituelles autour de la mort sous le règne des pharaons qu’une couronne de fleurs en perles de verre raconte l’attachement aux défunts dans la France de la première moitié du XXe siècle.

Chaque objet, aussi modeste ou kitch soit-il, témoigne donc de la société dont il est issu. C’est pourquoi le musée, depuis sa création, s’est donné pour mission de rechercher et de conserver une grande variété des témoins possibles et imaginables afin d’en garder la mémoire. Il a en particulier œuvré d’une manière systématique en organisant chaque année des enquêtes collectes. Pour un thème donné, dans un espace géographique délimité, les chercheurs du Mucem recueillent paroles, images et objets. C’est ainsi que les artefacts ci-dessous ont trouvé le chemin des collections nationales.

Voici une sélection, sous la forme ludique d’un abécédaire, de certaines des œuvres les plus insolites conservées par le Mucem, ainsi que les arguments plaidant en faveur de leur entrée dans le patrimoine européen et méditerranéen du musée. Découvrir

DécouvrirDes plages de Californie au Mucem : La culture skateboard au musée

José de Matos, Tony Hawk, Mark Gonzales… ces noms, qui parlent à tous ceux et toutes celles qui ont un jour skaté, sont ceux de skateurs historiques présents sous plusieurs formes dans les collections du Mucem. Certains d’entre eux ont donné des skateboards, des équipements ou des souvenirs aux musées, tandis que d’autres sont évoqués grâce à des skateboards griffés à leur nom. Découvrir

DécouvrirDessine-moi un lion

L’art animalier de Gustave Soury

Gustave Soury (1844—1966) est un dessinateur, peintre, affichiste et publicitaire qui s’est spécialisé dans l’art animalier à destination des cirques et ménageries foraines.

Son œuvre gigantesque et minutieuse, dominée par la figure des grands fauves, témoigne de sa passion, mais aussi de la fascination de notre société urbaine pour les animaux exotiques, leur sauvagerie effrayante et leur intimité attendrissante. Découvrir

DécouvrirDu café

Le café (qahwa en arabe, terme aussi employé pour désigner le vin) nous est parvenu par le monde arabe et ottoman. Depuis les plateaux d’Abyssinie, où la culture du caféier est attestée au XIIe siècle, le café traversa la mer Rouge pour être d’abord cultivé sur le littoral de «l’Arabie heureuse» (Yémen actuel) puis sous les climats tropicaux des territoires des grands empires coloniaux à partir du XVIIe siècle. Appelé le «breuvage du diable» en raison de la couleur noire de son marc, dans lequel on pense pouvoir lire l’avenir, le café a parfois été discrédité par les médecins pour ses effets néfastes sur la santé (boisson jugée antiphysiologique et addictive).

Aujourd’hui, le café est la deuxième boisson consommée le plus au monde après l’eau, mais toujours en concurrence avec le thé.

Les riches collections du Mucem associées au café témoignent des différentes manières de préparer et de consommer cette boisson depuis le XVIIIe siècle, dans l’espace domestique et dans l’espace public. Elles évoquent aussi les lieux de sociabilité que sont devenus les cafés.