Du café

Aujourd’hui, le café est la deuxième boisson consommée le plus au monde après l’eau, mais toujours en concurrence avec le thé.

Les riches collections du Mucem associées au café témoignent des différentes manières de préparer et de consommer cette boisson depuis le XVIIIe siècle, dans l’espace domestique et dans l’espace public. Elles évoquent aussi les lieux de sociabilité que sont devenus les cafés.

La torréfaction

Le caféier, arbuste originaire d’Afrique centrale, produit des cerises qui doivent être dépulpées et séchées avant de pouvoir être torréfiées (c’est-à-dire grillées) pour obtenir de précieux grains noirs parfumés. L’étape de la torréfaction est primordiale, qu’elle soit industrielle ou domestique, afin d’obtenir un goût particulier. Les grains sont ensuite moulus pour préparer la boisson. Chaque type de préparation du café demande une mouture particulière, fine ou extra-fine, obtenue au pilon ou grâce à un moulin.

Les moulins à café

Le Mucem possède des moulins à café, en bois, céramique ou métal, fabriqués par de petits ateliers français depuis le XVIIe siècle (de Lorraine, de la région de Saint-Etienne…) et des modèles industriels tel le moulin à café breveté par l’entreprise Peugeot au milieu du XIXe siècle. Ces moulins, qui servaient aussi parfois de moulins à épices et pouvaient être utilisés par les herboristes, fonctionnent de façons très variées: à manivelle ou électriques, à usage fixe et mural, de forme cylindrique ou cubique, parfois monoxyles pour les modèles artisanaux anciens, et proviennent d’Europe et de Méditerranée. Leur diversité est telle que l’on comprend la passion qui enflamme leurs collectionneurs, les molafabophiles ou mylokaphéphiles.

La préparation

Il existe de nombreuses façons de préparer le café: la décoction où l’on fait bouillir le café, l’infusion et la percolation avec ou sans pression. Les différentes cafetières, du modèle bédouin en cuivre à la machine à expresso, de la cafetière à filtre de Du Belloy brevetée vers 1800 à la cafetière en fer émaillé, témoignent des diverses inventions mises au point pour exhaler le goût du café.

Tous ces modèles se retrouvent dans nos intérieurs domestiques et les formes perdurent dans le temps et les espaces tel ce modèle de mesure pour préparer le café par décoction «made in China», utilisé en région parisienne pour faire le café turc, mais hérité des cezves en usage dans l’ancien empire ottoman.

La manière de préparer le café par décoction (la mouture fine de café est portée à ébullition trois fois) oblige à disposer de mesures de taille croissante en fonction du nombre d’invités qui partagent le même café, additionné de sucre pendant la préparation. On prépare ainsi un café pour une, deux, trois, ou quatre personnes qui partagent le même goût pour un café sans sucre, moyennement sucré ou très sucré.

Le service à café

Le service à café est né à Istanbul anciennement Constantinople. Versé directement depuis le cezve ou parfois transvasé dans l’ibrik (verseuse dérivée des pots européens pour le thé, le café ou le chocolat), le café s’est d’abord bu dans des tasses en faïence d’Iznik ou de Kütaya, en porcelaine provenant de Chine ou d’Europe, dépourvues d’anse et ayant la forme d’un petit coquetier. Pour ne pas se brûler les doigts, la tasse était déposée dans un zarf, petit support ouvragé en métal (argent, cuivre ou tombac, un alliage de cuivre et de zinc).

En France, où Louis XV était grand amateur de café, les cafetières et services à café du monde aristocratique étaient en argent, en or ou en porcelaine et les tasses étaient dotées d’une anse sur le modèle de celles destinées à boire le vin.

De magnifiques services à café ont été fabriqués à la demande de grands monarques comme le service à café en vermeil et porcelaine offert par Louis XV à la reine Marie Leczinska pour la naissance du dauphin. De nos jours, le café se consomme dans des tasses en terre cuite, faïence ou porcelaine pour les grandes occasions, et parfois dans des verres ou des mazagrans.

Si le «petit noir» s’accompagne pour certains de l’adjonction de sucre, le café à l’orientale est additionné de sucre, en poudre ou en petits éclats de pain de sucre, au moment même de sa préparation. En Europe occidentale en revanche, on constate, dès la fin du XVIIe siècle dans les usages aristocratiques, que le café peut être additionné de sucre, de lait, de crème, au cours du service, juste avant sa consommation.

Mais pour l’amateur de café de nos jours, le plaisir est de boire son café dans la tasse blanche en faïence du bistrot qui maintient pour quelques instants la température idéale du café, ou bien dans un petit verre transparent pour en apprécier aussi la couleur.

Les cafés, lieux de sociabilité

On peut boire le café chez soi, dans la rue ou dans sa voiture mais bien sûr au café. Les premiers établissements pérennes pour boire le café préparé «minute», sont attestés à La Mecque, Le Caire et Istanbul au XVIe siècle, puis au XVIIe siècle, à Venise, Vienne, Paris, Londres ou Marseille. Certains de ces cafés, souvent ouverts par des Arméniens, Libanais ou Syriens, sont encore en activité aujourd’hui: Le Procope à Paris (créé en 1689), Le Florian à Venise (créé en 1720) ou Le Demel à Vienne (créé en 1786). On est alors venu boire du café seul ou à plusieurs, pour échanger et partager des idées, jouer aux cartes ou aux dominos, écouter de la musique ou des histoires, lire la presse…

Devenus de véritables lieux de sociabilité et de convivialité, les cafés ponctuent le paysage urbain mais aussi rural. Dans les campagnes, le café comme boisson se répand plus largement après la guerre de 1914—1918, et dans certaines régions rurales d’Afrique du Nord, comme la Kabylie, le café n’apparaît dans les usages, qu’à partir des années 1950.

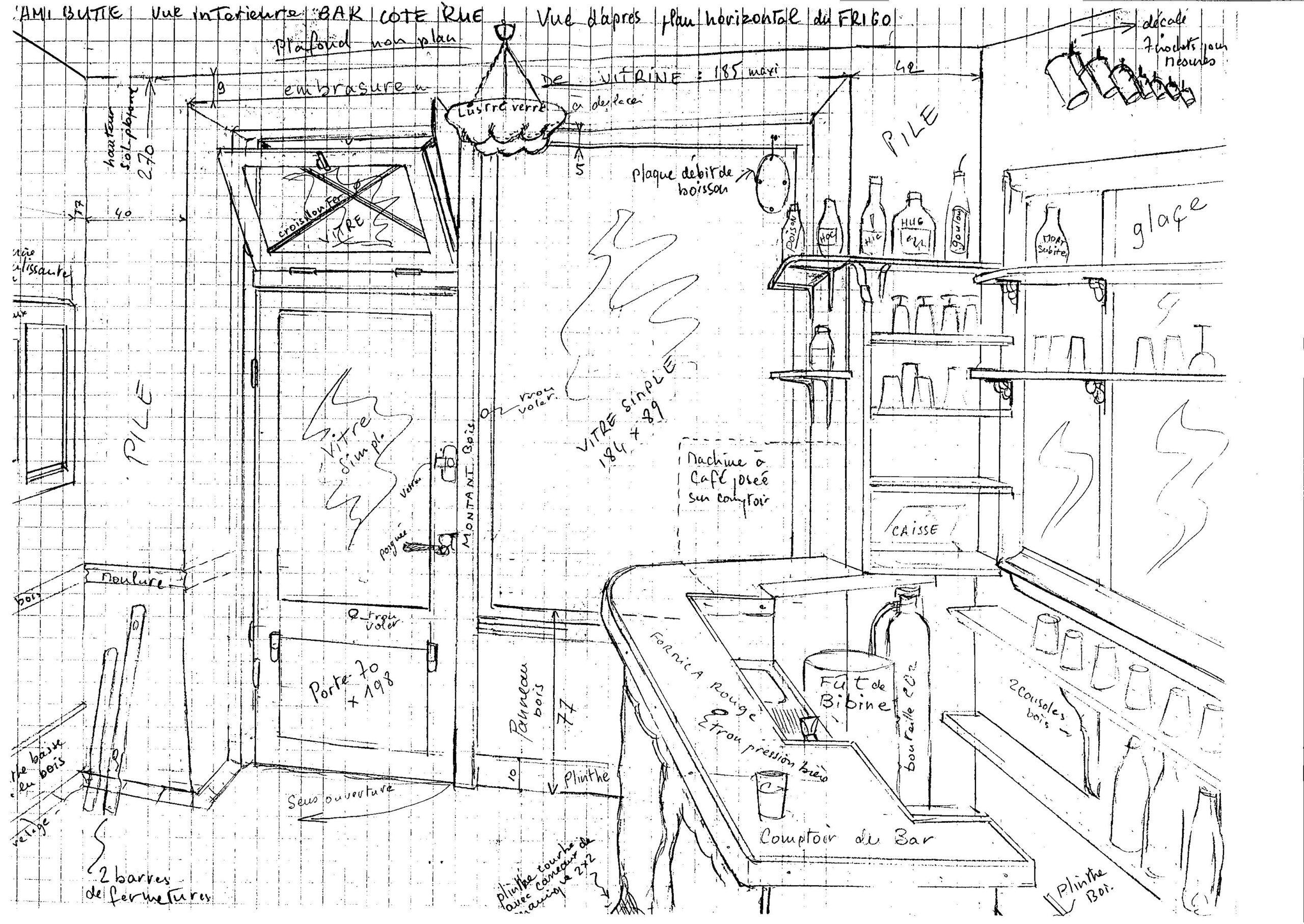

Des campagnes d’acquisitions autour du thème du commerce et du café ont permis d’enrichir les collections du Mucem d’enseignes et devantures de café, ainsi que du mobilier des années 1930 d’un café montmartrois l’Ami Butte, situé à mi-hauteur de la butte Montmartre. Le nom des cafés est parfois construit comme un jeu de mots (le Zanzibar, Le Bar à Quai, le Malabar…).

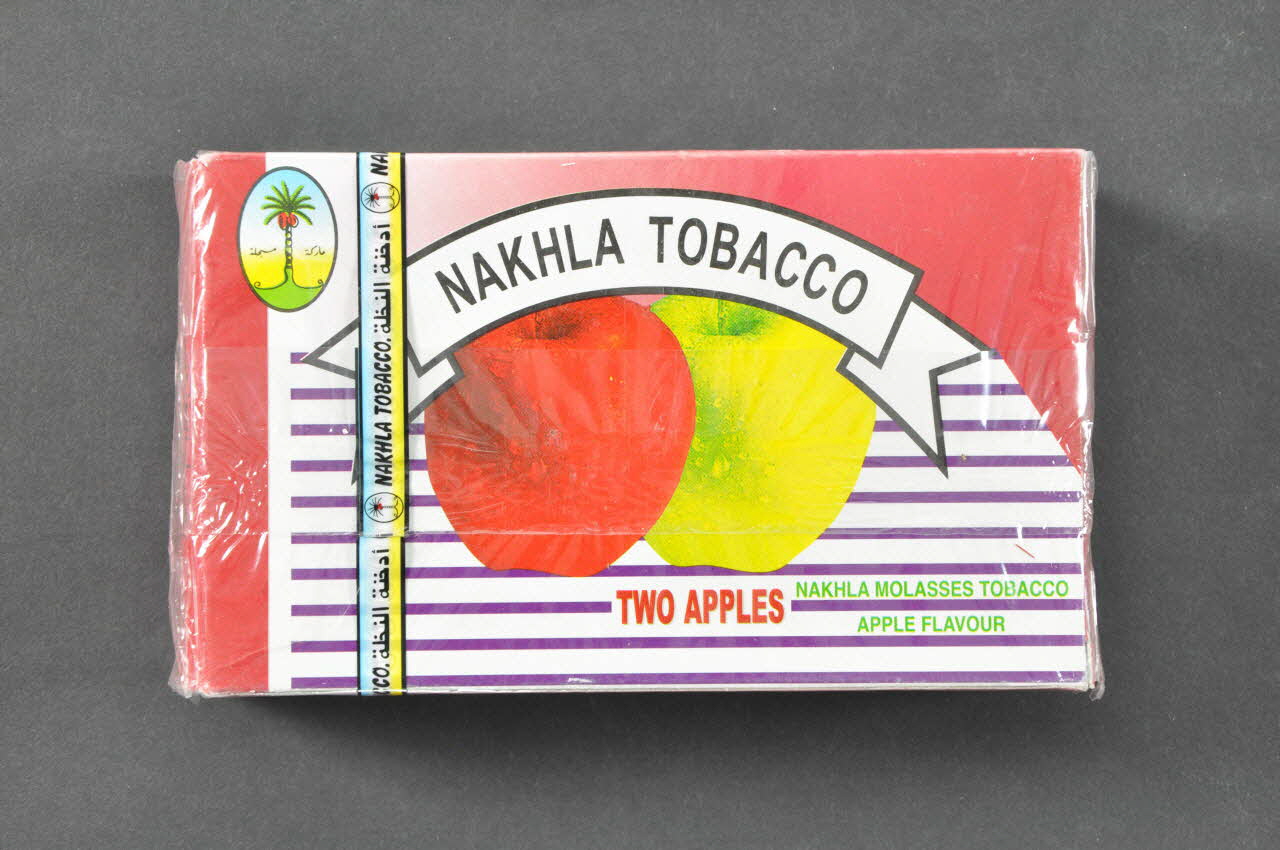

Boire du café s’accompagne souvent d’un autre rituel, celui de prendre du tabac. Sous forme de pipe, de cigare, de cigarette, mais aussi de vapeur de tabac inhalée avec un narghilé sur le modèle des usages du bassin oriental de Méditerranée.

Le café est un espace dévolu aux jeux et aux paris, mais aussi à la musique en mettant une pièce dans le scopitone, l’ancêtre du juke-box. Le café participe à la diffusion des idées politiques (cercles et clubs) et, dans chaque quartier, regroupe les clients par affinités.

Découvrez d'autres focus

Plongez dans l’immensité des collections du Mucem et voguez au gré des thèmes étonnants imaginés par nos conservateurs. Découvertes et dépaysement garantis !

Découvrir

DécouvrirTag et graff, un «art illégal» au musée

Entre 2001 et 2006, Claire Calogirou, chercheur associée a mené plusieurs enquêtes-collectes sur le thème du hip-hop, de la danse, du tag et du graff. Pour le graff, ce sont 958 objets qui ont été portés à l’inventaire du Mucem ce qui représente une étonnante collection de panneaux graffés, affiches, autocollants, marqueurs, bombe aérosol, magazines, esquisses, photographies, vidéos, etc. Cette enquête très riche permet une réflexion sur les rapports sociaux en milieu urbain, la question de l’appropriation de l’espace public et de sa conquête par des pratiques qui se revendiquent de la rue. Découvrir

DécouvrirFootball & identités

Une enquête-collecte méditerranéenne

L’enquête-collecte « Football & identités », représente 3 ans d’investigations, menées de 2014 à 2016, dans 10 pays de la zone méditerranéenne : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie.

4 chercheurs en sciences humaines – Christian Bromberger, Abderrahim Bourkia, Sébastien Louis et Ljiljana Zeljkovic – accompagnés parfois d’un conservateur – Florent Molle – et de photographes – Giovanni Ambrosio et Yves Inchiermann – ont collecté plus de 400 objets, environ 3000 photographies et plus de 6h d’enregistrements vidéo. Les objets et photographies collectés doivent, à leur retour du terrain et après étude, être présentés dans les commissions d’acquisition du Mucem pour intégrer ou non les collections publiques et être mis à disposition du public. Découvrir

DécouvrirCélébrité!

Objets de culte et star system dans les collections du Mucem

Une robe, une console, une boucle de ceinture, un maillot de foot, une paire de chaussures, un maillot de bain, un poste de radio: voici l’énumération de simples objets du quotidien, témoins de leur époque. Cette liste n’aura pas le même impact si on y accole les noms des personnes auxquelles ils ont appartenu: la robe d’Edith Piaf, la console de mixage des Pink Floyd, la boucle de ceinture de saint Vincent Palotti, le maillot de foot de Cristiano Ronaldo, les chaussures de Mistinguett, le maillot de bain de Miss France, le «cataposte» de Psykose. D’anodins, ces objets se chargent de pouvoir, étincellent des feux de la célébrité. Ils en deviennent désirables et «magiques». Mais ces reliques ont un prix qui, lui aussi, est loin d’être anodin… Découvrir

Découvrir«Vivre au temps du confinement», la collection

En avril 2020, le Mucem lançait une grande collecte participative autour de nos vies confinées. Vous avez été nombreux à y répondre.

Le Mucem a reçu plus de 600 propositions, encore à ce jour en cours d’analyse, et dont certaines entreront, à la fin du processus d’étude, dans ses collections. Un livret numérique recense l'ensemble des propositions que cet appel aura permis de collecter, et dont voici quelques exemples : Découvrir

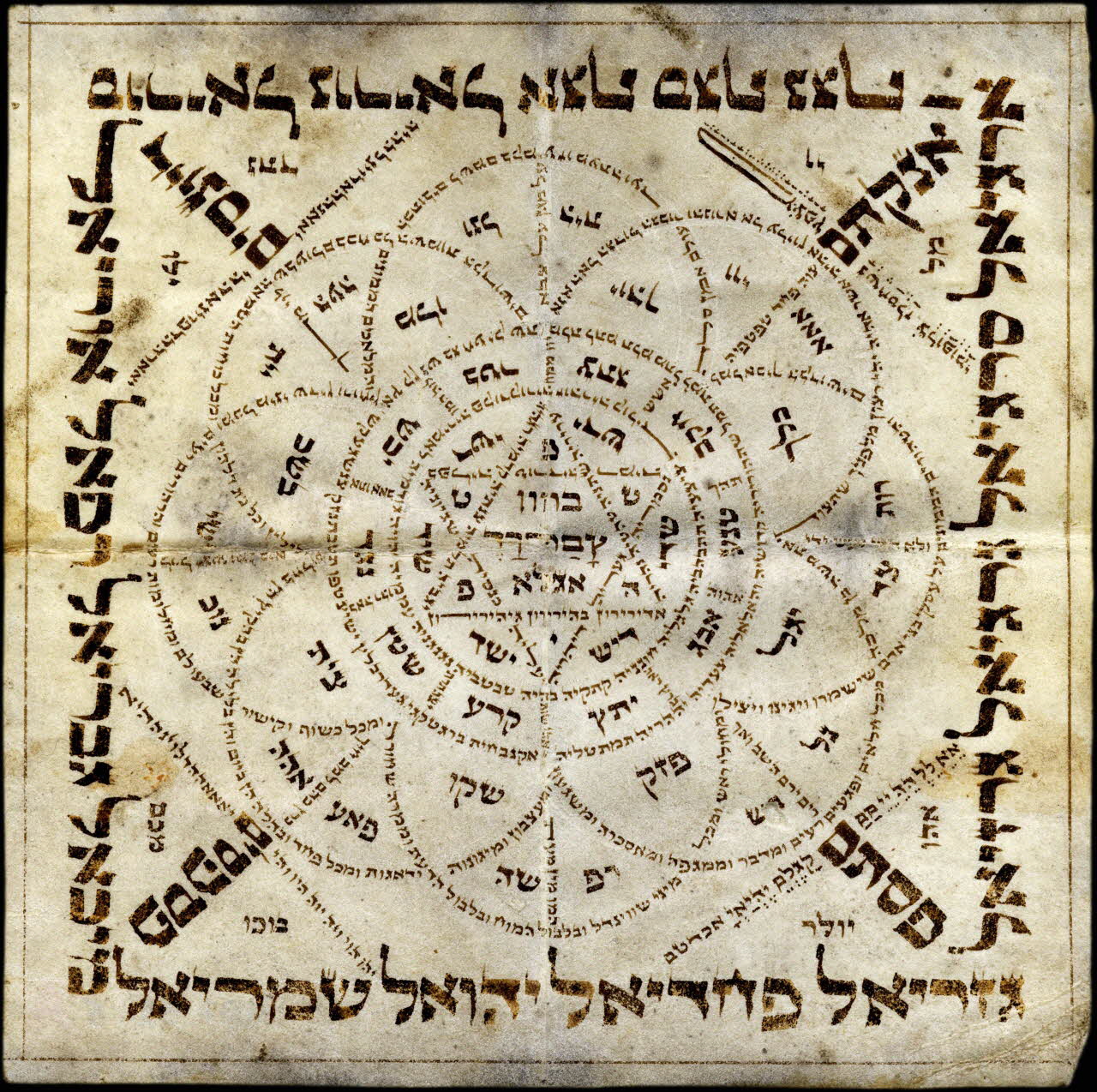

DécouvrirGare aux sorciers!

La magie et la sorcellerie, certains d’entre nous les considèrent comme des superstitions risibles, d’autres y croient, beaucoup hésitent. Mais y croire a mauvaise réputation auprès des esprits forts: les croyances, c’était bon pour nos ancêtres et surtout à la campagne, ou c’est encore bon pour les pays en voie de développement—en tout cas pas chez nous, pas aujourd’hui et certainement pas en ville. Pourtant l’observation des comportements de nos contemporains montre que les progrès de la science n’ont pas marqué la fin des mystères et des croyances, ni dans la France post-industrielle ni ailleurs. Souvent impuissants face au malheur, la souffrance, l’angoisse, les hommes ne se contentent pas des réponses apportées par la science. Celle-ci laisse une place apparemment irréductible à d’autres principes et d’autres systèmes de représentation du monde. Découvrir

DécouvrirAbécédaire insolite!

Que font ces objets au Mucem ?

Comme l’indique son nom, le Mucem est un musée de civilisations. C’est-à-dire qu’il s’intéresse à tout ce qui est produit et utilisé par les sociétés européennes et méditerranéennes, depuis la naissance de l’humanité jusqu’à nos jours. À ses yeux, une sculpture funéraire de l’Egypte Antique parle autant des pratiques rituelles autour de la mort sous le règne des pharaons qu’une couronne de fleurs en perles de verre raconte l’attachement aux défunts dans la France de la première moitié du XXe siècle.

Chaque objet, aussi modeste ou kitch soit-il, témoigne donc de la société dont il est issu. C’est pourquoi le musée, depuis sa création, s’est donné pour mission de rechercher et de conserver une grande variété des témoins possibles et imaginables afin d’en garder la mémoire. Il a en particulier œuvré d’une manière systématique en organisant chaque année des enquêtes collectes. Pour un thème donné, dans un espace géographique délimité, les chercheurs du Mucem recueillent paroles, images et objets. C’est ainsi que les artefacts ci-dessous ont trouvé le chemin des collections nationales.

Voici une sélection, sous la forme ludique d’un abécédaire, de certaines des œuvres les plus insolites conservées par le Mucem, ainsi que les arguments plaidant en faveur de leur entrée dans le patrimoine européen et méditerranéen du musée. Découvrir

DécouvrirDes plages de Californie au Mucem : La culture skateboard au musée

José de Matos, Tony Hawk, Mark Gonzales… ces noms, qui parlent à tous ceux et toutes celles qui ont un jour skaté, sont ceux de skateurs historiques présents sous plusieurs formes dans les collections du Mucem. Certains d’entre eux ont donné des skateboards, des équipements ou des souvenirs aux musées, tandis que d’autres sont évoqués grâce à des skateboards griffés à leur nom. Découvrir

DécouvrirDessine-moi un lion

L’art animalier de Gustave Soury

Gustave Soury (1844—1966) est un dessinateur, peintre, affichiste et publicitaire qui s’est spécialisé dans l’art animalier à destination des cirques et ménageries foraines.

Son œuvre gigantesque et minutieuse, dominée par la figure des grands fauves, témoigne de sa passion, mais aussi de la fascination de notre société urbaine pour les animaux exotiques, leur sauvagerie effrayante et leur intimité attendrissante.