Dessine-moi un lion

Son œuvre gigantesque et minutieuse, dominée par la figure des grands fauves, témoigne de sa passion, mais aussi de la fascination de notre société urbaine pour les animaux exotiques, leur sauvagerie effrayante et leur intimité attendrissante.

Un artiste derrière les barreaux (mais du bon côté)

Dans les premières années du XXe siècle, Gustave Soury est peintre en dentelles, un métier qu’il exerçait «avec conscience, mais sans enthousiasme», comme il le disait lui-même (d’après Adrian, journaliste spécialiste de l’univers du cirque). A ses heures perdues, il visite les ménageries où l’on peut, à Paris, venir admirer dans leurs cages des animaux de toutes espèces et toutes origines. Il fréquente notamment la ménagerie Pezon et celle du Jardin des Plantes.

Là, il devient familier des bêtes et de leurs dompteurs, et s’amuse à les croquer dans de petits carnets à dessin. C’est le dresseur Alexis Tanalias, dit Tana, qui travaillait alors pour le forain Bostock à l’hippodrome de la Place Clichy, qui l’incite à devenir peintre animalier professionnel. Lui-même dessinateur et peintre à ses heures, Tana suggère à Gustave Soury de présenter ses croquis et études sous la forme de cartes postales. Il les transmet à Bostock, qui s’enthousiasme pour ces dessins et décide d’en faire non pas des cartes postales, mais des affiches. Quittant la dentelle,

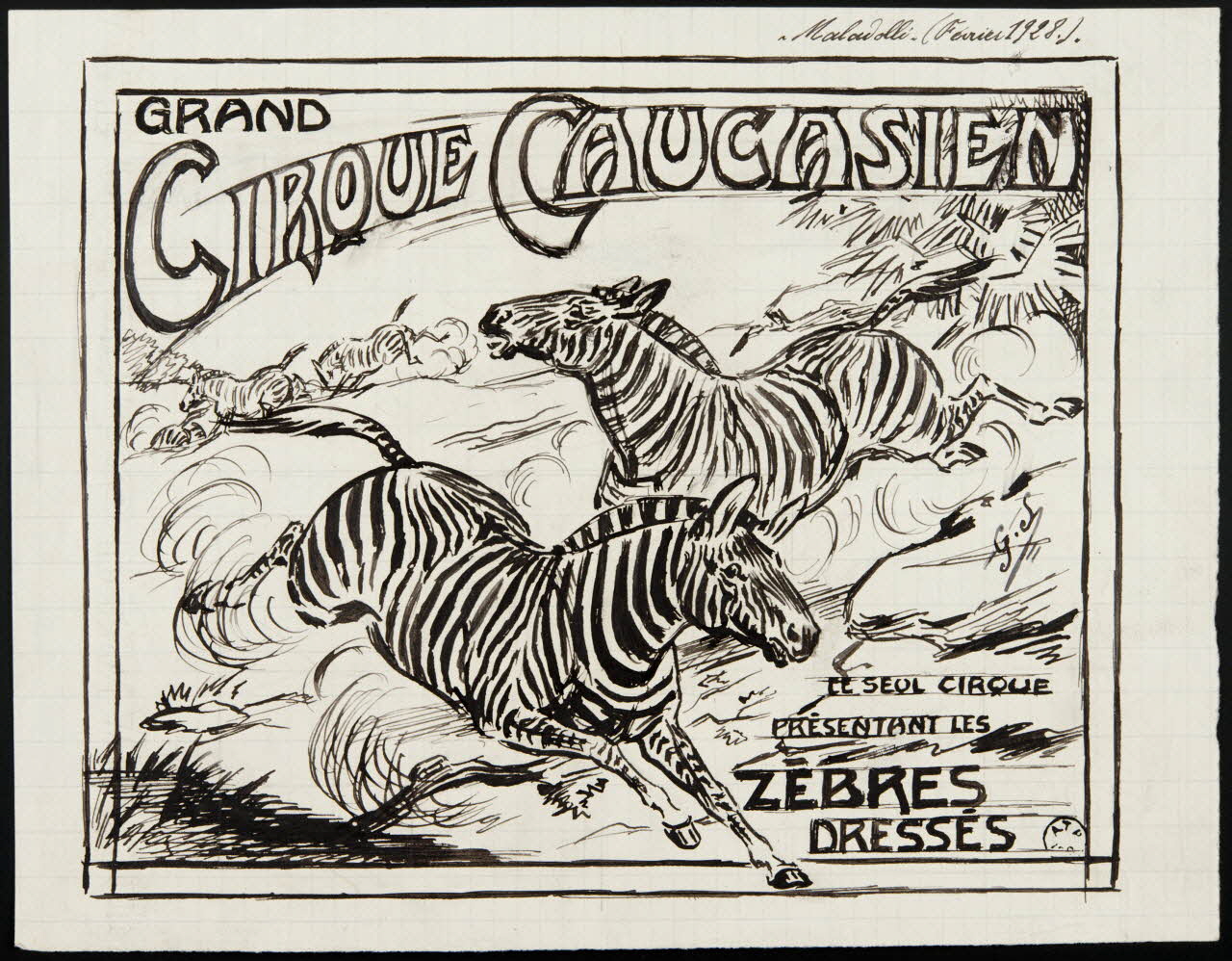

Gustave Soury s’engage pleinement dans le monde des ménageries et des cirques, étant tour à tour caissier chez le dompteur Mac Donald, administrateur du Cirque caucasien du professeur Maladolli, et assistant d’Henry Thétard, animateur de promenades pédagogiques au zoo de Vincennes.

Gustave Soury fait un premier don au musée (alors musée national des Arts et Traditions populaires) de dessins préparatoires pour des affiches de ménageries. A sa mort, ses archives furent également léguées au musée: plus de dix mille photographies et cartes postales, qu’il avait classées en trente et un albums thématiques sur la fête et le cirque, plus de six cents affichettes de spectacles des années 1880—1914, tous ses carnets de croquis, les calques et les travaux préparatoires des œuvres qu’il a effectuées pour les ménageries, cirques et autres chenils pour lesquels il a travaillé.

L’artiste qui croquait les bêtes / La patte de l’artiste

Gustave Soury est loin d’être le premier artiste à croquer des bêtes exotiques. Il s’inscrit en fait dans une tradition ravivée au XIXe siècle: les peintres romantiques comme Delacroix ou Géricault ont tout particulièrement étudié les lions, symboles de liberté et de nature sauvage, que la conquête de l’Algérie avait remis sur le devant de la scène. Jean-Léon Gérôme aussi, dans un style plus académique, a souvent accordé une place cruciale aux fauves dans ses dramatique scènes d’Orient ou inspirées des jeux du Cirque à Rome. Ces fauves, Gérôme les observait à la ménagerie Pezon, où Gustave Soury a suivi ses pas quelques années plus tard, carnets et crayons à la main.

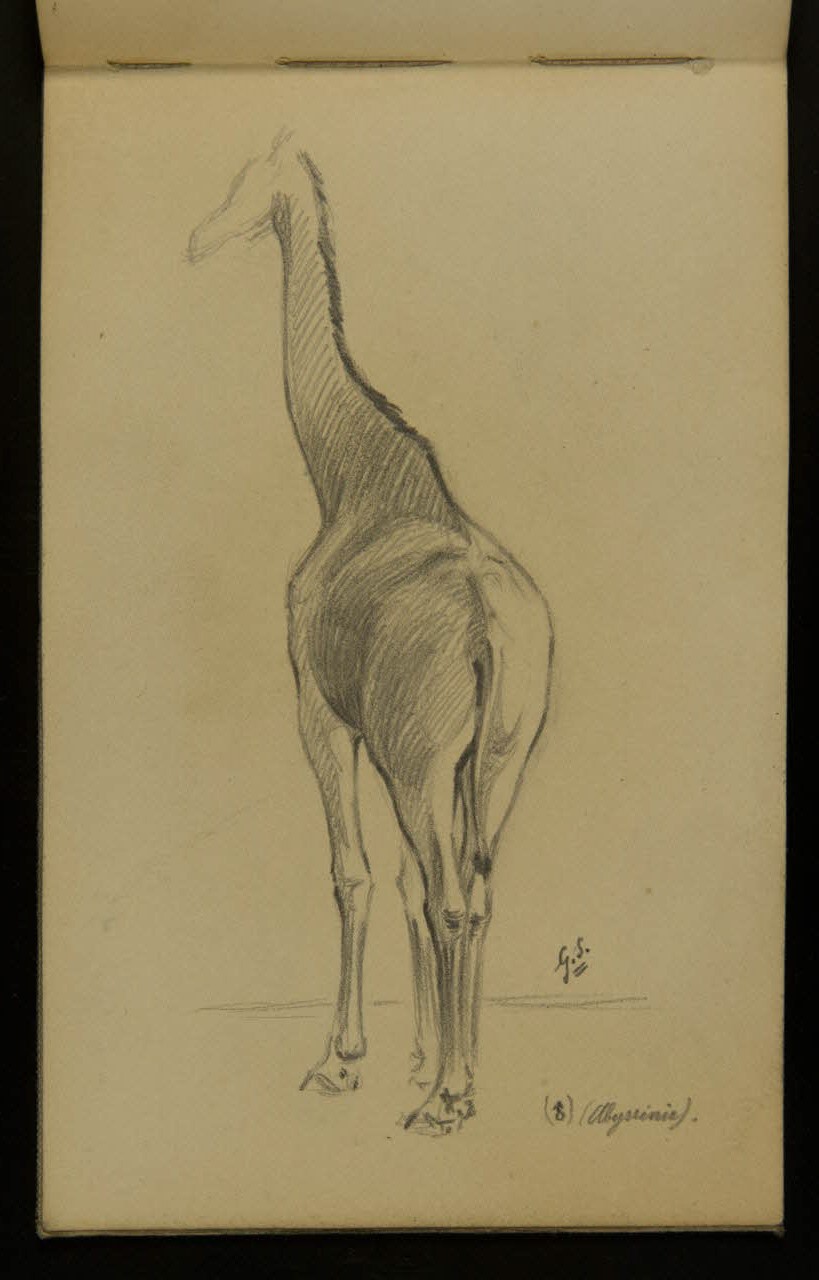

Les carnets remplis de croquis, d’esquisses et de dessins à peine entamés révèlent plus que tout le reste de son œuvre le talent de Gustave Soury. Alors que ses travaux publicitaires pour les ménageries mettent en scène les bêtes dans les positions les plus majestueuses, ses carnets montrent les animaux tels qu’on pouvait les voir, tels qu’ils vivaient—très paisiblement—dans les ménageries parisiennes. Au fil des pages on peut voir, loin des acrobaties du cirque, beaucoup de panthères au repos, de lions affalés, de jaguars endormis et d’ours assoupis. Gustave Soury excelle d’ailleurs à représenter les animaux de dos ou dans des positions peu académiques mais naturelles, qui devaient susciter sa curiosité de dessinateur. Fin connaisseur de l’anatomie des créatures qu’il observe minutieusement et reproduit inlassablement, il parvient à croquer leur silhouette en quelques traits, reproduisant de façon très expressive les physionomies, les poses et les attitudes même les plus modestes. Adrian, journaliste spécialiste du cirque dans les années 1960 et grand admirateur de son œuvre, prétend que la ressemblance des dessins avec les modèles était telle que les dompteurs étaient capables d’y reconnaître leurs propres fauves.

Ces carnets, où il note systématiquement l’espèce de l’individu représenté, son sexe, le lieu de réalisation et, souvent, une date, sont avant tout des outils de travail. L’artiste y enchaîne les études de détails et les esquisses plus ou moins élaborées. On remarque en particulier les images de panthères et de tigres dans lesquels il n’a qu’entamé le dessin des motifs complexes qui caractérisent le pelage de ces grands félins. Il livre ainsi aux spectateurs inattendus que nous sommes (puisque ces carnets n’étaient pas destinés à être exposés) d’étranges créatures à la robe inachevée.

Dans ses affiches et autres travaux publicitaires, œuvres savamment organisées, il doit avoir recours à un dessin moins libre, plus composé mais qui témoigne aussi de son savoir-faire. Par exemple, pour être en mesure de reproduire ses études préparatoires à plus grande échelle et en plusieurs exemplaires, mais aussi pour respecter les proportions de chaque anatomie, il utilise un carroyage ou quadrillage connu depuis les débuts du dessin académique dans l’Antiquité.

De même il construit certaines de ses préparations sur un principe de symétrie axiale, à l’aide d’un papier calque qui lui permet de produire une figure frontale exactement symétrique et proportionnée. Ces têtes animales plus parfaites que la nature gagnent en excellence plastique, mais s’éloignent du naturalisme des croquis, sans doute plus personnel et touchant.

Les ménageries passent commande

Peintre animalier ne nous semble plus un métier très porteur et l’on se demande aujourd’hui quels débouchés pouvait trouver Gustave Soury pour son talent et sa passion. On a peut-être oublié qu’à partir des années 1870 et jusqu’à la première guerre mondiale, les ménageries foraines attiraient une foule de visiteurs curieux de voir en vrai des créatures exotiques et souvent réputées dangereuses. Elles ont par la suite progressivement périclité, et Gustave Soury lui-même n’en comptait plus qu’une demi-douzaine en France au début des années 1950. Comme les cirques ou les parcs zoologiques, ces ménageries fondaient leur publicité sur la représentation des animaux qu’elles exposaient. Pour mettre en scène ces créatures fascinantes et ainsi donner au public l’envie de les rencontrer, de s’y confronter, les directeurs de cirques et ménageries faisaient appel à des artistes tels que Gustave Soury. Plus largement, toute maison qui voulait communiquer en utilisant l’image d’un animal—plus ou moins sauvage—pouvait faire appel à Gustave Soury.

De la réclame

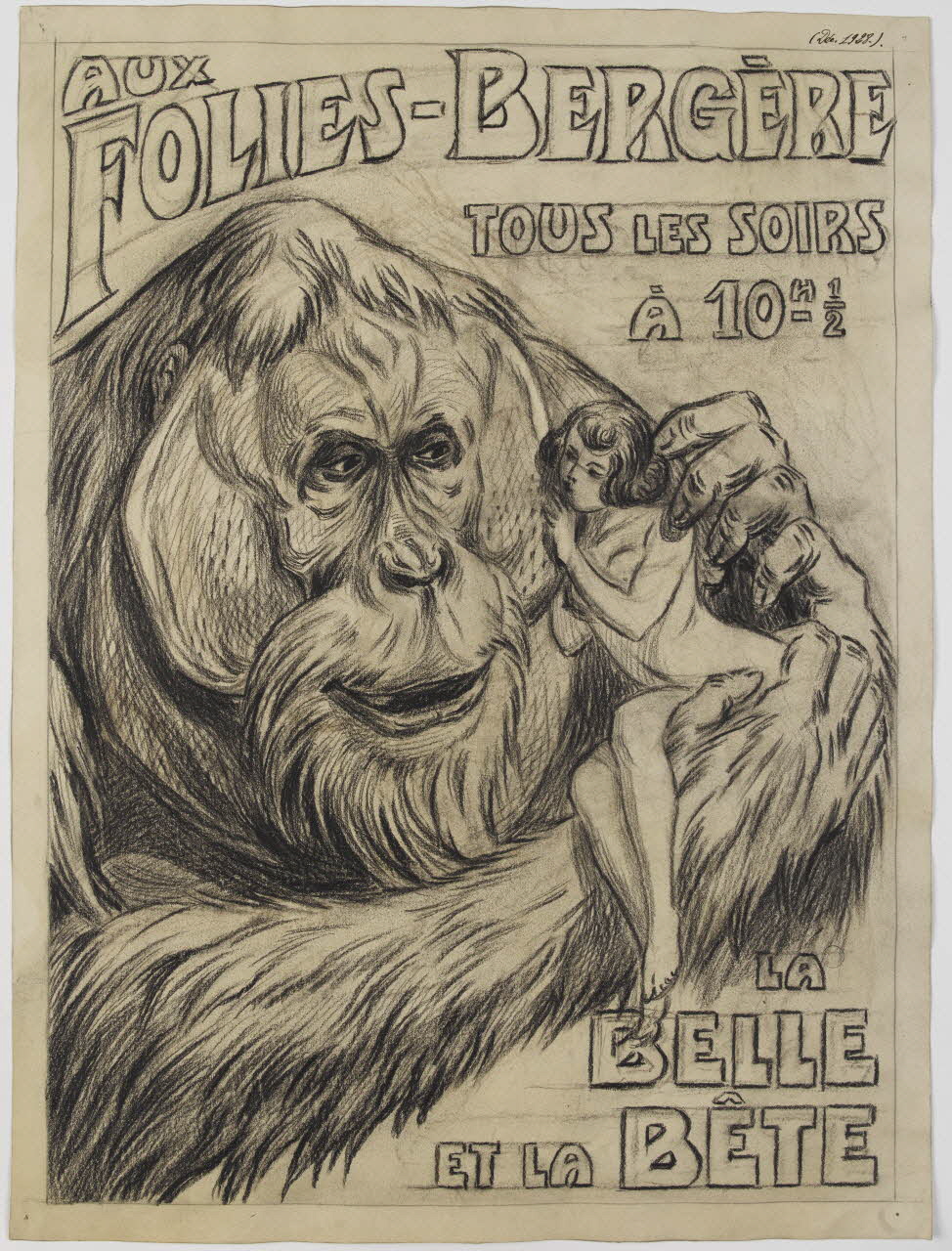

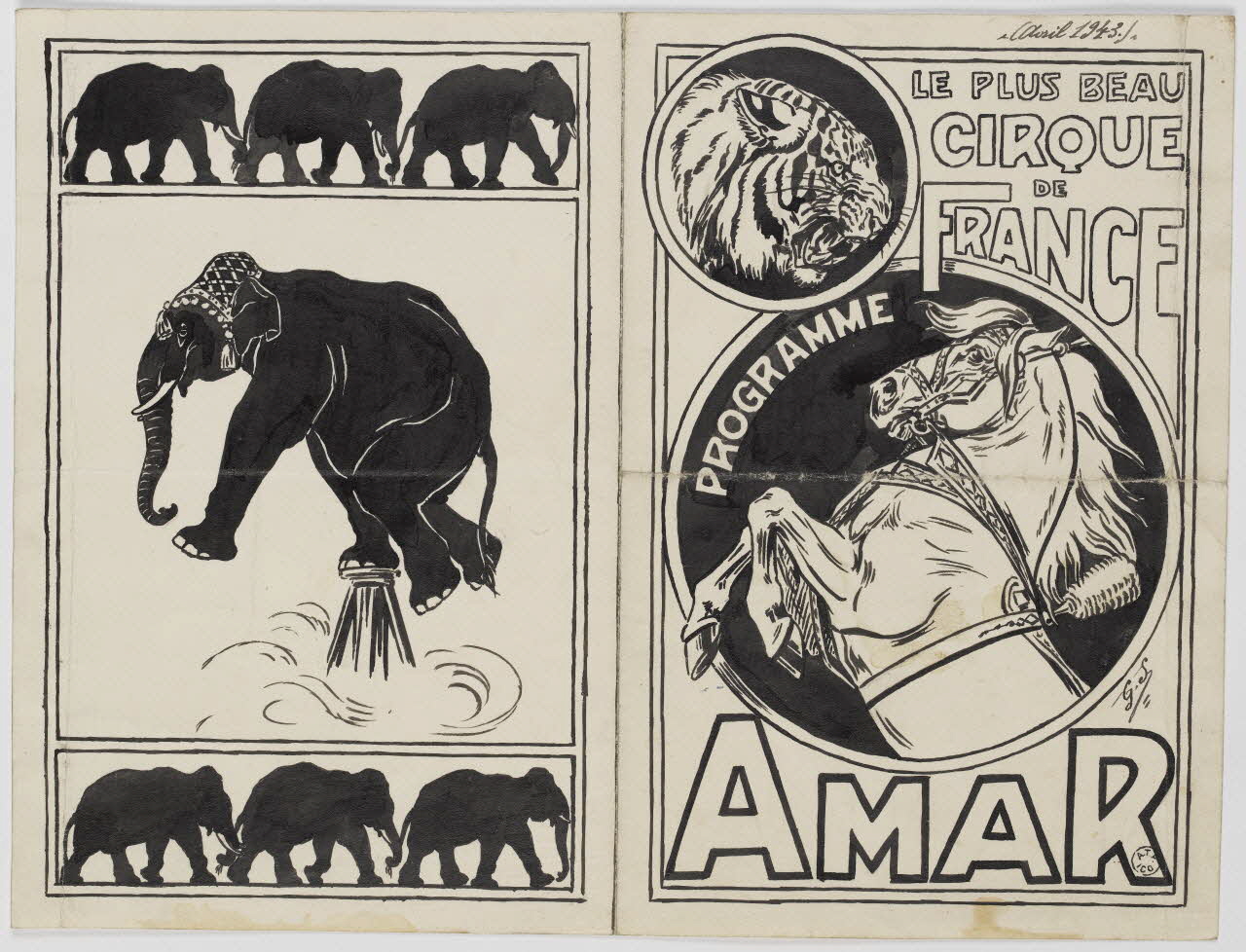

Parmi les archives personnelles de Gustave Soury léguées au musée, on peut reconnaître les différents supports de communication pour lesquels les ménageries et cirques faisaient appel à ses talents de dessinateur animalier, de graphiste et d’affichiste. Ainsi, Gustave Soury a réalisé des affiches pour la plupart des grandes ménageries et cirques et pour des spectacles de dompteurs les plus réputés de son époque, dont nous ne conservons généralement que les projets et les étapes de réalisation. Par exemple, il a créé un grand nombre d’affiches pour la famille Amar, célèbres dompteurs et propriétaires d’un cirque-ménagerie fondé au début du XXe siècle par un Algérien d’origine kabyle, Ahmed Ben Amar.

Outre les affiches, Gustave Soury a couché ses fauves et autres animaux exotiques sur toutes sortes de supports publicitaires: programmes de spectacles, catalogues de ménageries, cartes postales promotionnelles, encarts publicitaires pour la presse, cartes de visites, entêtes d’enveloppes et de papier à lettres y compris le sien.

Une part importante de son travail consistait aussi à concevoir la décoration des façades, devantures et portails d’accès des grandes ménageries, qui devaient mettre en avant la majesté ou la férocité des créatures que le public pouvait découvrir à l’intérieur. Par exemple, le Mucem conserve les dessins préparatoires pour deux tableaux de faune africaine destinés à encadrer l’entrée de la ménagerie

Louis Troisvallets. Plusieurs des photos anciennes collectionnées par Soury montrent des exemples de ce type de façades et la disposition des tableaux animaliers souvent épiques ou dramatiques.

Travail en cours

La majorité des œuvres de Gustave Soury offertes au musée sont en réalité des étapes de fabrication de ces documents de communication pour les grandes ménageries et élevages animaliers. Elles nous permettent d’avoir quelques aperçus sur sa façon de procéder. Certains croquis, déjà très expressifs, comportent des indications des couleurs voulues pour les costumes des dresseurs ou le décor. Beaucoup de projets d’affiches, peints à l’encre sur papier, ont leur exact correspondant au crayon noir sur papier calque. On peut également suivre à la trace un setter au regard inquiet dessiné sur calque en 1949 et inséré dans un projet d’affiche mis en couleurs pour le chenil de la Maison-Blanche à Paris. Quelquefois, on peut admirer le résultat publié, par exemple sur une carte publicitaire pour la «Jungle» du dresseur Frank-Henry montrant une lutte acharnée entre deux lions. Ou encore sur des en-têtes de professionnels dont nous conservons des exemplaires aboutis, dans lesquels les portraits photographiques des dompteurs ont été insérés. Dans le cas du dresseur Félix Petit et de sa partenaire Miss Eliane, leurs noms avaient été indiqués à la main par Gustave Soury à l’emplacement de leurs visages, et du projet à l’image définitive, notons que leurs lions de «magnifiques» sont devenus «superbes»…

Projet d’affiche pour les Folies-Bergère, 1928, Gustave Soury, Mucem 1967.116.62

Projet de couverture de programme, 1943, Gustave Soury, Mucem 1964.23.76

La vie des bêtes (et des dompteurs)

Violence

Magnifiques et superbes, ce sont les adjectifs qui s’imposent—ou que l’artiste veut suggérer—lorsque l’on rencontre la faune de Gustave Soury sur ses créations pour les ménageries. Alors que ses carnets de croquis montrent plutôt des animaux paisibles, voire avachis, peut-être ennuyés, son œuvre publicitaire insiste nettement sur leur férocité et leur puissance, dans des mises en scène où la tension dramatique est souvent à son comble. Nombreuses sont les bêtes qui rugissent, feulent ou ouvrent une large gueule pleine de redoutables dents, prête à dévorer. Les fauves en particulier, qui semblent avoir eu la préférence de l’artiste, de ses commanditaires et du public, sont presque systématiquement présentés comme des bêtes musclées, agiles et bondissantes, aux griffes et aux crocs acérés, des prédateurs implacables. Les scènes de combats sont nombreuses dans cet art du spectacle, combats aussi impitoyables qu’improbables entre panthère noire et panthère tachetée, combat tragique de deux vedettes, le lion et le tigre ou combats inégaux et sanglants entre rats et chiens ratiers. Même de placides herbivores comme les zébus n’y échappent pas et sont représentés en pleine lutte. Ces œuvres, destinées à attirer le chaland en façade des baraques ou sur des affiches, cherchent à titiller la fascination du public pour l’horreur, la proximité avec le danger.

D’ailleurs l’apogée de ce genre animalier particulier est sans doute la scène d’accident où le dompteur, perdant le contrôle de la nature sauvage qu’il a voulu maîtriser, se fait attaquer par ses propres fauves. Il s’agit d’un tableau classique en devanture de ménagerie, pour inciter sans doute le passant à venir voir si, par hasard, aujourd’hui, il ne pourrait pas assister à un terrible et très ironique carnage. Gustave Soury s’est plusieurs fois illustré dans des scènes d’accident en piste, notamment dans un tableau pour la façade de la ménagerie des Alliés qui devait commémorer un accident survenu au dompteur Vincent Franchi.

Conflit et tendresse

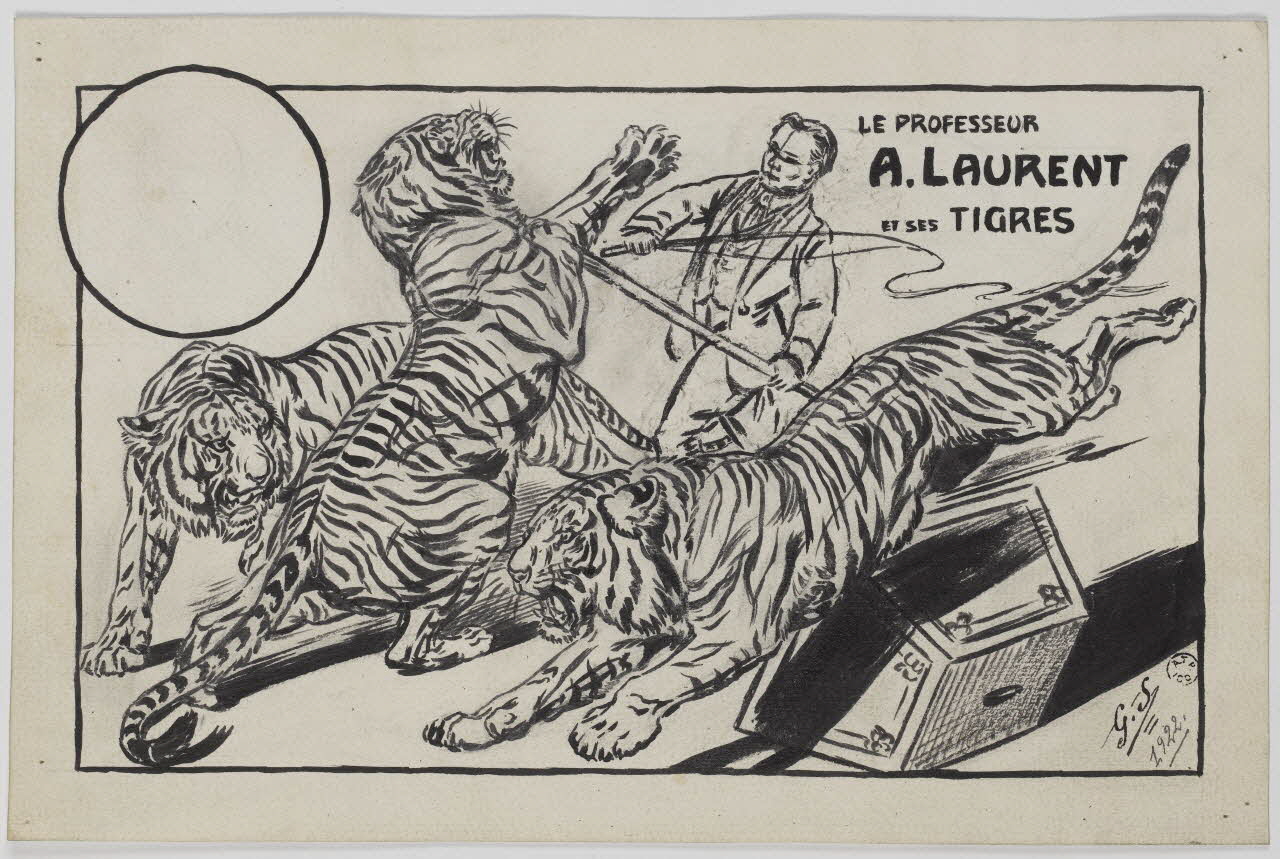

A côté de cet aspect dramatique, voire carrément voyeuriste de l’œuvre de Gustave Soury, ses créations sont aussi de précieux témoins des numéros qui se jouaient dans les cirques et ménageries françaises à son époque. Par exemple, on y reconnaît deux styles de représentations opposés qui jouent sur deux sentiments mêlés du public vis-à-vis des bêtes. D’une part, dans un domptage «en férocité», le dresseur joue de façon théâtrale sur la séparation entre l’homme et l’animal, le civilisé et le sauvage. Pour cela, il fait abondamment claquer son fouet, utilise même des armes à feu, pour énerver et repousser le fauve, qui doit être hérissé, rugir autant que possible, battre de sa queue, mordre les barreaux… Ce genre de numéro très spectaculaire apparaît dans de nombreux projets de Gustave Soury où tigres et lions bondissent et se cabrent devant leur dompteur, qui semble garder son sang-froid et la main bien serrée sur la poignée de son fouet.

A l’inverse, un domptage «en pelotage» ou «en douceur» souligne la proximité physique et l’intimité de la bête et de l’homme, qui endort l’instinct sauvage des fauves à grands renforts de caresses et d’accolades plus qu’à coups de fouet (du moins en public). Gustave Soury comme les photographes de son époque a immortalisé des portraits de dresseurs et de leurs félins agglutinés, tendrement lovés contre eux. Cette proximité permet au dresseur de manipuler sans crainte la gueule de ses fauves et, éventuellement, d’y introduire la tête. Certains numéros annoncés par ses affiches reposent aussi visiblement sur les caresses et les étreintes entre le dompteur et ses complices, donnant une image plus apaisée, sans doute un peu idéalisée et illusoire, des relations homme-animal.

L’envers du décor

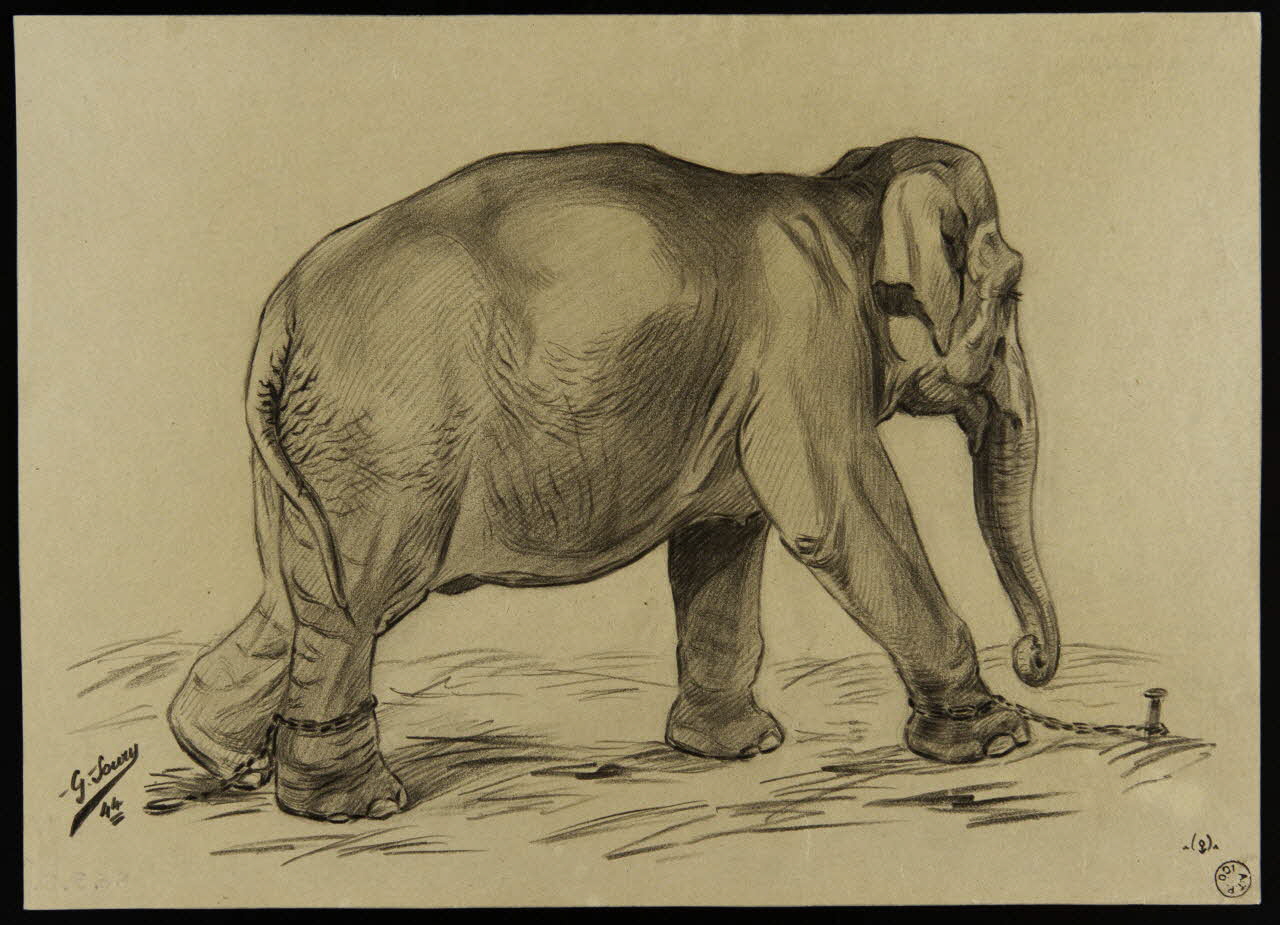

Si les œuvres publiées de Gustave Soury montrent des animaux vigoureux et agiles, si ses carnets de croquis les montrent calmes et tranquilles, quelques dessins, isolés dans la collection, laissent peut-être voir un aspect moins réjouissant des ménageries. D’une interprétation difficile, une petite série d’éléphantes d’Asie enchaînées dégage une profonde mélancolie, due en partie à la silhouette pataude naturelle des pachydermes, mais pas uniquement. L’artiste n’a pas cherché, comme dans ses carnets d’étude, à représenter seulement l’anatomie des animaux, mais également leurs mouvements contraints par leurs chaînes et les entraves elles-mêmes.

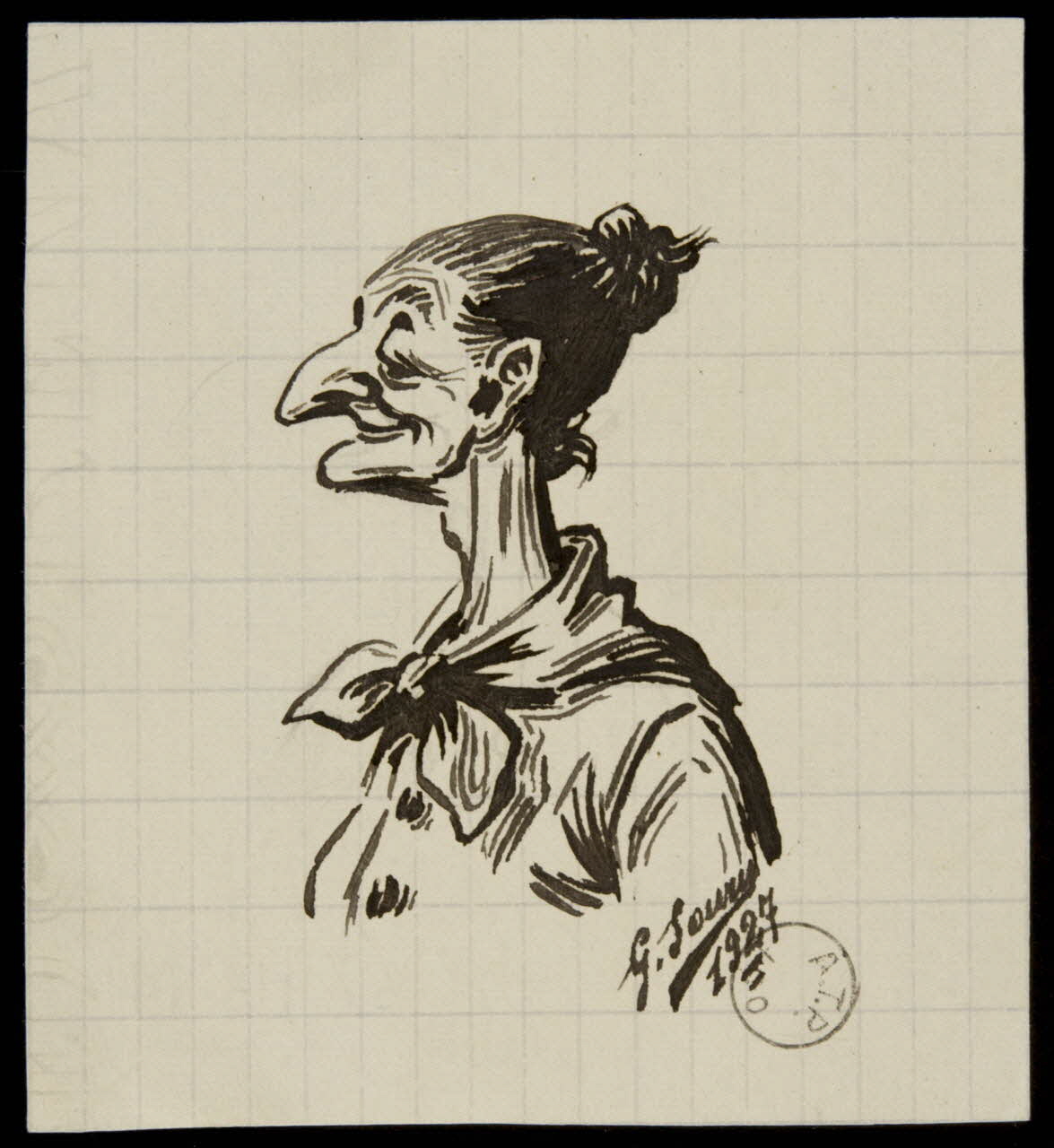

De même, un rapide croquis de lion famélique, peut-être malade, griffonné sur un bout de page quadrillée, contraste avec les fiers «rois des animaux» auxquels les carnets et les affiches de Gustave Soury nous ont habitués. Avec cette esquisse, on ne sait si l’artiste fait preuve d’un réalisme cru ou d’une forme de dessin caricatural dans laquelle il s’est quelquefois illustré.

Projet d'affiche pour la ménagerie du professeur Laurent, 1922, Gustave Soury, Mucem 1964.23.45

Eléphante d'Asie entravée, 1944, Gustave Soury, Mucem 1966.5.2

Les autres ménageries de Gustave Soury

Sa capacité à noter les détails anatomiques les plus représentatifs chez les bêtes est certainement indissociable des talents de Gustave Soury comme caricaturiste. Plusieurs de ses dessins conservés au Mucem témoignent de sa virtuosité à croquer des personnages-types, dont on ne sait s’ils ont existé, comme un curé ventripotent ou une vieille femme au menton en galoche, mais aussi certains de ses contemporains. Le spécialiste des fauves a ainsi laissé sinon des caricatures, du moins des portraits sans concession de M. Steinhoff, du parc zoologique de l’Exposition coloniale de 1931, ou encore de Sarah Caryth, célèbre danseuse et collaboratrice récurrente des ménageries, et son python Mectoub. On ne sait enfin comment expliquer une œuvre étrange, qui frôle la satire sociale, un carton aquarellé représentant un policier de la ville de Paris, reconnaissable au blason qu’il porte sur son képi, sous les traits d’un bouledogue. Un animal féroce, une fois de plus.

Mais Gustave Soury n’est pas seulement le peintre des animaux féroces et des ménageries. Si ces dernières ont été ses plus fidèles clientes, il a également œuvré dans de nombreux domaines de la publicité et de ce que nous appellerions aujourd’hui la communication, que ce soit entre autres pour des restaurants, une sorbetière parisienne ou une marque de cigarettes.

Si la peinture et le dessin animaliers souffrent parfois d’un manque de reconnaissance académique en-dehors de quelques grands noms des XVIIe et XIXe siècles (comme Jean-Baptiste Oudry ou Rosa Bonheur), Gustave Soury s’en est néanmoins emparé avec une grande dextérité pour s’engager dans un genre particulier avec ses codes et ses attendus, celui du cirque et des ménageries. Ce monde du spectacle, qui joue avec les peurs et les fantasmes des spectateurs, a dû parfaitement convenir à un artiste comme lui, qui ne devait pas manquer d’espièglerie ni d’une grande capacité à s’émerveiller. A tel point que certaines de ses créations nous restent encore très mystérieuses, comme cette étrange chevauchée fantastique, séduisante et terrifiante à la fois.

Découvrez d'autres focus

Plongez dans l’immensité des collections du Mucem et voguez au gré des thèmes étonnants imaginés par nos conservateurs. Découvertes et dépaysement garantis !

Découvrir

DécouvrirTag et graff, un «art illégal» au musée

Entre 2001 et 2006, Claire Calogirou, chercheur associée a mené plusieurs enquêtes-collectes sur le thème du hip-hop, de la danse, du tag et du graff. Pour le graff, ce sont 958 objets qui ont été portés à l’inventaire du Mucem ce qui représente une étonnante collection de panneaux graffés, affiches, autocollants, marqueurs, bombe aérosol, magazines, esquisses, photographies, vidéos, etc. Cette enquête très riche permet une réflexion sur les rapports sociaux en milieu urbain, la question de l’appropriation de l’espace public et de sa conquête par des pratiques qui se revendiquent de la rue. Découvrir

DécouvrirFootball & identités

Une enquête-collecte méditerranéenne

L’enquête-collecte « Football & identités », représente 3 ans d’investigations, menées de 2014 à 2016, dans 10 pays de la zone méditerranéenne : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie.

4 chercheurs en sciences humaines – Christian Bromberger, Abderrahim Bourkia, Sébastien Louis et Ljiljana Zeljkovic – accompagnés parfois d’un conservateur – Florent Molle – et de photographes – Giovanni Ambrosio et Yves Inchiermann – ont collecté plus de 400 objets, environ 3000 photographies et plus de 6h d’enregistrements vidéo. Les objets et photographies collectés doivent, à leur retour du terrain et après étude, être présentés dans les commissions d’acquisition du Mucem pour intégrer ou non les collections publiques et être mis à disposition du public. Découvrir

DécouvrirCélébrité!

Objets de culte et star system dans les collections du Mucem

Une robe, une console, une boucle de ceinture, un maillot de foot, une paire de chaussures, un maillot de bain, un poste de radio: voici l’énumération de simples objets du quotidien, témoins de leur époque. Cette liste n’aura pas le même impact si on y accole les noms des personnes auxquelles ils ont appartenu: la robe d’Edith Piaf, la console de mixage des Pink Floyd, la boucle de ceinture de saint Vincent Palotti, le maillot de foot de Cristiano Ronaldo, les chaussures de Mistinguett, le maillot de bain de Miss France, le «cataposte» de Psykose. D’anodins, ces objets se chargent de pouvoir, étincellent des feux de la célébrité. Ils en deviennent désirables et «magiques». Mais ces reliques ont un prix qui, lui aussi, est loin d’être anodin… Découvrir

Découvrir«Vivre au temps du confinement», la collection

En avril 2020, le Mucem lançait une grande collecte participative autour de nos vies confinées. Vous avez été nombreux à y répondre.

Le Mucem a reçu plus de 600 propositions, encore à ce jour en cours d’analyse, et dont certaines entreront, à la fin du processus d’étude, dans ses collections. Un livret numérique recense l'ensemble des propositions que cet appel aura permis de collecter, et dont voici quelques exemples : Découvrir

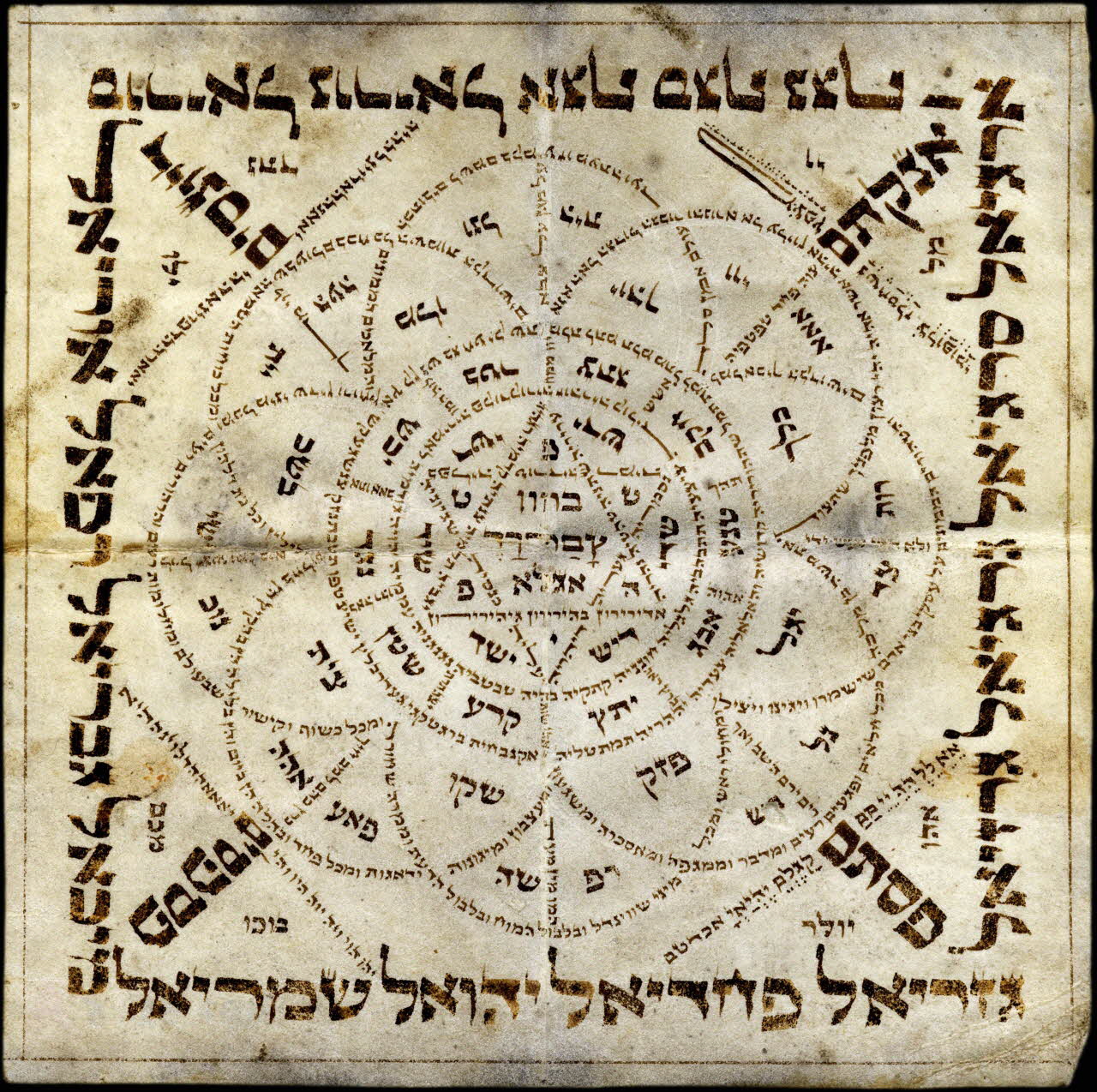

DécouvrirGare aux sorciers!

La magie et la sorcellerie, certains d’entre nous les considèrent comme des superstitions risibles, d’autres y croient, beaucoup hésitent. Mais y croire a mauvaise réputation auprès des esprits forts: les croyances, c’était bon pour nos ancêtres et surtout à la campagne, ou c’est encore bon pour les pays en voie de développement—en tout cas pas chez nous, pas aujourd’hui et certainement pas en ville. Pourtant l’observation des comportements de nos contemporains montre que les progrès de la science n’ont pas marqué la fin des mystères et des croyances, ni dans la France post-industrielle ni ailleurs. Souvent impuissants face au malheur, la souffrance, l’angoisse, les hommes ne se contentent pas des réponses apportées par la science. Celle-ci laisse une place apparemment irréductible à d’autres principes et d’autres systèmes de représentation du monde. Découvrir

DécouvrirAbécédaire insolite!

Que font ces objets au Mucem ?

Comme l’indique son nom, le Mucem est un musée de civilisations. C’est-à-dire qu’il s’intéresse à tout ce qui est produit et utilisé par les sociétés européennes et méditerranéennes, depuis la naissance de l’humanité jusqu’à nos jours. À ses yeux, une sculpture funéraire de l’Egypte Antique parle autant des pratiques rituelles autour de la mort sous le règne des pharaons qu’une couronne de fleurs en perles de verre raconte l’attachement aux défunts dans la France de la première moitié du XXe siècle.

Chaque objet, aussi modeste ou kitch soit-il, témoigne donc de la société dont il est issu. C’est pourquoi le musée, depuis sa création, s’est donné pour mission de rechercher et de conserver une grande variété des témoins possibles et imaginables afin d’en garder la mémoire. Il a en particulier œuvré d’une manière systématique en organisant chaque année des enquêtes collectes. Pour un thème donné, dans un espace géographique délimité, les chercheurs du Mucem recueillent paroles, images et objets. C’est ainsi que les artefacts ci-dessous ont trouvé le chemin des collections nationales.

Voici une sélection, sous la forme ludique d’un abécédaire, de certaines des œuvres les plus insolites conservées par le Mucem, ainsi que les arguments plaidant en faveur de leur entrée dans le patrimoine européen et méditerranéen du musée. Découvrir

DécouvrirDes plages de Californie au Mucem : La culture skateboard au musée

José de Matos, Tony Hawk, Mark Gonzales… ces noms, qui parlent à tous ceux et toutes celles qui ont un jour skaté, sont ceux de skateurs historiques présents sous plusieurs formes dans les collections du Mucem. Certains d’entre eux ont donné des skateboards, des équipements ou des souvenirs aux musées, tandis que d’autres sont évoqués grâce à des skateboards griffés à leur nom. Découvrir

DécouvrirDu café

Le café (qahwa en arabe, terme aussi employé pour désigner le vin) nous est parvenu par le monde arabe et ottoman. Depuis les plateaux d’Abyssinie, où la culture du caféier est attestée au XIIe siècle, le café traversa la mer Rouge pour être d’abord cultivé sur le littoral de «l’Arabie heureuse» (Yémen actuel) puis sous les climats tropicaux des territoires des grands empires coloniaux à partir du XVIIe siècle. Appelé le «breuvage du diable» en raison de la couleur noire de son marc, dans lequel on pense pouvoir lire l’avenir, le café a parfois été discrédité par les médecins pour ses effets néfastes sur la santé (boisson jugée antiphysiologique et addictive).

Aujourd’hui, le café est la deuxième boisson consommée le plus au monde après l’eau, mais toujours en concurrence avec le thé.

Les riches collections du Mucem associées au café témoignent des différentes manières de préparer et de consommer cette boisson depuis le XVIIIe siècle, dans l’espace domestique et dans l’espace public. Elles évoquent aussi les lieux de sociabilité que sont devenus les cafés.