Vêtements, costumes, textile

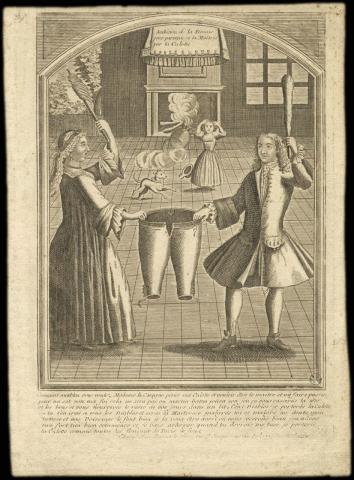

Gravure intitulée « Ambition de la femme pour parvenir à la maîtrise par la culotte »

Numéro d’inventaire : 1943.16.124

Cette gravure éditée par André Basset le Jeune, à Paris, dans le troisième quart du XVIIIe siècle, reprend un thème fréquent dans l’imagerie et l’art populaire européen : « la dispute de la culotte ». Mari et femme se querellent pour savoir qui aura l’autorité dans le ménage, c’est-à-dire qui portera la culotte. Au XVIIIe siècle, on nommait ainsi une pièce du vêtement masculin, un pantalon qui descendait sous le genou et que l’on portait avec des bas.

Dans cet exemple, la querelle est vive comme en témoigne le chaudron renversé et l’émoi de la petite fille. L’épouse est armée de sa quenouille, l’époux d’un gourdin, et le dialogue est plutôt vigoureux :

– Comment, morbleu, vous voulez Madame la Carogne porter ma culotte et vouloir être le maître et me faire passer pour un sot […]

– Cent diables, je porterès la culotte malgré toi […]. Je porterès la culotte comme toutes les femmes de Paris le font.

Les revendications pour l’égalité des droits ne datent pas d’hier et les inquiétudes qu’elles suscitent sont toujours aussi vives.

Bracelet en cheveux

Numéro d’inventaire : 1943.46.4

Ce bracelet au beau fermoir en laiton estampé et doré, provenant de Beaufort-en-Vallée dans le Maine-et-Loire, a été réalisé en cheveux. Ceux-ci ont été noués et tressés en cordons pleins ou ajourés, cordons qui ont ensuite été entrelacés. Il s’agit probablement d’un bijou sentimental.

Dans l’ornementation populaire et plus particulièrement dans le bijou traditionnel, l’entrelacs symbolise l’amour et l’union. Par ailleurs, la mode des bijoux réalisés avec les cheveux d’un être aimé, vivant ou mort, a été fort suivie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. A cette époque, on réalisait également en cheveux des tableaux et des objets commémoratifs, dont le Mucem possède une remarquable collection. Ils étaient destinés à décorer les intérieurs domestiques ou les tombes, au cimetière.

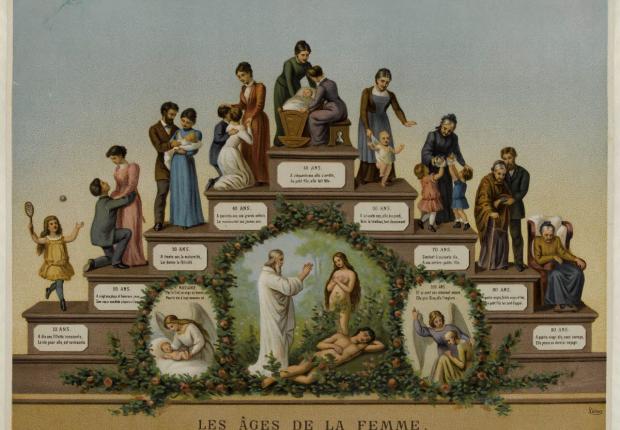

Lithographie « Les âges de la femme »

Numéro d’inventaire : 1944.10.8

Cette lithographie coloriée, conçue par Fridolin Leiber et imprimée par E.G. May et fils à Francfort, a été diffusée jusqu’à la fin des années 1930 en Europe, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, mais a été créée avant 1912. Comme il est de tradition dans l’imagerie populaire des âges de la vie, chaque décennie est symbolisée par un gradin, ascendant ou descendant de part et d’autre du point culminant de cette existence féminine placé à 50 ans.

La lithographie représente de façon très convenue les différentes étapes de la vie d’une femme, qui n’aurait pas d’autre vocation et d’autre impératif économique que la vie de famille. A peine sortie de l’insouciance de l’enfance, toute son existence est consacrée à la perpétuation de la lignée : au mariage succèdent les maternités puis les joies d’être grand-mère.

Cette conception très bourgeoise des rôles féminins tait la réalité laborieuse de la majorité de la population féminine de la première moitié du XXe siècle, astreinte aux durs travaux des champs ou de l’usine. La représentation, à la base de la pyramide des âges, de la création d’Adam et Eve donne une justification religieuse à cette vision faussée de la répartition des rôles.

Recueil de modèles de tatoueur

Numéro d’inventaire : 1963.150.2.1-45

Datant de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe, ce recueil de modèles de tatouages a vraisemblablement appartenu à un tatoueur professionnel, dont la clientèle était en grande partie constituée de gens de mer, si l’on en croit le nombre de matelots représentés. En Europe, en effet, le tatouage a d’abord été l’apanage des mauvais garçons, de la population carcérale et des marins. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle qu’il a été adopté comme une parure par une grande partie de la population.

Le livret est composé de vingt-trois pages, constituées chacune d’une double épaisseur de percale écrue ou de soie, sur laquelle les motifs multicolores proposés à la clientèle sont dessinés et colorés à l’encre de Chine. Plusieurs scènes représentent un matelot et son amoureuse tendrement enlacés devant un voilier prêt à appareiller. On pouvait préférer d’autres représentations féminines, parfois exotiques, divers animaux fabuleux (dragons, aigle emportant un serpent), des motifs végétaux (bouquets, roses), des scènes religieuses (crucifixion, diable) ou différents symboles patriotiques.

Bague « foi »

Numéro d’inventaire : 1901.1.354

En Europe, le bijou qui symbolise le plus fortement l’amour et l’engagement matrimonial est la bague. La bague dite « foi » ou « poignée de main », utilisée au XIXe siècle dans toute la France, était dans l’Ouest une bague de promesse offerte à l’occasion des fiançailles, en Dauphiné une bague de mariage.

Celle-ci, en laiton estampé et doré, provient de Picardie. Elle a été rapportée du pèlerinage de Notre-Dame-de-Liesse, dans l’Aisne, probablement par un amoureux anxieux, désireux de placer sa demande sous l’intercession de la Vierge. Elle représente deux mains enlacées. Dans d’autres bagues « foi », les deux mains soutiennent un ou deux cœurs.

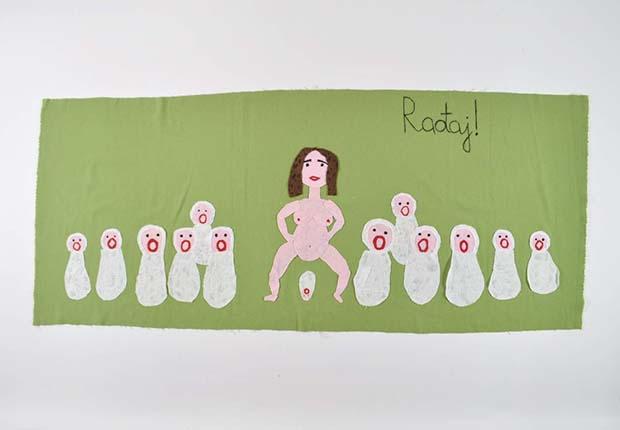

Tableau en tissu « Rađaj ! »

Numéro d’inventaire : 2007.129.1

Ce travail artistique, qui interroge la condition féminine contemporaine dans les Balkans, est l’œuvre d’une artiste de Bosnie-Herzégovine née en 1980, Sandra Dukič. S’inspirant des broderies traditionnelles (kuvarica) autrefois accrochées dans les cuisines de son pays et dont la fonction était de rappeler aux femmes leurs obligations domestiques, l’auteur a réalisé en 2006 un ensemble de huit panneaux en patchwork intitulé « Les Conseils », dont le Mucem a acquis quatre exemplaires.

Le fond de celui-ci est un panneau rectangulaire en feutre vert, acheté pour l’occasion. Les personnages appliqués ont été réalisés dans des tissus de récupération, comme c’était le cas pour les patchworks traditionnels.

L’œuvre, qui a été exposée au musée d’art contemporain de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), représente une femme nue, jambes écartées, le ventre rond, qui semble venir de mettre au monde un enfant. De part et d’autre sont alignés une douzaine de bébés emmaillotés de blanc, le visage rose, la bouche grande ouverte. En haut à droite le tableau porte l’inscription « Rađaj ! », « Enfante » !

En détournant les motifs traditionnels des kuvarice, Sandra Dukič dénonce la transmission tacite des lieux communs sexistes.

Figurine de mariée gonflable intitulée « Grow a new wife »

Numéro d’inventaire : 2007.140.1

Cette figurine humoristique représentant une mariée est un cadeau misogyne qui peut s’offrir au fiancé lors des enterrements de vie de garçon.

La mariée est supposée gonfler dans l’eau jusqu’à atteindre 600 fois sa taille de départ. Comme l’indique les mentions en anglais sur l’emballage, elle ne prendra pas de poids après le mariage mais a aussi d’autres qualités : elle ne vous ennuie pas pendant le match, n’utilise pas votre carte de crédit, ne bavarde pas sans cesse, n’a jamais la migraine, n’emporte pas de bagages et garde ses opinions pour elle.

Haute d’une quinzaine de centimètres, la figurine en résine acrylique polychrome, a été fabriquée en Chine en 2007. Elle est conservée dans son emballage d’origine, constitué par une bulle en plastique fixée à un papier cartonné imprimé. Au verso, sont figurés trois récipients d’eau et la figurine grossissant selon la durée d’immersion.

Malgré leur absence de valeur esthétique et les difficultés de conservation inhérentes aux matériaux de synthèse, le Mucem collecte aussi des objets de la production mondialisée, témoins des changements de mentalités des sociétés du XXIe siècle.

Fibule tabzimt

Numéro d’inventaire : 2014.14.5

Le tabzimt est une fibule circulaire à ardillon central, ornée d’émaux cloisonnés et de corail, caractéristique de Kabylie (Algérie). Dans certaines tribus, le mari offrait à son épouse un tabzimt pour la naissance du premier enfant. La taille et la beauté du bijou dépendait des ressources de la famille mais aussi du sexe du nouveau-né. Le tabzimt était porté au-dessus du front, fixé au voile de tête, s’il s’agissait d’un garçon, en pendentif sur la poitrine si l’enfant était une fille.

Remarquable par sa taille et l’importance des cabochons de corail, ce bijou, qui peut dater du début du XXe siècle, a probablement été offert par un père aisé, heureux de la naissance d’un garçon. Il est constitué par un disque en argent orné d’émaux cloisonnés de couleur jaune, verte et bleue, de perles en argent rapportées et de gros morceaux de corail de forme irrégulière sertis. Huit pendeloques ornées de la même manière sont fixées sur le bord inférieur. A l’opposé se trouve un anneau destiné à passer un cordon ou une chaîne. Le revers est également orné d’un motif d’étoile à 10 branches en filigrane et émaux cloisonnés.

L’argent comme le corail étaient considérés comme des matériaux prophylactiques, qui protégeaient la mère et l’enfant.

Paire de chevillères en argent dite khelkhal

Numéro d’inventaire : 2014.14.21.1-2

En Afrique du Nord, les femmes recevaient à leur mariage une paire de chevillères qu’elles ne quittaient plus jusqu’à leur mort. Signe de leur nouveau statut social, mais aussi signe d’assujettissement au mari et à sa famille, les chevillères étaient, selon les régions, de formes et de poids variés.

Ces lourds anneaux ouverts en argent, qui datent probablement du début du XXe siècle, sont caractéristiques du Sud de la Tunisie. Ils étaient portés par les femmes nomades de la région de Médénine et Tataouine mais étaient probablement fabriqués à Djerba par les bijoutiers juifs présents sur l’île.

Le décor de ces chevillères est semblable à celui des fibules en croissant que portent les femmes de la même région : couple d’oiseaux affrontés sur fond de rinceaux ; groupe de trois poissons entrelacés dans un cercle ; grenade. A tort ou à raison, on attribue l’ensemble de ces parures à un bijoutier mythique, Moshé Nemni, juif de nationalité italienne qui aurait d’abord travaillé en Libye avant de s’installer à Tunis puis à Djerba dans la 1re moitié du XXe siècle.

Ceinture de mariée

Numéro d’inventaire : DMH1957.51.16

Sur le pourtour de la Méditerranée, la ceinture féminine qui évoque la sexualité et la fécondité était un objet hautement symbolique et souvent très orné. C’était le cas, en particulier, du système de fermeture. Si la ceinture était souvent en tissu, la boucle pouvait être en métal et travaillée comme une pièce d’orfèvrerie.

Les ceintures de mariées des Balkans, dont le MuCEM conserve une importante collection, étaient particulièrement grosses et ouvragées. Traditionnellement, c’est le fiancé qui offrait à sa promise la ceinture qui allait signifier son état de femme mariée. Il y faisait parfois graver son nom et la date du mariage.

Cette lourde ceinture de mariée en cuivre émaillé, ornée de perles et de cabochons de verre de couleur provient de Soufili, en Grèce. Elle date du début du XXe siècle et est l’œuvre des Kouyoumtzidès, célèbres orfèvres de Thrace. La boucle-fermoir est ornée d’un motif doré représentant un couple d’oiseaux affrontés, symbole également fréquent sur les bijoux de la rive sud de la Méditerranée.

Masque de survakar

Numéro d’inventaire : DMH1968.23.378

Dans l’Ouest de la Bulgarie, des mascarades ont lieu la nuit du 13 janvier et la journée du 14, dates qui correspondent à celle du nouvel an dans le calendrier julien, resté en vigueur dans le pays jusqu’en 1916. A cette occasion, les villages sont parcourus par les survakari, vêtus de fourrure ou de lambeaux de tissu et coiffés d’énormes masques en bois, en fourrure ou en plumes.

Ce masque très spectaculaire, a été porté au milieu du XXe siècle dans le village d’Elovdol, dans les environs de Pernik. Le visage en bois, peint en noir, est surmonté d’une grande structure en bois léger recouverte de plumes de volailles. L’ensemble mesure 2,72 m de hauteur. Le porteur de masque doit le maintenir en équilibre en se cramponnant aux deux bâtons placés de part et d’autre du visage.

La création en 1966 du festival de mascarades de Pernik destiné à « préserver la tradition » a largement contribué à l’évolution des masques et des costumes vers toujours plus de spectaculaire et d’originalité. On peut y voir aujourd’hui des masques en plumes encore plus grands que celui-ci, absolument importables lors des tournées rituelles de quête dans les villages.

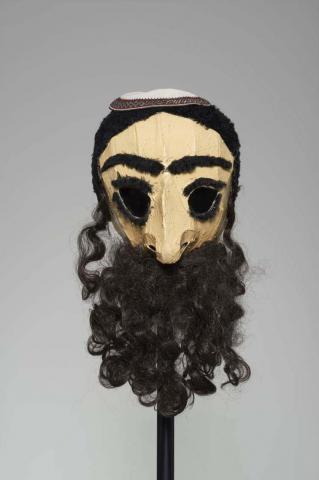

Masque de « Juif »

Numéro d’inventaire : 2012.3.3.3-4

En Europe centrale, les mascarades de l’hiver mettent en scène de nombreux personnages, dont l’un n’a pas fini de nous étonner, voire de nous scandaliser : le « Juif ».

Pendant des siècles, des communautés juives ont cohabité avec les communautés chrétiennes et il n’est pas étonnant que le personnage du « Juif » ait représenté l’altérité dans les jeux à l’envers du carnaval. Il est plus surprenant et dérangeant de le rencontrer encore aujourd’hui alors que les juifs ont quasiment disparu d’Europe centrale après l’histoire violente du XXe siècle.

Bouffon, sorcier inquiétant ou maître de cérémonie, le personnage du « Juif » remplit des rôles ambivalents. Ce masque de « Juif » en carton et fourrure a été réalisé en 2011 par Boguslaw Ziolko, pour être utilisé pendant les tournées de quête de l’Epiphanie à Zelonki, dans les environs de Cracovie (Pologne). Dans cette région, le « Juif » flanqué de La Mort et du Diable accompagne le roi Hérode et ses soldats dans la visite des maisons.

Le personnage carnavalesque du « Juif » se retrouve également dans les mascarades du Maghreb, autre région où les communautés juives furent nombreuses et importantes.

Costume de Neptune

Numéro d’inventaire : 2015.3.2

Disparu au début du XXe siècle, le carnaval de Marseille a été relancé en 1989 par un groupe d’artistes et d’intellectuels qui vivaient dans le quartier de Rive neuve. Leur projet était de créer un carnaval « vénitien » sur la place d’Estienne-d’Orves, alors défigurée par un parking, afin de contribuer à sa réhabilitation. Cette initiative n’était pas isolée. Dans les années 1980, les relances de fêtes populaires ont très souvent été le fait d’érudits locaux ou d’intellectuels.

Réalisé pour le carnaval de Marseille de 1989, ce costume de Neptune faisait partie d’un groupe de trois personnages intitulé le « Mariage de Marseille et de la mer », transposition marseillaise du rite vénitien des « Noces de Venise et de la Mer », au cours duquel le doge lançait un anneau d’or dans l’Adriatique. Le groupe fait également référence au mythe fondateur de Marseille, le mariage de Gyptis et Protis. Les costumes étaient portés par des personnalités marseillaises : Jeanne Laffite pour l’allégorie de Marseille et Jacques Mayol, le célèbre apnéiste, pour Neptune.

Les trois costumes ont été réalisés par une célèbre costumière de théâtre, Geneviève Sevin-Doering, qui a appliqué, pour la coupe et la couture, ses recherches concernant les costumes de scène destinés à être vus de loin. Son mari Reinhard Ubbelohde-Doering s’est chargé de la teinture, et Jean-Pierre Ive, plasticien et poète marseillais, des accessoires. D’une grande qualité d’exécution, ces costumes restent fidèles à l’esprit du carnaval ; ainsi le trident de Neptune a été fabriqué à partir d’un balai de paille. Ils illustrent également le lien fort entre arts de la rue et arts de la scène.

Les trois costumes ont été offerts au MuCEM par Geneviève Sevin-Doering.

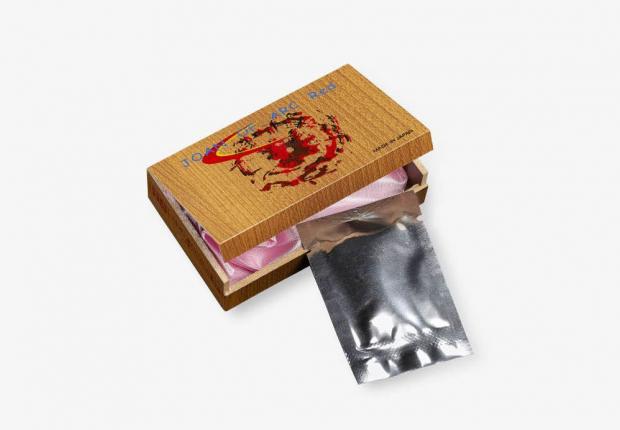

Kit « hymen artificiel »

Numéro d’inventaire : 2015.5.1

Dans les sociétés musulmanes de la rive sud de la Méditerranée, l’obligation pour les jeunes filles de se marier vierges et d’en apporter la preuve par le sang de la défloration est encore incontournable. Pour celles qui risquent le déshonneur et la répudiation, la perspective du mariage donne lieu à des démarches angoissées. Les plus riches peuvent avoir recours à l’hyménoplastie chirurgicale, les autres à des expédients dont les femmes se transmettent les recettes.

Fabriqué au Japon depuis les années 2000 et diffusé sous la marque CIGIMO, ce kit « hymen artificiel » peut être la solution. Il est constitué par une membrane en albumine qui renferme un liquide de couleur rouge et peut permettre de faire illusion lors de la nuit de noces. La vente du kit « hymen artificiel » est évidemment interdite dans plusieurs pays, dont l’Egypte, mais on peut se le procurer sur internet.

Explorez par focus

Plongez dans l’immensité des collections du Mucem et voguez au gré des thèmes étonnants imaginés par nos conservateurs. Découvertes et dépaysement garantis !

Découvrir

DécouvrirTag et graff, un «art illégal» au musée

Entre 2001 et 2006, Claire Calogirou, chercheur associée a mené plusieurs enquêtes-collectes sur le thème du hip-hop, de la danse, du tag et du graff. Pour le graff, ce sont 958 objets qui ont été portés à l’inventaire du Mucem ce qui représente une étonnante collection de panneaux graffés, affiches, autocollants, marqueurs, bombe aérosol, magazines, esquisses, photographies, vidéos, etc. Cette enquête très riche permet une réflexion sur les rapports sociaux en milieu urbain, la question de l’appropriation de l’espace public et de sa conquête par des pratiques qui se revendiquent de la rue. Découvrir

DécouvrirFootball & identités

Une enquête-collecte méditerranéenne

L’enquête-collecte « Football & identités », représente 3 ans d’investigations, menées de 2014 à 2016, dans 10 pays de la zone méditerranéenne : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie.

4 chercheurs en sciences humaines – Christian Bromberger, Abderrahim Bourkia, Sébastien Louis et Ljiljana Zeljkovic – accompagnés parfois d’un conservateur – Florent Molle – et de photographes – Giovanni Ambrosio et Yves Inchiermann – ont collecté plus de 400 objets, environ 3000 photographies et plus de 6h d’enregistrements vidéo. Les objets et photographies collectés doivent, à leur retour du terrain et après étude, être présentés dans les commissions d’acquisition du Mucem pour intégrer ou non les collections publiques et être mis à disposition du public. Découvrir

DécouvrirCélébrité!

Objets de culte et star system dans les collections du Mucem

Une robe, une console, une boucle de ceinture, un maillot de foot, une paire de chaussures, un maillot de bain, un poste de radio: voici l’énumération de simples objets du quotidien, témoins de leur époque. Cette liste n’aura pas le même impact si on y accole les noms des personnes auxquelles ils ont appartenu: la robe d’Edith Piaf, la console de mixage des Pink Floyd, la boucle de ceinture de saint Vincent Palotti, le maillot de foot de Cristiano Ronaldo, les chaussures de Mistinguett, le maillot de bain de Miss France, le «cataposte» de Psykose. D’anodins, ces objets se chargent de pouvoir, étincellent des feux de la célébrité. Ils en deviennent désirables et «magiques». Mais ces reliques ont un prix qui, lui aussi, est loin d’être anodin… Découvrir

Découvrir«Vivre au temps du confinement», la collection

En avril 2020, le Mucem lançait une grande collecte participative autour de nos vies confinées. Vous avez été nombreux à y répondre.

Le Mucem a reçu plus de 600 propositions, encore à ce jour en cours d’analyse, et dont certaines entreront, à la fin du processus d’étude, dans ses collections. Un livret numérique recense l'ensemble des propositions que cet appel aura permis de collecter, et dont voici quelques exemples : Découvrir

DécouvrirGare aux sorciers!

La magie et la sorcellerie, certains d’entre nous les considèrent comme des superstitions risibles, d’autres y croient, beaucoup hésitent. Mais y croire a mauvaise réputation auprès des esprits forts: les croyances, c’était bon pour nos ancêtres et surtout à la campagne, ou c’est encore bon pour les pays en voie de développement—en tout cas pas chez nous, pas aujourd’hui et certainement pas en ville. Pourtant l’observation des comportements de nos contemporains montre que les progrès de la science n’ont pas marqué la fin des mystères et des croyances, ni dans la France post-industrielle ni ailleurs. Souvent impuissants face au malheur, la souffrance, l’angoisse, les hommes ne se contentent pas des réponses apportées par la science. Celle-ci laisse une place apparemment irréductible à d’autres principes et d’autres systèmes de représentation du monde. Découvrir

DécouvrirAbécédaire insolite!

Que font ces objets au Mucem ?

Comme l’indique son nom, le Mucem est un musée de civilisations. C’est-à-dire qu’il s’intéresse à tout ce qui est produit et utilisé par les sociétés européennes et méditerranéennes, depuis la naissance de l’humanité jusqu’à nos jours. À ses yeux, une sculpture funéraire de l’Egypte Antique parle autant des pratiques rituelles autour de la mort sous le règne des pharaons qu’une couronne de fleurs en perles de verre raconte l’attachement aux défunts dans la France de la première moitié du XXe siècle.

Chaque objet, aussi modeste ou kitch soit-il, témoigne donc de la société dont il est issu. C’est pourquoi le musée, depuis sa création, s’est donné pour mission de rechercher et de conserver une grande variété des témoins possibles et imaginables afin d’en garder la mémoire. Il a en particulier œuvré d’une manière systématique en organisant chaque année des enquêtes collectes. Pour un thème donné, dans un espace géographique délimité, les chercheurs du Mucem recueillent paroles, images et objets. C’est ainsi que les artefacts ci-dessous ont trouvé le chemin des collections nationales. Découvrir

DécouvrirDes plages de Californie au Mucem : La culture skateboard au musée

José de Matos, Tony Hawk, Mark Gonzales… ces noms, qui parlent à tous ceux et toutes celles qui ont un jour skaté, sont ceux de skateurs historiques présents sous plusieurs formes dans les collections du Mucem. Certains d’entre eux ont donné des skateboards, des équipements ou des souvenirs aux musées, tandis que d’autres sont évoqués grâce à des skateboards griffés à leur nom. Découvrir

DécouvrirDessine-moi un lion

L’art animalier de Gustave Soury

Gustave Soury (1844—1966) est un dessinateur, peintre, affichiste et publicitaire qui s’est spécialisé dans l’art animalier à destination des cirques et ménageries foraines.

Son œuvre gigantesque et minutieuse, dominée par la figure des grands fauves, témoigne de sa passion, mais aussi de la fascination de notre société urbaine pour les animaux exotiques, leur sauvagerie effrayante et leur intimité attendrissante. Découvrir

DécouvrirDu café

Le café (qahwa en arabe, terme aussi employé pour désigner le vin) nous est parvenu par le monde arabe et ottoman. Depuis les plateaux d’Abyssinie, où la culture du caféier est attestée au XIIe siècle, le café traversa la mer Rouge pour être d’abord cultivé sur le littoral de «l’Arabie heureuse» (Yémen actuel) puis sous les climats tropicaux des territoires des grands empires coloniaux à partir du XVIIe siècle. Appelé le «breuvage du diable» en raison de la couleur noire de son marc, dans lequel on pense pouvoir lire l’avenir, le café a parfois été discrédité par les médecins pour ses effets néfastes sur la santé (boisson jugée antiphysiologique et addictive).

Aujourd’hui, le café est la deuxième boisson consommée le plus au monde après l’eau, mais toujours en concurrence avec le thé.

Les riches collections du Mucem associées au café témoignent des différentes manières de préparer et de consommer cette boisson depuis le XVIIIe siècle, dans l’espace domestique et dans l’espace public. Elles évoquent aussi les lieux de sociabilité que sont devenus les cafés.